Vendredi 6 mai 2016, 18 h.

Vendredi 6 mai 2016, 18 h.

Caryl Férey est en ébullition, il ne peut pas s’arrêter de bouger.

L’écrivain voyageur, baroudeur par excellence, ne supporte pas l’immobilité. Assis sur sa chaise tournante dans l’arrière-salle de la librairie Ombres Blanches, où ont lieu les rencontres auteurs — récurrentes dans ce foyer de culture —, Caryl Férey ne s’arrête pas un seul instant de pivoter, de bouger, de gesticuler et de captiver la salle avec son parler rock, la gestuelle qui va avec, décontracte.

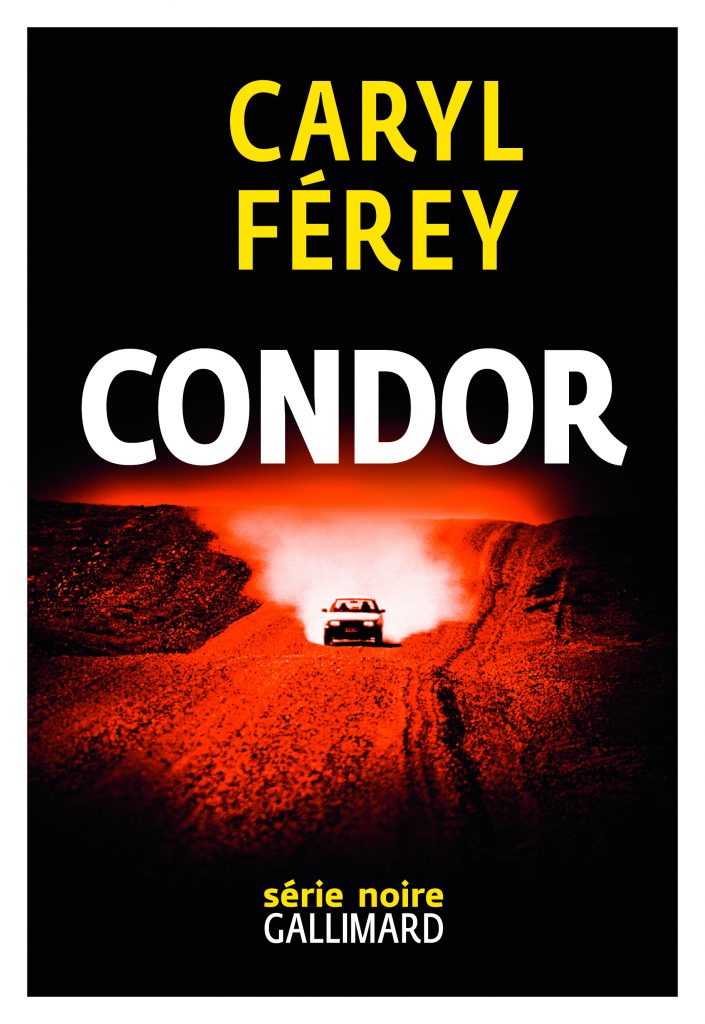

La rencontre a lieu autour de son dernier polar, Condor, paru aux éditions Gallimard en mars dernier. Le rencard, animé par Jean-Marc Laherrère, est organisé avec le soutien de Polars du Sud. Ça tombe bien, l’intrigue se déroule au Chili.

Renard voyageur

Pour ceux qui auraient eux la mauvaise idée de bouder ses livres, je ne peux que vous inviter à découvrir ce canidé du genre Vulpes. Né à Caen, il parcourt tôt l’Europe à moto et fait un tour du monde à 20 ans, grand voyageur. Auteur de romans policiers et de romans jeunesses, sa fresque des continents débute avec Haka et Utu, un diptyque consacré à la Nouvelle-Zélande, avant de se poursuivre avec Zulu, Mapuche ou encore le moins connu mais non moins brillant récit : Les Nuits de San Francisco (aux éditions Arthaud).

Et avant d’attaquer, voici le résumé de ce bel oiseau — de malheur… ! Le Condor.

.

Résumé :

Condor, c’est l’histoire d’une enquête menée à tombeau ouvert dans les vastes étendues chiliennes. Une investigation qui commence dans les bas-fonds de Santiago submergés par la pauvreté et la drogue pour s’achever dans le désert minéral de l’Atacama, avec comme arrière-plan l’exploitation illégale de sites protégés…

Condor, c’est une plongée dans l’histoire du Chili. De la dictature répressive des années 1970 au retour d’une démocratie plombée par l’héritage politique et économique de Pinochet. Les démons chiliens ne semblent pas près de quitter la scène…

Condor, c’est surtout une histoire d’amour entre Gabriela, jeune vidéaste mapuche habitée par la mystique de son peuple, et Esteban, avocat spécialisé dans les causes perdues, qui porte comme une croix d’être le fils d’une grande famille à la fortune controversée…

Conversation avec Caryl Férey

Sommaire

Entretien

Caryl Férey — Je vois qu’il y en a qui sont cachés dans le fond, comme à l’école ! J’étais plutôt dans le fond aussi, si on trouve ça nul on peut se barrer. (Rires)

Jean-Marc Lahérerre — À de nombreux égards Condor est le cousin de Mapuche, tant par sa proximité géographique que par les thématiques abordées qui lui sont proches. Il se passe dans un pays voisin de l’Argentine, le Chili. Et cela reste du Caryl Férey tout craché : une enquête, des pourris, de la corruption, un passé tordu et des personnages géniaux, qui ne s’en tirent pas forcément.

Tu t’attendris tout de même un peu au fil de tes romans, il y a de plus en plus de personnages qui s’en sortent, non ?

Je deviens pop en fait ! (Rires)

Quel est le point de départ de Condor ?

Lors de mon premier voyage en Argentine, mes contacts avec les Mapuches, qui est la grande ethnie « indienne » de l’Amérique du Sud, je les avais au Chili. Lors de ce voyage, j’ai passé les Andes pour aller rencontrer la communauté Mapuche au Chili comme leur situation est complètement différente entre le Chili et l’Argentine. Dans ce dernier ils sont un peu des fantômes tandis qu’au Chili ils sont considérés comme terroristes sur leur propre territoire. C’est encore pire.

Dans Mapuche, qui se passe en Argentine, mon héroïne était mapuche mais la problématique était complètement différente.

La première version que j’avais écrite se finissait au Chili sur le territoire mapuche avec une autre thématique. Au bout de 500 pages on basculait côté Chilien et un autre bouquin débutait. Là mon éditeur m’a dit : « Tout doux bijou ! Tu vas déjà finir un bouquin qui se finit en Argentine. Garde toute cette problématique mapuche pour le Chili. »

Ils ont subi deux dictatures qui sont finalement les mêmes. Finalement, j’ai fait comme les Européens. J’ai commencé par débarquer en Argentine et je suis passé au Chili par la frontière. La logique historique aurait dû être inverse, la dictature de Pinochet au Chili date de 1973, le Plan Condor — qui est un plan d’extermination de tout type d’opposant à la dictature — était entériné dès septembre 73 par Pinochet et toute sa clique : il a « invité » tous les dictateurs du sud continent à éliminer les opposants de toutes les dictatures sud-américaines dans le cadre de ce Plan Condor, en secret bien sûr.

Et les 30 000 disparus de la dictature argentine font partie du Plan Condor. Brièvement sur cette histoire, les moins de vingt ans ne peuvent pas comprends — et moi non plus ! — parce qu’on était trop jeune. Mais les gens qui sont plus âgés se souviennent de Pinochet. Allende, c’était quand même un mec élu démocratiquement. C’était pas un rouge, c’était pas un Stal, un Pol Pot : ce n’était pas un dictateur taré, mais un socialiste. Enfin un socialiste de l’époque ! (Rires) C’en était beaucoup trop pour la CIA.

Donc ils ont décidé d’exterminer tous types d’opposants. À l’époque Pinochet, pardon pour le langage, il s’est fait pas chier ! Il torturait les gens, ils les balançaient dans le Mapucho qui est le fleuve de Santiago, on retrouvait des corps criblés de balles ou bien passant le ventre ouvert dans les fleuves et ça faisait un peu mauvais effet niveau de la communauté internationale.

De plus si on regarde la photo officielle de Pinochet, on met Himmler : c’est un peu pareil. Il a une gueule très nazie avec l’uniforme. Ça passait moyennement auprès de l’opinion publique, il y a eu pas mal de protestation. Trois ans après le coup d’État de Videla les Argentins ont tiré des leçons du précédent coup d’État. Plutôt que de tuer les gens et de les laisser dans la rue, ils les ont fait disparaitre. Ni vu ni connu.

En finissant Mapuche tu avais donc plein de choses à dire sur le Chili.

Je connaissais déjà l’histoire du Plan Condor, de Pinochet et d’Allende. Pas de manière organique évidemment, quand on s’imprègne de cette situation-là, mais j’avais bien vu qu’il y avait deux livres qui étaient à la fois cousins et différents. Comme tous les voisins, ils ne peuvent pas se saquer, les humains on est un peu relou sur ce point. « Il est pas bien, il est pas comme nous ! » Puis ça se décline entre régions et entre village. Je viens d’un petit village de Bretagne, c’est la même. Il y a une rivalité absolument absurde entre tous les gens.

Les livres sont proches dans leurs structures aussi. Dans les deux, tu pars de la capitale, tu intercales au milieu un écrit qui n’est pas l’écrit principal — dans Mapuche, il s’agit du carnet de tortures, terrible, d’un des personnages — et puis on s’éloigne vers les grands paysages. Est-ce venu tout seul où était-ce prévu ?

Non, c’est lié à mes voyages et à ce que j’aime en général. J’aime bien la nature, c’est un peu bébête de dire ça, mais ça m’émeut. Et je suis assez urbain par ailleurs. J’aime bien que dans mes livres ont ait tous les CSP — les cas sociologiques du pays — que ce soit à travers les personnages ou les paysages. Comme j’aime bien situer mes livres d’abord dans un milieu urbain, une capitale, que ce soit Santiago ou Buenos Aires. Dans quasiment tous mes livres ça commence dans une grande ville et ça finit dans la nature ! C’est le cas de Zulu par exemple.

Quand je voyage, j’arrive en avion dans une capitale, et comme n’importe quel voyageur, je vais ensuite aller voir ailleurs. Évidemment, je choisis mes pays en raison de leur situation politique mais aussi pour des raisons géographiques. Si vous arrivez au Luxembourg, vous allez un peu plus loin… y a une autre banque ! Bof quoi. Au niveau du trip ça ne me mène pas très très loin… l’avantage du Chili, c’est que c’est un couloir de 4 000 kilomètres donc je savais qu’il y avait le désert d’Atacama, les hauts plateaux à 4 000 ou 5 000 mètres. Ça m’intéresse d’aller jeter un œil. C’est lier l’utile à l’agréable.

Je choisis aussi mes livres par rapport au voyage que je vais faire puisque dans ma vie je n’ai pas envie de me faire chier ! (Rires) J’aime bien la découverte. Autant les milieux urbains je connais — je vis à Paris même si je viens d’un petit bled — mais les codes de villes sont toujours un peu les mêmes. Il y a forcément des bars, des boites de nuit, des rencontres inopinées un peu fofolles selon l’heure qu’il est. Par contre, quand on va dans le désert de Namibie ou les hauts plateaux de l’Atacama, on ne sait pas ce qui va arriver. Ce n’est pas commun, ce n’est pas familier. On a toujours des surprises qui sont liées à de petites choses.

L’oiseau qui arrive en plein désert sans que l’on sache d’où il sort, un camion qui arrive en plein milieu de la pampa où t’as pas vu une habitation depuis 300 kilomètres. Mais d’où ils sortent ? C’est hyper romanesque ! Ça alimente souvent le final de mes livres, il y a toujours des surprises comme ça. Qui sont liées à des choses purement naturelles, imprévisibles et qui nourrissent l’imaginaire et donnent envie de découvrir des choses et de voyager.

Tu as toujours des personnages incroyables. Difficile de ne pas tomber sous le charme de Gabriela ou de Camila Arya — visiblement inspirée de Camila Vallejo, qui est une étudiante et militante politique chilienne bien réelle à qui tu dédicaces ce roman, et dont il est encore plus difficile de ne pas tomber sous le charme une fois qu’on a vu les photos — mais aussi le curé Patricio, ou encore Stefano, l’ex-garde du corps d’Allende qui habite dans son cinéma, ainsi que tous les autres personnages. On a l’impression que tu les as rencontrés. Peux-tu nous parler d’eux et de ce quartier ?

J’ai rencontré quasiment tous les personnages entre guillemets, excepté Esteban qui est un avatar. Notre héros ou héroïne principale est toujours un peu un avatar de l’écrivain. Prenez Craig Johnson par exemple ! C’est un écrivain américain, le mec avec un chapeau (vous pouvez retrouver sa rencontre à Ombres Blanches ici), il est absolument charmant et drôle ! C’est un américain d’un mètre quatre-vingt-dix pour 130 kilos. Il est massif. Les Américains aiment bien ce qui est Big, imposant. Il l’est aussi. Et ses héros ont son âge et sont tout aussi Big !

[Craig Jonhson et Robert Taylor / Walt Longmire.]

Camila Vallejo, ancienne présidente et actuelle vice-présidente de la FECh (Fédération des Étudiants de l’Université du Chili)

Dans ses bouquins, toutes les filles de 25 ans tombent amoureuses du gros pépère, déjà ça me fait toujours un peu marrer. Il saute par-dessus les barrières à 55 ans avec son bide et tu te dis : « Attend, il ne peut pas faire ça ! » Les écrivains délirent un peu ! On a tous des avatars fantasmés. J’essaie de faire en sorte que mes héros ne se ressemblent pas, mais il est évident que de toute façon ils ont mon tempérament.

Esteban, un de tes personnages, est avocat. Il vient d’une des familles les plus riches du Chili et vomit sa famille…

Avec style !

Assurément ! La scène de la réception où il amène Gabriela devant sa famille est extraordinaire.

C’était pour décrire la classe sociale des très riches. Pour aller vite, il y a en gros 7 familles qui se partagent toutes les richesses du pays. C’est le premier pays néo-libéral au monde. C’est aussi pour ça que j’y suis allé. C’est le modèle néo-libéral post-capitaliste, le modèle « idéal ». Dès 73, quand Allende est tombé, Pinochet avait déjà prévu ce qui arriverait, avec la CIA évidemment, et des jeunes économistes chiliens étaient allés à l’école de Chicago pour apprendre cette nouvelle théorie à l’époque du néo-libéralisme. C’est Milton Friedman ou Friedrich Hayek, des économistes qui avaient théorisé tout ça, qui a été appliqué stricto sensu pour la première fois dans l’histoire mondiale. On casse absolument tous les services publics, on vend tout, on brade le public au privé et les multinationales sont les bienvenues pour acheter. On vend son pays au privé, ni plus ni moins.

Esteban vient d’une de ces grandes familles. On a le droit d’être riche et de ne pas être con ! Je sais qu’en France on a du mal à le concevoir, moi-même j’ai du mal à le concevoir je vous rassure ! Mais je ne fais pas d’idéologie non plus. Il n’y a pas les gentils pauvres et les méchants riches, on n’est pas Gorge Bush quand même. Je voulais qu’il y ait un personnage qui me permette de parler des gens riches. J’avais vu un documentaire sur des jeunes chiliens riches, dans les années 2000. La démocratie est revenue mais rien n’a changé par rapport à la dictature. Ils ne tirent plus sur les étudiants mais c’est à peu près la même chose.

Ces jeunes interviewés rigolaient tous, ils s’en foutaient, ils étaient riches et il y en a un sur le lot qui était là : « Ah mais moi je suis de gauche ! » et ses copains se moquaient de lui. Oui, mais on peut avoir du cœur. C’est bien qu’il y ait une brebis galeuse aussi chez les riches ! Je m’en suis inspiré pour le personnage d’Esteban. C’est un gosse de riches, certes, il veut bien défendre les causes perdues mais il n’est pas près non plus d’aller habiter avec eux. Il est un peu dandy, avec son Aston Martin. Il en fait des tonnes et des tonnes. C’est un sabotage.

Le problème c’est qu’il aurait pu ou dû être écrivain s’il avait été au bout de ses désirs. Le problème c’est qu’au Chili, tout appartient aux mêmes familles. S’il avait été écrivain, il aurait été édité par son propre père ou par un ami de celui-ci. Il aurait joué au rebelle mais au faux rebelle. Il passe donc son temps à saboter, à jouer les causes perdues.

Quand il le fait, il le fait bien tout de même.

Je voulais qu’il le fasse avec style. Le Chili est un pays tellement plombé et tellement plombant qu’il fallait égayer le roman. Autant vous allez en Argentine, il y a la corruption et tout un tas de choses… mais ils ont jugé leurs bourreaux et ça se sent dans le tempérament des gens. Ils adorent la culture et puis ils ont la pêche ! C’est un pays plein d’énergie ! Vous arrivez au Chili, ils sont tous endettés puisqu’il n’y a plus de service public, ils sont obligés de prendre des crédits pour les études de leurs enfants, les retraites, il n’y a pas de chômages, c’est assez cauchemardesque ! L’insécurité est sociale.

Il me fallait des personnages qui aient un peu la patate. Par ailleurs pour tous les autres personnages, je suis allé à la Victoria — c’est une grande banlieue de Santiago qui avant la dictature était… l’écart social a toujours été tellement énorme entre les riches et les pauvres que l’hiver 57 a été aussi en France qu’il l’a été dans l’hémisphère sud, il y avait tellement de pauvres qui n’avaient plus rien à perdre que 30 000 personnes ont investis un terrain vague assez loin du centre-ville de Santiago et se le sont approprié. On appelle ça une toma : une prise de possession d’un endroit. Ils se sont installés là et ils ont dit aux militaires : « Vous pouvez nous tuer de toute façon on a nulle part où aller. On restera là. »

Au fil du temps c’est devenu une banlieue, il n’y avait pas d’eau, pas d’électricité, ils se sont arrangés. Et quand Allende a été élu, il leur a installé l’eau, l’électricité et même les premières places publiques avec les premiers arbres ! C’était vraiment quelque chose d’émouvant pour eux. Et quand Pinochet est arrivé, ils ont tiré les barbelés et l’ont transformée en sorte de camp de concentration. C’est une banlieue qui a toujours été très rebelle à la dictature, ils l’ont payé cher. Il y a eu des centaines de morts et des milliers d’arrestations.

Il y avait des curés, des prêtres-ouvriers, des gens dévoués aux pauvres qui ont essayé d’aider cette population complètement abandonnée et certains curés l’ont payé de leur vie. J’ai rencontré deux sœurs dont j’ai gardé le nom dans le bouquin, qui pleurent en parlant du prêtre André Jarlan, un Français par ailleurs, qui s’est fait tuer d’une balle soi-disant perdue. Pas pour tout le monde à mon avis.

Santiago est une ville qui est totalement déprimante, c’est le tout-bagnole, hyper pollué, c’est moche ; ils ont rasé tout ce qui pouvait avoir un cachet culturel car pour eux tout ce qui a des lunettes lit, donc est intellectuel, voire marxiste, voire danger public ! C’est comme ça que pensent les militaires quand même. Les militaires fascistes en tout cas. C’était un des rares lieux de Santiago qui me permettait à la fois de présenter son passé historique et de montrer ce qu’il était devenu. Ce qui est terrible.

Ce que disaient les deux sœurs, c’est que finalement la dictature a fini par tomber et que la démocratie est arrivée, ce qu’on appelle la Concertación. En fait ça n’a rien changé. Le Chili est le seul pays occidentalisé qui suite à une dictature n’a pas changé sa constitution. C’est quand même assez dingue.

Une chose a changé : Pinochet avait fait une loi antiterroriste, une sorte de Plan Condor local, disant que tout ce qui était contre lui était considéré comme terroriste. Tout le monde était ou tué ou en prison. Quand la Concertación est arrivée, ils ont évidemment levé cette loi : sauf pour les Mapuches ! Il y avait déjà des multinationales installées chez eux. Comme les Mapuches étaient contre et qu’ils ont un esprit rebelle, ils ont décidé garder cette spécificité… Quand les Mapuches envoient des werkens, qui sont les messagers de leur communauté, qui viennent demander à récupérer leurs terres — car non seulement ils sont chez eux, mais en plus ils ont des papiers qui datent des Espagnols pour le prouver : prison ! Terroristes.

En France c’est difficile actuellement de parler de terrorisme, on fait l’analogie avec ce qui arrive chez nous… mais l’avantage de considérer des gens comme terroristes, c’est qu’ils sont hors droits. Les Mapuches n’ont même pas le statut de prisonniers politiques. C’est un peu comme Bobby Sand à l’époque de Margaret Thatcher, on ne leur reconnait même pas ce contexte, on les considère comme terroriste. Finalement c’est pratique.

Ce personnage du garde du corps qui a ouvert un cinéma, il existe ? Ce cinéma, ce quartier ?

Non. Ce qui est terrible à Santiago c’est qu’avant de trouver un cinéma il faut y aller. Trouver une librairie c’est compliqué, trouver un cinéma c’est compliqué, trouver un théâtre c’est compliqué… il y en a, mais ce n’est pas du tout aisé. En Argentine vous en voyez partout. En France aussi, regardez Toulouse. Il n’y a pas besoin de chercher loin. Santiago pas du tout.

Il faut savoir qu’au Chili toute l’histoire de la dictature n’est soit pas traitée du tout dans la scolarité soit un petit peu, souvent en deux trois pages. Il y a eu des évènements… et même dans les facs, dans la fac d’histoire de Santiago des fois on ne parle même pas de l’histoire de Pinochet et d’Allende. Il y a un lavage de cerveau qui est terrible ! L’oligarchie n’a pas besoin de la démocratie. On l’a vu en Grèce, on le voit en Chine et on pourrait le voir demain chez nous.

Dans mon roman je parle du Chili, mais je parle du monde entier. On est dans un contexte de mondialisation et ça sert aussi à prévenir : si on tire sur ce modèle au bout d’un moment on n’a pas besoin de démocratie.

Pinochet n’a pas pu tuer tout le monde. Des centaines de milliers de personnes qui ont fui le Chili en 1973 et 1974 . Ils sont partis et souvent en France puisque les autres pays d’Amérique du Sud étaient aussi des dictatures et qu’ils savaient qu’ils allaient se faire tuer : ils avaient raison car dans le cas du Plan Condor, ils se seraient fait tuer. Certains sont allez ailleurs et se sont fait tuer. Ils sont partis en Europe donc. Mais ils ne sont pas allez en Espagne, qui était le pays naturel, puisque c’était Franco à l’époque. Le plus près donc était la France, le pays des droits de l’homme. Si si, à l’époque c’était le pays des droits de l’homme !

Ce qui est super — pour une fois on peut dire que c’était super — c’est qu’on a accueilli les exilés chiliens puis argentins. Tous les gens que j’ai rencontrés en France en préparant ce roman étaient souvent soit des enfants d’exilés chiliens ou argentins et leurs parents qui avaient la double nationalité ; c’est tout un honneur, pour eux et notre pays. Tous les gens que j’ai rencontrés sont des gens super. Quand la démocratie dans les années 90, certains sont rentrés. Certes ça faisait vingt ans qu’ils étaient en France, mais c’est quand même leur pays. Donc certains y sont retournés.

Ce qui est incroyable c’est qu’il y a un tel lavage de cerveau, en grosse majorité, qu’ils appellent ça les bourses Pinochet. Les gens avaient fait des études en Europe : « Ah, vous avez fait des études en Europe ? Ça ne vous a pas couté cher hein ! » Super… et puis il y avait cette sorte de pensées « Ah vous revenez nous piquer notre boulot… » C’est quand même dingue…  Ils sont à la foi souvent assez amers car ils sont considérés comme des gens qui ont bien profité de l’Europe… on parle d’exilé toujours, hein.

Ils sont à la foi souvent assez amers car ils sont considérés comme des gens qui ont bien profité de l’Europe… on parle d’exilé toujours, hein.

En l’occurrence, durant mon voyage j’en ai rencontré qui ont monté une maison d’édition, ce sont les seuls qui parlaient de tous les problèmes politiques et sociaux qu’il peut y avoir au Chili, d’hier comme d’aujourd’hui. Je me suis dit : « Monter un cinéma, c’est pareil. » Comme le personnage de Gabriela est vidéaste, il y avait une relation vidéo-cinéma qui allait de paire et mon bouquin précédent, Zulu, avait été adapté au cinéma. J’avais côtoyé un peu ce milieu-là. Et vu que j’aime bien le cinéma américain des années 70, je me suis dit que je pouvais en parler.

Bullitt de Peter Yates, 1968.

Et puis mes bouquins sont un peu cinématographiques. Je prends mon temps comme ce cinéma-là. Dans Bullitt, le mec met cinq minutes pour se réveiller. On voit que Steeve Mcqueen, c’est un flic qui se réveille : et sans un mot. Aujourd’hui ça ne va pas. Faut que je le mec ait déjà trois flingues et butés 10 gonzesses déjà. Pour faire un peu d’esbroufe. Ça ne m’intéresse pas du tout, j’aime bien que ce soit relativement réaliste et poser un personnage.

J’ai transformé la maison d’édition en un cinéma. Et puis j’ai rencontré plein d’exilés. Certains qui sont rentrés, d’autres qui sont revenus. Quasiment tous mes personnages sont des gens que je rencontre.

.

Tu parlais de ce lavage de cerveau. Francisco González Ledesma (un auteur espagnol catalan), qui vécu tout le Franquisme, fait dire à instituteur dans un de ses bouquins : « Le Franquisme a tué les gens mais surtout il a tué les idées de la République. Quand elle reviendra, on aura oublié ses idées. »

C’est exactement ça.

On a l’impression que les jeunes que tu mets en scène n’ont pas particulièrement envie d’entendre parler d’Allende mais de regarder vers l’avant et d’y aller…

Si si, quand même ! Ils ne sont pas aussi moutons que les générations précédentes.

L’impression que l’on a quand on voit les premiers films argentins, c’est qu’ils parlaient toujours de la dictature. Et à un moment certains se sont dit qu’ils allaient parler de ce qu’il se passe aujourd’hui et sans forcément le faire en faisant référence au passé.

C’est un peu comme la lutte des classes aujourd’hui. Pour les jeunes générations, la lutte des classes ça fait très vingtième siècle. Sauf qu’il y a quand même des classes sociales. Il y a des gens qui sont très huppés, avec des chapeaux, des écharpes et qui vous prennent un petit peu de haut… — et j’en côtoie souvent dans la République des lettres —, on ne peut pas aller contre les classes sociales : ça existe. Après je ne suis pas Stal, hein ! Je vais dire : Attention, tatata !

Par rapport aux jeunes, ils n’oublient pas Allende. Ils reviennent aux idées d’il y a quarante ans. Il y a un héritage d’Allende qui est un héritage de demain. Le Chili est devenu tellement néo-libéral qu’il y a une grande cause commune qui est l’éducation. Parmi l’absence totale de service public, c’est un exemple qui a réussi à fédérer toute la population. On a toujours besoin d’un symbole pour que les choses bougent. Comme en Tunisie. Il y a eu un marchand ambulant de trop qui s’est mis à brûler et ça a foutu le feu. Parmi toutes les inégalités sociales au Chili il y a une chose que les gens ont fini par comprendre, c’est que les études sont privées — très privée. Pire qu’à l’Américaine.

Je vais faire un parallèle à la France : si 1 000 € c’est le SMIC, un mois d’étude c’est 1 000 €. Que vous fassiez sociologie, histoire, lettre ou je ne sais quoi. Un mois de FAC c’est un mois de salaire. Vous imaginez ? Vous avez trois enfants, c’est 3 000 € par mois. Qui peut avoir 3 000 € par mois ? Les gens ne peuvent pas faire d’étude au Chili à part les riches évidemment.

Je ne parle pas des petites classes. Après c’est comme à l’américaine, il y a le service public qui est tout pourri et puis les écoles privées qui sont plus chics. Déjà le bac est payant. Pour pouvoir payé, il faut déjà avoir 1 000 € pour se permettre le bac et après c’est un salaire de base pour un mois d’étude. Les jeunes ne peuvent pas étudier. L’ascenseur social vous oubliez, sauf à s’endetter auprès des banques. Business ! Là c’est super intéressant pour les banques, d’autant que le diplôme n’est validé qu’à la fin du cursus ! Il n’y a pas de 3-4 ans. Si c’est médecine, c’est 7 ou 8 ans.

Ce que font souvent les étudiants c’est qu’ils s’endettent la première année, la deuxième… ils arrêtent leurs études pour pouvoir financer l’année d’après — ils sont déjà endettés pour un, deux ou trois ans selon les moyens de leurs parents — ils se mettent à travailler pour payer la troisième ou quatrième année d’étude, s’arrêtent à nouveau deux ou trois ans pour économiser à nouveau de quoi payer. J’ai rencontré des étudiants en médecine qui avaient 35 ans qui étaient en 3e ou 4e année. On en arrive à des situations aberrantes ! 70 % des étudiants arrêtent leurs études en cours de route en étant endettés.

Ce que disent souvent les jeunes c’est que : « Quand on fait des études on n’a pas un diplôme, on a des dettes. » Souvent à vie. Et souvent ce sont les parents même qui se sont endettés à vie. C’est une situation absurde.

La jeune génération qui n’a pas connu la dictature. La génération d’Allende soit ils sont partis, soit ils ont été tués, soit ils ont fermé leurs gueules. Celle d’après a eu peur que la dictature revienne, la démocratie arrive mais attention… si vous l’ouvrez les militaires vont revenir. Là c’est la première génération, ceux qui ont la vingtaine ou la trentaine, qui n’ont pas connu la dictature, qui n’ont pas peur et qui revendiquent le droit d’éducation. Ils reviennent aux principes d’Allende, c’est-à-dire qu’ils demandent la sécurité sociale, les études gratuites et de qualité. Juste ça. Au moins qu’il puisse y avoir une possibilité d’ascenseur social. Le néo-libéralisme est en bout de course.

Et tes personnages sont agacés, ils sont même énervés en général.

Ils sont en lutte. En même temps, j’ai choisi des sujets qui vont avec. Et puis je ne suis pas très mou comme gars ! C’est un peu bête de dire que ce qui est injuste est vraiment trop trop méchant ! Mais c’est comme ça que je ressens les choses. Le pouvoir on ne nous le donne pas. Je ne dis pas que c’est la révolution pour tous les gens, pas du tout. Mais si on ne défend pas nos droits, ce n’est pas les puissants qui vont nous les donner. On tombe sur un Mandela pour 10 000 Copé.

Pour revenir à la structure du livre, comment t’es venue l’envie d’insérer le livre d’Estban au milieu ? Tu voulais montrer ce qu’il écrivait ou tu avais-tu envie de l’écrire ?

C’est venu en plusieurs étapes. C’est un texte que j’avais écrit avant, mais c’est aussi un peu pour péter la gueule aux Scandinaves. J’ai plein de copains, de copines auteurs de polar français ! Et j’en ai un petit peu marre de n’entendre parler que d’eux.

Ça fait dix ou quinze ans que nous savons, et vous aussi public chéri, qu’il y a des auteurs français de grande qualité ! (Pour rappel, j’ai écrit deux bouquins en Nouvelle-Zélande) et on me disait : « Oh pourquoi ? Si tu étais Néozélandais, ce serait légitime, mais pourquoi un Français irait écrire dessus ? Haka, Utu… »

Moi j’ai grandi dans la mondialisation, j’ai fait un tour du monde quand j’avais vingt ans. Ça ne me choque pas du tout qu’un Français écrive sur la Nouvelle-Zélande ou sur Tombouctou. Après comme j’ai un bouquin qui s’appelle Zulu qui a marché et que j’ai un nom qui ne ressemble à rien, Caryl Férey, Pffout… ! Les gens ont cru à un moment que j’étais Néozélandais puis Sud-Africain. Et plein de journalistes l’ont pensé, mais plein ! Et ça a continué, encore ! Ça a un petit peu changé maintenant, mais j’ai bien défriché le terrain pour le coup, plein de journalistes me disent : « Ah Caryl Férey : ça change du polar français ! Parce que qu’est-ce que c’est nul ! »

Alors je leur dis : « Mais vous en lisez ?

— Ah bah non c’est nul !

… »

Donc les mecs, ils ont pas lu un polar français depuis quinze ans, parce que c’est nul, donc ils ont déclaré que c’était nul et qu’ils n’en parlaient pas ! Je l’ai entendu mille fois ! (Bon, OK… cent vingt-deux fois, j’exagère toujours un peu.)

Autobiographie bigarrée de Caryl Férey, Points

Par contre la moindre Camilla Lackberg !… Tiens on va prendre celle-là, elle est populaire. J’ai fait une rencontre avec elle, extrêmement sympa par ailleurs, ce n’est pas la question. Mais ses romans me laissent pantois. Pour info je viens d’un petit bled qui s’appelle Montfort-sur-Meu, c’était pas leaving Las Vegas mon objectif quand j’avais dix ans. Dans son petit village à elle, ce qui compte, c’est de ne pas froisser le voisin et de faire la même chose que lui… donc tout est blanc. Rien ne bouge, hyper conservateur. Ça me fait pas grave délirer pour commencer.

Comme il fait froid, la Scandinavie vous savez, les filles ont souvent des cystites : hyper douloureux, je dis pas. Eh ! Plan anti cystites ! Si vous devez vous asseoir sur un banc pour attendre quelqu’un il suffit de mettre ses gants sous ses fesses, comme ça on l’évite !… J’ai besoin de parler d’autres trucs. Et là : « Oooh !! Fabuleux, c’est exotique ! C’est super bien les décors vraiment. » Mais j’aime bien, hein ! Camilla Lackberg, Jo Nesbø, etc. Y a des livres qui sont très biens ! Je déconne un peu, mais y en a marre de dire que c’est absolument fabuleux. Une fille ou un mec mets des gants pour s’asseoir sur un banc c’est fantastique alors qu’à côté y a les Français, Marcus Malte, Hervé Lecorre, Pascal Dessaint qui écrivent des romans fabuleux avec une super belle langue et personne n’en parle parce que « Pas la France tellement c’est nul ».

Je n’aime pas les codes. J’écris des romans, des romans noirs certes, m’enfin des polars ou des thrillers je m’en fou, y parait que ça fait plus vendre.

J’écris des romans qui parlent du monde et des gens.

Un jour j’ai mis une formule un peu poétique dans un polar et un éditeur me dit : « Ah bah c’est bien français de mettre de la poésie dans un polar. » Déjà en général, tu me sors ça… j’ai envie de t’envoyer voler dans les cordes vite fait. Dans Mapuche j’ai commis trois poèmes : bien, bravo. Bam ! Ça dans ta gueule. Et là je me suis dit tiens, j’y vais carrément, je vais envoyer vingt pages ! Une espèce de truc complètement barré qui reste très sombre quand même mais qui est une écriture poético destroy, qui est pour moi naturelle. Comme Esteban était un personnage d’écrivain frustré je me suis dit qu’il serait intéressant de voir ce qu’il écrit. Sinon c’est facile de dire il écrit des trucs. Il faut encadrer les choses. À un moment le lecteur va se prendre pendant une demi-heure ce texte-là.

Alors il y en a que ça laisse de glace, qui trouve ça hyper bizarre. On ne va pas le trouver dans Camilla Lackberg. C’est pour casser les codes du polar aussi. J’adore le polar ! Je ne suis pas en train de dire que c’est nul et que je me prends pour un malin, mais c’est comme la musique. Les Clash ont commencé par un premier album qui était punk : tout à fond, des morceaux de deux minutes. Trois ans plus tard, ils ont fait un triple album où ils annoncent toutes les années 80 jusqu’à aujourd’hui : il y a du jazz, de la salsa, y a du funk, y a de tout. Je pense que l’écriture est faite pour ça. D’ailleurs souvent je tue mes héros pour cette raison, ça m’évite de me répéter et me permet d’aller voir ailleurs. Comme la musique.

C’est comme ça que je progresse en tant qu’auteur et que le genre bouge. Agatha Christie, j’ai adoré, mais le Cluedo ça fait belle lurette que c’est un peu passé. C’est quand même un peu milieu du siècle. Après y a eu les serials killer, etc. Dès qu’il y a un truc qui marche, on recommence ! Je ne sais pas si vous en lisez encore. L’histoire où on trouve un cadavre, le plus déchiqueté possible, c’est mieux. Avec des signes, un coup c’est du Zodiac, un autre c’est du Jésus — c’est bien qu’il y ait un peu de Jésus dans le truc, la religion ça fait tourner — mais ça avance nulle part, mène à rien.

Je disais que tu t’attendrissais, c’est relatif. Pour ceux qui ont lu Zulu par exemple… mais on en est pas encore à du Camilla Lackberg, que je n’ai jamais lu d’ailleurs.

Tu devrais ! Il y a du bon.

Tout de même, pour certains personnages… on sent que tu ne voulais pas les tuer.

Dans mes premiers bouquins, Haka par exemple, il y a 40 personnages, ils sont tous morts ! Pour moi c’est punk. Après à la fin de Utu il en reste plusieurs, mais à la rigueur c’est presque pire. À un moment si l’on sait que Férey il bousille tout le monde, au niveau du suspens c’est pas terrible. Mais plutôt : Ah ? Est-ce qu’il y en a un qui va rester debout ? Le suspens tient presque plus à savoir si le coup va marcher ou si les personnages vont réussir à s’aimer plutôt que : qui a tué qui ?

En Nouvelle-Zélande j’étais un peu foufou. Si vous lisez Haka et Utu, c’est un carnage monstrueux ! Ça ne ressemble pas à la Nouvelle-Zélande. Là-bas quand une baleine s’échoue tout le monde chiale pendant trois jours. C’est vachement plus peace que dans mes bouquins ! En grandissant, je me suis rendu compte qu’il fallait que je sois un peu plus modéré, pas sérieux, mais un peu plus juste par rapport au pays. S’il y a des scènes cruelles dans Zulu, c’est parce que l’Afrique du Sud est un pays qui peut être très cruel. Il y a une scène sur une plage qui est particulièrement dure, mais ce n’est jamais de la violence gratuite. Pour le coup ça rejoindrait une histoire de serial killer où l’on essaie de faire de l’esbroufe avec des corps. S’il y a des scènes qui sont violentes, c’est pour montrer comment sont les choses.

Je trouve que le monde est quand même assez violent. Le rapport entre les gens souvent est assez violent. J’essaie de faire en sorte, de plus en plus, que mes bouquins ressemblent au pays que je traite. Au Chili l’insécurité est sociale. Elle n’est pas physique. Jamais je ne me suis senti plus en danger qu’à Toulouse. Ça me paraissait un peu injuste de faire un Haka cinq. Ça deviendrait une marque de fabrique avec un tampon : ce mec bute tout le monde.

J’ai une peur — façon de parler — mais je n’ai pas envie d’être pop… ! Je suis rock. Pour moi ça veut dire beaucoup ! Il faut que les choses soient pleines d’énergie et être le plus juste possible. Pop c’est un peu commercial. Je n’ai pas envie d’être commercial. À chaque fois !

Dès Zulu j’avais peur de faire un bouquin pop.

Mon éditeur m’a dit : « Mais t’es complètement débile mon pauvre… c’est suffisamment violent pour ne pas l’être. » Mais j’ai peur d’être trop docile. Condor est certainement le livre le moins violent que j’ai écrit dans cette série à l’étranger. Tout simplement parce que ce pays n’est pas violent. Mais la violence ne se voit pas toujours avec trois kalachnikovs qui dézinguent des gens. Vous le savez très bien, trois mots bien envoyés font beaucoup plus mal qu’une claque.

Le Chili n’est-il pas très puritain à côté de l’Argentine ? L’Église est très présente aussi.

Oui, ça n’a pas changé. Sous Pinochet c’était un régime très catholique. Aujourd’hui encore il a des monuments aux morts pour tous les enfants qui ont été tués… par l’avortement. Évidemment c’est interdit. C’est un pays très puritain. Ils ont le droit de divorcer depuis dix ans seulement.

Pratiquer l’avortement c’est comme un meurtre là-bas, ça montre le niveau de cul-bénit. (Je ne vous rappelle pas le nombre d’exterminations d’opposants qu’il y a eu en comparaison.) Généralement, religion et fascisme vont assez bien ensemble. On a le droit d’être croyant ! Ça ne me dérange pas. Mais quand on instrumentalise les choses, on n’a pas beaucoup de leçons à donner : fondamentalisme ou autre.

Dans le désert de l’Atacama, il y a personnage extraordinaire de ce paysan complètement cramé. Il y a toute une violence que tu cites et que l’on aurait envie presque de revoir, c’est la violence sociale de ces ouvriers qui ont travaillé dans la mine Chuquicamata qui sont foutus d’avoir eu le cerveau complètement carbonisé par tout ce qu’ils ont respiré de toxique. Tu n’as pas envie d’y revenir ? De nous en refaire un petit peu par là-bas et passer à la Bolivie peut-être ?

Dans chaque livre, il y a plein de choses qui m’émeuvent, qui me choquent, qui m’intéressent. Souvent la première année j’ai une documentation assez énorme et effectivement sur les mines, le cuivre est la première richesse du Chili, avec plein de minerais. Raisons pour lesquels Allende avait nationalisé les richesses du pays pour redistribuer à la population, raison pour laquelle Pinochet a viré tout ça et l’a redonné aux multinationales étrangères : soit 15 % ou 20 % du Chili.

Vous vous souvenez peut-être : il y a quatre ou cinq ans des mineurs ont été ensevelis. Je pourrais presque faire un livre ouvrier qui se passe dans le nord du Chili. Mais comme j’avais plein d’autres thèmes à développer, j’ai juste pris ce personnage pour en parler. Quand tu es dans Atacama, il y a ce désert sans fin avec des mines partout et des cailloux omniprésents. Les camions sont des monstres et qui conduisent n’importe comment, des dangers publics ! Pour parler de ça, c’était plus efficace.

J’aurais pu faire un roman dessus mais ce n’est pas le cas. Et puis je savais que j’allais faire un livre sur le Chili, pas deux. J’essaie d’avoir à peu près de tout : un Mapuche, un ouvrier, un gosse de riche, un prêtre, un peu toute la sociologie du pays. Mais j’aurais pu en parler plus.

Discussion avec le public

Public — Savez-vous déjà où va se passer votre prochain livre ?

En fait j’en ai deux…

Je vais toujours plus vite que la musique et j’aimerais avoir trois vies pour pouvoir tout écrire ! Il me faut beaucoup de temps pour écrire ce type de livre, autour d’un pays : j’en fais un à peu près tous les quatre ans. À côté j’ai un personnage « récurrent » Mc Cash, qui est un ex-flic borgne et qui se passe en France. J’en ai fait un et demi avec ce personnage la (Plutôt crever, Gallimard 2002 – Folio policier, et La jambe gauche de Joe Strummer, Gallimard 2007 – Folio policier).

Pour aller vite, j’ai un ami qui a disparu en mer… il s’est pris un cargo dans la gueule visiblement. Je me suis un peu penché sur le droit du travail sur les bateaux et c’est le capitalisme le plus sauvage.

Mon bouquin était autour des migrants. À l’époque il partait d’Afrique, avec des enclaves espagnoles pour venir en France. Je l’ai écrit à moitié puis je l’ai mis de côté pour partir en Argentine, avant d’être aspiré par le continent sud-américain. Mais le sujet me tenait à cœur. Et puis avec tout ce qui est arrivé avec Daesh, les migrations que cela a provoquées, le sujet est devenu complètement vaste et délirant… c’est terrible ce qui arrive.

Donc ça va se passer à la fois en Bretagne, puisque c’est là que mon ami a disparu, et ça finira en Grèce sur le sort des réfugiés. En ce moment ce qui arrive, ce n’est que le début de toutes ces migrations. Quand le Sahel va débouler chez nous ça ne va pas être des centaines de milliers de personnes, mais des dizaines de millions dans les années qui viennent vu la démographie locale. Qu’est-ce qu’on fait de ces gens ? Comment les accueille-t-on ? Il y a une espèce d’échange sordide entre la Turquie et la Grèce, mais qu’est-ce qu’ils vont devenir ? Ils sont coincés, on ne sait pas trop où ils sont.

Ils sont en prisons, ils sont dans des camps. Ils ne vont pas rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans des camps.

Ça va être un bouquin un peu plus local. Mais autrement je pars en Colombie prochainement. Ça fait longtemps que je suis ce pays, il y a plein de sujets passionnants. Aujourd’hui on sait que les Farques sont narcotrafiquants, mais au départ leur combat était légitime. Comment à partir d’une bonne idée, redistribuer les richesses, pour financier une guerre, on devient narco et on redevient presque aussi salauds que les escadrons de la mort qu’il y a eu ? Ils sont dans un processus de pacification en ce moment et j’ai bon espoir de pouvoir y aller sans me faire tirer dessus, enlever, torturer, etc.

Ce qui est bien pour moi en tant qu’auteur, c’est qu’ils ont déplacé le problème des narcos au Mexique pour la transformation. Avant la production était en Colombie et elle y était transformée : c’est là que le fric se fait. Vous savez bien que ce n’est pas les paysans qui cultivent de la coca qu’y gagnent de l’argent : eux ils sont payés un dollar le kilo et après vous multipliez par 10 000, par exemple (je ne connais pas les chiffres). Où est l’argent ? Où est le pouvoir ? Où est la violence ? Dans la transformation de la drogue. À l’époque d’Escobar (un trafiquant colombien de cocaïne), c’était eux qui avaient une véritable armée et pour certaines raisons ils ont déplacé la transformation de la drogue au Mexique.

Comme en plus en Amérique c’est interdit d’en passer, c’était compliqué. Sauf pour les armes : ils aiment bien ça les armes les Américains. Ils ont même plus besoin de faire Colombie-Amérique pour aller se fournir en armes, ils passent juste le Rio Grande comme dans les films de cowboys.

Ce qui m’arrange puisque je vais pouvoir aller en Colombie de manière relativement paisible, j’espère.

J. M. L. — Si vous voulez voir comment s’est déplacé le problème, je vous conseille La griffe du chien de Don Winslow. Assez violent et exceptionnel. Et sur le Plan Condor au Pérou, ils viennent de sortir en France La peine capitale, de Santiago Roncagliolo.

Public — Est-ce que vous seriez intéressé par l’Afrique noire ? Au niveau des problèmes sociologiques, économiques, influences des étrangers…

Ah bah là, en Afrique !… Les pauvres. C’est terrible. Quand j’étais en Afrique du Sud j’ai découvert une statistique, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire beaucoup de chose quand même : même à l’époque de l’Apartheid — au pire de celle-ci ! — l’exode de Sud-Africains noirs dans les autres pays d’Afrique était de zéro ! Le continent africain est tellement à la dérive et souffre tellement que les noirs africains préféraient encore subir l’Apartheid. Au moins, il y avait quand même des soins relatifs, etc. C’est terrible. Il y a un livre paru chez Actes Sud, Congo, une histoire de David Van Reybrouck, qui raconte l’histoire du pays. Ce n’est pas un roman mais tout comme. Tu vois cette douleur, cette plaie. Dès qu’ils ont une richesse c’est épouvantable pour un milliard de raisons.

Comme je le disais, il me faudrait plusieurs vie, malheureusement je vais finir par décéder à un moment. Mais si je faisais un bouquin avec un héros récurrent : Tintin au Congo, Tintin au Chili, tous les ans, ça serait plus simple ! Quand tu fais l’économie d’un personnage tu fais l’économie de la moitié d’un livre. Là je ferai marcher le tiroir-caisse à fond ! Je préfère buter mes héros et me forcer à en inventer un autre. Ça m’intéresserait mais je ne peux pas être partout. Dans mon agenda mental j’en suis rendu en 2024… du grand n’importe quoi. Mais je ne sais pas trop ce qui m’attirera après-demain. Déjà demain, la Colombie, après on verra.

Qu’est-ce qui dans votre parcours politique et intellectuel vous a amené à vous intéresser aux questions des minorités ?

Je ne suis pas trop intellectuel, dans le sens où je n’intellectualise pas ce que je fais. Je ne théorise pas. Il y a des endroits qui me parlent d’autres moins, mais il y a aussi des choses qui nous traversent tout simplement. Quand on est petit on se fait des films de cowboy et d’Indiens par exemple, eh bien les Indiens m’ont toujours fait plus délirer que les cowboys ; des mecs qui pètent en écoutant de la country sur leur chariot, ça me semblait moins glamour que les mecs à moitié nus sur leurs chevaux avec des plumes d’aigles et des peaux, leur rapport à la nature, aux animaux, le chamanisme. Ça m’a plus fait rêver.

Quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, les Maoris c’était une autre culture ! En grandissant, j’ai trouvé que ça me faisait plus rêver tout simplement. C’est aussi la façon de penser. Quand on est jeune on est un peu con, on fait les choses comme ça, puis on réalise plus tard le pourquoi du comment. La façon dont pensent les autochtones m’intéresse. Plus on creuse ce sujet-là plus on se rend compte qu’ils ont une façon de penser radicalement différente des nôtres et qu’on a beaucoup à apprendre d’eux. Au-delà du rapport à la terre : de manière presque philosophique.

Il y avait un chef sioux qui disait fin XIXe : « Nous ne savions pas mentir, nous n’étions pas encore civilisés. » J’adore !

Le mec qui ment n’est pas digne. Cette dignité, cette façon d’être sur terre, c’est le Taonga way chez les Maoris, chez les Sioux c’est ceci, chez les Mapuches c’est cela. Imaginez juste cette pensée-là comme si elle nous constituait tous. À l’époque chez les Sioux le mec qui ment, il est banni ! Il n’est pas digne d’être un Sioux. Si on faisait ça : vous imaginez, Cahuzac et les autres ? Ça peut paraitre naïf, puéril… mais quand cette pensée est intégrée, ça change les choses.

C’est une éthique qui est haute. Dans cette pensée-là le capitalisme, c’est mort ! La publicité c’est l’inverse de cette pensée. La façon dont tout le monde doit se marcher dessus pour progresser dans une boite, France Télécom et autre. Des pensées comme ça il y en a plein.

Quand un peuple disparait, c’est une façon de penser qui disparait. C’est une partie de notre cerveau qui se réduit à la voix de son maître. Ça m’intéresse par curiosité et de manière philosophique. Puis aussi le fait qu’ils soient opprimés. Mon cœur va plutôt aux opprimés. On a le droit d’être petit, grand, blonde, homosexuel, transsexuel, etc. Ce qui compte c’est la diversité du monde. We are the world ! (Rires)

Dans quel contexte avez-vous écrit Raclée de vert ?

C’est un peu un ovni ! En fait, quand je finis Haka, Utu, Zulu, Mapuche… ces bouquins où je passe 4 ans à me plonger profondément dans les racines d’un pays qui a un contexte historique un peu dur, j’ai besoin de vacances ! Donc souvent je fais soit un bouquin jeunesse soit un bouquin comme ça un peu pour me détendre : Raclée de vert c’est l’histoire d’un supporter complètement débile nostalgique de Saint-Étienne à l’époque des années 70, qui sont mes années à moi par ailleurs. C’est un petit texte, pendant trois semaines je rigole — bon c’est un humour un peu spécial — mais c’est ma récréation !

C’est un peu un ovni ! En fait, quand je finis Haka, Utu, Zulu, Mapuche… ces bouquins où je passe 4 ans à me plonger profondément dans les racines d’un pays qui a un contexte historique un peu dur, j’ai besoin de vacances ! Donc souvent je fais soit un bouquin jeunesse soit un bouquin comme ça un peu pour me détendre : Raclée de vert c’est l’histoire d’un supporter complètement débile nostalgique de Saint-Étienne à l’époque des années 70, qui sont mes années à moi par ailleurs. C’est un petit texte, pendant trois semaines je rigole — bon c’est un humour un peu spécial — mais c’est ma récréation !

Souvent je fais des textes complètement décalés. Il me faut quand même six mois pour me remettre de tout ça, me laver la tête. Je ne vais pas passer d’un fossé à l’autre, autrement je vais avoir des cancers !

Comment approchez-vous un nouveau pays ? Par les livres, par le voyage ? Des contacts avec les gens ?

Comme vous dites ! Ça commence toujours par un voyage et un intérêt historico-politique. La Nouvelle-Zélande c’est différent, j’ai fait le tour du monde quand j’avais 20 ans et j’ai passé plusieurs mois là-bas. Je l’ai découvert comme ça. J’ai choisi l’Afrique du Sud pour des raisons politiques, pour l’apartheid : quand j’y suis allé Mandela venait d’être élu. C’est quoi l’Afrique du Sud post apartheid ? Je trouve ça passionnant.

À ce moment-là il y a une première année de recherche, de journalisme. Souvent c’est l’année où je suis en promotion de mon dernier bouquin. Vu que j’écris tous les jours, si je viens à Toulouse un jour, et que je suis à Bordeaux trois jours plus tard je ne peux pas écrire les deux jours du milieu. Le temps que je rentre chez moi, que je me remette dans le bain, c’est mort. Par contre je me documente, je regarde des films, tout ce qui est fait autant en roman qu’en sociologie, ce genre de choses. Il y a une année où je me nourris d’un pays. Le prochain ça sera la Colombie. Je vais partir dans 10 mois, je sais que je vais avoir le temps de m’imprégner de sa matière. Quand je vais dans un pays j’évite le tourisme et généralement je connais assez bien l’histoire ou la théorie en arrivant. Mais vous avez beau lire n’importe quoi sur n’importe quel sujet, ça ne remplace jamais les hommes et les femmes. Les rencontres.

Ce qui compte c’est ce qu’on ressent. J’ai besoin d’empathie, de contact. Quand j’ai fait le tour du monde, où je me suis le plus ennuyé c’était en Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Alors tout le monde rêve des lagons, des plages, etc. Tu t’es baigné 10 fois, bon… Je préfère être à Roubaix avec des gens où il se passe des trucs. J’ai besoin d’altérité. J’aime bien me baigner dans les lagons aussi ! Mais y en a pas à Roubaix, on ne peut pas tout avoir non plus ! (Rires)

J. M. L. — Je me demande si tu ne nous racontes pas un peu des histoires… Jusqu’à Condor tu n’étais allé que dans des pays de Rugby ! La Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Argentine…

C’est l’hémisphère sud ! Je suis quand même un petit malin, mon animal totem c’est le renard. J’aime bien l’hémisphère sud car quand c’est l’hiver chez nous, c’est l’été là-bas. Quand tu pars trois mois dans l’année, janvier février mars, ton année au soleil elle prend un tour. T’as quasiment un an d’été. Entre il y a le printemps : « Il fait pas très beau ? Mhh… oui bon. » Quand t’as pris trois mois de plein été et que le fond de l’air est frais, ça rafraichit un peu et puis après t’as un deuxième été et puis c’est l’automne ! Il commence à faire froid ? « Je m’en fou je me casse… » ! (Rires)

Argentine, Chili, Colombie… on se rapproche des États-Unis.

Ouais… J’y suis allé deux fois, j’adore. Mais alors le problème des États-Unis c’est qu’on a l’impression que tout a été dit, fait et vu. Certains d’entre vous sont peut-être allés à New York : même si on n’a pas vu toutes les séries du monde, quand on est à New York on est chez nous. Au bout d’un jour ou deux tu as des codes, tout est tacite, tout est cadré. On est tellement proche de la culture américaine que je ne vois pas ce que je pourrais raconter de plus.

Je préfère plutôt aller dans un lieu moins attendu.

Leur culture a aussi des conséquences. Elle a de bons côtés, mais de très mauvais aussi.

Après on en connait beaucoup moins sur l’Amérique latine que sur l’Amérique du Nord. Il y a tellement de choses à dire sur les États-Unis ! Mais ils le disent déjà très bien eux-mêmes. Je ne dis pas que les Sud-Américains le disent mal, mais c’est moins traduit. C’est moins connu.

Je ne vais pas faire découvrir grand-chose aux gens aux États-Unis. Il suffit de voir les élections américaines, on le sait jour par jour. Mais vous connaissez le dernier président argentin qui a été élu récemment ? Il s’agit de Mauricio Macri, en décembre. Je préfère parler de l’arrière-cour des États-Unis. Après je ne vais pas faire tous les pays du sud non plus !

Je vais essayer d’écrire un prochain bouquin qui tient la route déjà ce sera pas mal !

Qu’est-ce qui est apparu en premier, le désir de voyager ou l’écriture ?

C’était l’écriture d’abord. Je m’ennuyais pas mal à l’école, j’ai commencé à écrire adolescent. Et le voyage ça a été dans la vie. Je n’ai pas fait d’étude, j’ai bac +2 heures ! Deux heures à la fac et c’est tout. La vie a fait que j’avais un très bon ami qui avait une tante qui habitait en Nouvelle-Zélande. À l’époque les garçons faisaient encore l’armée, leur service. Ou je faisais l’armée ou c’était le tour du monde ! Bien évidemment je me suis fait exempter. Le tour du monde a été mes études : ça m’a donné le goût du voyage. Puisque j’avais le goût de l’écriture, j’ai essayé de mêler les deux.

Le 06 mai 2016 à Ombres Blanches

*

~ Galerie ~

Table de présentation de la librairie Ombres Blanches lors de la rencontre

*

Caryl Férey, le site de l’auteur

Caryl Férey, le site de l’auteur

Condor ~ Gallimard/Série noire

ISBN 9782070143528

416 pages

Prix public 19,50 euros

Epub 13,99 euros

Date de parution : 17 mars 2016

Bonjour,

Je suis impressionnée par la qualité et la richesse de ce site !

Félicitations.

Merci beaucoup,

Le site se remplit lentement, mais d’autres interviews arrivent. Une certaine régularité s’installera en septembre dans les entrevues !