Loin des villes : « Entre la Montagne noire, les terres volcaniques et les plaines occitanes. »

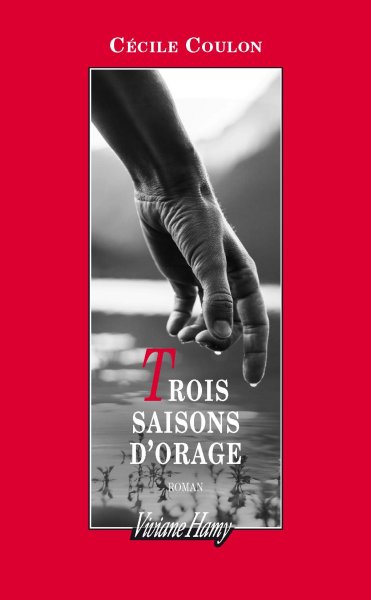

Le Marathon des mots a accueilli en juin trois écrivains portant un regard singulier sur la France rurale d’hier et d’aujourd’hui. Jean-Baptiste Del Amo (Règne animal, Gallimard), Cécile Coulon (Trois saisons dʼorage, Viviane Hamy) et Simon Johannin (Lʼété des charognes, Allia) se sont retrouvés pour une rencontre avec le public, là où la nature fait corps avec le roman et sʼinvite au cœur des tragédies humaines 1.

Les écrivains reviennent sur leur vision de la campagne, celle de leur enfance et de leurs œuvres. Une confrontation violente avec l’environnement à travers le prisme du langage et des mots.

Simon Johannin, Jean-Baptiste Del Amo, Cécile Coulon – Photographie Gilles Vidal

Rencontre avec Cécile Coulon / Jean-Baptiste Del Amo/ Simon Johannin — 1re partie

Sommaire

1. L’arrivée à l’écriture

2. Les mots pour s’exprimer et le silence

3. La distance de l’écrivain

4. Une vision de la campagne

5. L’influence du décor sur les personnages

6. Les lieux comme personnages à part entière

Les auteurs

Jean-Baptiste Del Amo est né à Toulouse en 1981. En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, inspirée de son expérience au sein d’une association de lutte contre le VIH en Afrique. Son premier roman, Une éducation libertine (Gallimard) reçoit le Prix Goncourt du premier roman ainsi que le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire. L’Académie française lui décerne le prix François Mauriac la même année.

Il obtient en 2017 le Prix du Livre France Inter pour Règne animal (Gallimard), succédant ainsi à un autre Toulousain, Tristan Garcia, pour son roman 7. Règne animal retrace l’histoire de plusieurs générations d’éleveurs porcins dans le Gers : une façon de revisiter le 20e siècle en interrogeant la puissance de la nature, la sauvagerie des hommes et la souffrance des animaux et des humains.

Cécile Coulon voit le jour en 1990, à Clermont-Ferrand. À dix-sept ans, elle publie un recueil de nouvelles (Sauvages) et un premier roman (Le Voleur de Vie), tous deux aux Éditions Revoir. En 2010, son roman Méfiez-vous des enfants sages est salué par la critique. Elle poursuit sur sa lancée avec Le Roi n’a pas sommeil, Prix France Culture et Nouvel Obs, Le rire du grand blessé, chez Viviane Hamy. Son dernier roman, Trois saisons d’orage, décroche le Prix des Libraires 2017.

Le roman se déroule dans les Trois gueules, un lieu sauvage que les hommes vont essayer de transformer. Là aussi, plusieurs générations vont se succéder pour se confronter à la force des éléments et des sentiments.

Simon Johannin nait dans le Tarne en 1993. Il grandit dans la montagne noire dans une famille d’apiculteurs et part suivre des études de cinéma à Montpellier, un chemin qui ne lui convient guère. Il devient intérimaire avant d’intégrer la prestigieuse école de La Cambre à Bruxelles. Il y suit un atelier d’espace urbain tout en faisant quelques pas dans la mode.

Après un recueil de poésie, il publie un premier roman, L’été des charognes, aux éditions Allia, où il se glisse dans la peau d’un garçon qui évolue dans un village perdu entre la violence, l’alcool et le désespoir, tous trois omniprésents, sans que cela n’empêche pas la découverte de l’amitié ou de l’amour.

L’événement a été animée par Kerenn Elkaïm à l’Espace Diversités Laïcité de Toulouse.

Entretien

Kerenn Elkaïm — Simon Johannin, votre héros dit à un moment qu’il a attrapé le mal des songes. Comment, vous, avez-vous attrapé le mal de la lecture et de l’écriture ?

Simon Johannin — Comme beaucoup d’enfants qui ont une enfance rurale, la lecture est l’un des rares passe-temps à disposition. Le reste des activités culturelles qu’on trouve en milieu urbain n’est pas accessible, ou alors il faut prendre une voiture et faire de la route, ce qui est parfois compliqué. Donc de manière assez naturelle, quand il faut passer l’hiver on lit, tout simplement.

Je suis rentré dans l’écriture, un peu de la même manière : par ennui au début et puis par passion.

K. E. — Jean-Baptiste, au départ vous étiez un cancre : comment est-ce que vous êtes arrivé à l’amour des mots et de la langue ?

Jean-Baptiste Del Amo — Eh bien étonnamment, par l’école. C’est la rencontre de certains professeurs, qui m’ont mis entre les mains certains livres qui m’ont touché. Ils m’ont fait prendre conscience que la littérature n’est pas une zone gardée et inaccessible et m’invitaient au contraire à la découvrir. Ça a été ça le déclic, l’ouverture sur la lecture qui ensuite s’est prolongée dans les bibliothèques municipales. Et puis bien évidemment l’écriture.

K. E. — Cécile Coulon, il y a cette phrase dans votre livre : « Pour rien au monde Agnès n’aurait laissé filer ce moment de grâce où la solitude lui permettait de déambuler de livre en livre. » Est-ce que c’est cela aussi qui vous a amenée vers la littérature ?

Cécile Coulon — Ce qui m’a amenée dans la littérature, c’est un peu ce que disait Simon, c’est d’avoir été un peu dans cette solitude à cause du milieu rural car quelque part, les autres vecteurs culturels deviennent presque un moyen de chantage pour les parents : « Si tu n’as pas des bonnes notes à l’école, on ne t’amènera pas au cinéma le samedi. » Par contre des livres, il y en avait dans des petites bibliothèques, il y en avait chez moi. Donc c’était à la foi par défaut, mais aussi pour faire passer les hivers qui étaient rudes, et les étés qui l’étaient encore plus ! (Rires) Un petit peu comme en ce moment d’ailleurs.

Mais ce n’était peut-être pas tant par ennui que par curiosité. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont lu des textes à haute voix très tôt, je pense que j’ai tellement aimé ça qu’après je me suis dit : « Maintenant que je sais lire, je vais m’y mettre aussi. » Je vais rentrer toute seule dans le livre. Avant ça, c’était quelqu’un qui me transmettait quelque chose à haute voix, c’était très direct. Très efficace. Et puis c’était pour m’endormir au départ, il faut bien le dire !

L’écriture après vient très naturellement, c’est un transfert naturel qui se fait.

K. E. — Jean-Baptiste, vous m’avez dit un jour que pour vous, écrire, c’est habiter le silence : pourquoi ?

J.-B. D. A. — J’en dis des conneries parfois ! « Écrire c’est habiter le silence ? » Je ne sais plus du tout pourquoi j’ai dit cette phrase, parce que ça sonnait bien sans doute ! (Rires) J’imagine que ce que j’ai voulu dire c’est que l’écriture intervient dans la vie, en particulier dans la vie d’un enfant, quand elle se présente assez tôt, pour occuper un territoire. Souvent c’est un territoire de solitude, de rêverie, de fantasmagorie. Ça a été le cas pour moi. C’était à la foi le moyen de vivre plus intensément, d’habiter plusieurs vies, plusieurs corps, plusieurs personnages. Et puis c’est le moyen de canaliser quelque chose qui est de l’ordre d’un trop-plein d’imagination peut-être. Finalement, c’est passé par l’écriture parce qu’elle ne nécessite qu’un stylo et une feuille blanche. Sans doute que si j’avais pris des cours de solfège et de piano, si j’avais appris le chant ou la photographie, j’aurais peut-être utilisé un autre médium. L’écriture c’était celui qui était le plus évidemment à ma portée.

K. E. — Le silence est très présent dans Règne Animal, l’impossibilité de communiquer, les non-dits. Qu’est-ce que vous vouliez explorer dans ce champ-là ?

J.-B. D. A. — Je ne me suis pas posé la question en ces termes. Je n’ai pas un rapport très naturel au dialogue. Donc évidemment, les personnages taiseux me sont plus familiers. Et dans cette famille que je mets en scène, ils le sont particulièrement. Ce qui ne m’empêche pas de les décrire, de tenter de les approcher par d’autres biais. Ce qui m’intéressait, c’était avant tout de traiter du sujet de la transmission et en particulier de la transmission de la violence de génération en génération au sein d’une famille et d’une généalogie. On sait que bien souvent ce sont des héritages tacites, qui sont tus. Jamais les mots ne sont posés sur ces choses-là, les blessures, les trahisons, sur les hontes. Le silence est évidemment une matière qui est passionnante en littérature.

K. E. — Simon Johannin, votre protagoniste n’a pas toujours les mots pour s’exprimer. Pourquoi est-ce à travers la violence qu’il va le faire ?

S. J. — C’est une question de caractère. Je voulais qu’il en ait un assez tranché et assez intuitif. La violence est présente dans son quotidien. Comme tout est écrit à la première personne, dans son fil mental, les épisodes violents sont là où la langue va vraiment se délier, où il va trouver des mots qui lui font plaisir à penser et à dire. Il y a une forme de jouissance dans des actes qui sont à la fois cruels et innocents. Ce sont des innocences qui sont dénuées de pureté. C’est là où il va réussir à mettre ses premiers mots. Il va attraper du langage petit à petit dans le livre, et à partir du moment où il va être suffisamment évolué et riche pour pouvoir dire tout ce qu’il a à dire, il va commencer à se perdre.

C’est toute cette recherche du langage via la vulgarité et la violence, au début du récit, qui le rend pleinement vivant, il me semble.

K. E. — Votre autre passion, le cinéma, vous influence-t-elle aussi dans l’écriture, qui est assez imagée ?

S. J. — Forcément. Aussi parce que je ressens plus d’émotions au contact du cinéma qu’au contact de la lecture, je suis plus marqué par les films que je regarde : sans doute parce que je n’ai pas assez lu encore. Le cinéma — surtout le cinéma de genre (le cinéma d’horreur, de série B, et tant d’autres catégories), apporte de vraies choses.

Il y a des objets culturels, des films sans prétention, qui sont faits pour faire rire ou pour faire peur. Ils travaillent sur des émotions très simples et qui, pourtant, dans leur écriture et dans la manière dont ils font parler les personnages, vont très loin et me procurent vraiment plaisir. C’est aussi ce rapport-là à l’oralité et à des expressions qui sont denses et fortes : j’aime bien quand ça crie.

K. E. — Cécile Coulon, il y a quelque chose de l’ordre du conte dans Trois saisons d’orage. Les personnages évoluent aussi dans le silence et le secret. Qu’est-ce que vous vouliez explorer à travers cela ?

C. C. — C’est dans la continuité de ce que je disais. Pour moi, l’écriture passe d’abord par l’oralité, par le rythme, par la musique aussi. Comme on m’a lu beaucoup d’histoire et que j’aime toujours qu’on m’en lise d’ailleurs, tout part de là. Comment fait-on pour raconter une bonne histoire ? Comment fait-on pour être happé de cette manière-là, qui est à la fois tellement violente et tellement bouleversante dans une histoire ? J’ai essayé d’apprendre ça en écoutant surtout. Plus qu’en lisant d’ailleurs, c’est assez étrange.

C. C. — C’est dans la continuité de ce que je disais. Pour moi, l’écriture passe d’abord par l’oralité, par le rythme, par la musique aussi. Comme on m’a lu beaucoup d’histoire et que j’aime toujours qu’on m’en lise d’ailleurs, tout part de là. Comment fait-on pour raconter une bonne histoire ? Comment fait-on pour être happé de cette manière-là, qui est à la fois tellement violente et tellement bouleversante dans une histoire ? J’ai essayé d’apprendre ça en écoutant surtout. Plus qu’en lisant d’ailleurs, c’est assez étrange.

Concernant la question du secret et du silence… je crois qu’à partir du moment où on traite de personnages ou d’espaces, en littérature, on ne peut pas contourner cette question. Ou bien on fait comme si elle n’existait pas. Avec ces matériaux premiers de l’écriture, les questions qu’on pose à travers une histoire, c’est de se demander ce que porte un silence. Est-ce dénué d’émotions ? Est-ce que ça n’a aucune importance ou bien est-ce qu’au contraire on peut le charger de tout ce qu’on veut ? Le silence, c’est un peu le dernier espace de liberté qu’il nous reste, on peut y imaginer ce qu’on veut. Ça que ça en fait l’étoffe première de beaucoup de romans.

K. E. — Au début de Trois saisons d’orage, il y a ce personnage dont on dit que c’est un homme qui n’a pas d’histoire et que, ce faisant, il peut raconter celle des autres. Est-ce aussi la distance que doit avoir l’écrivain ?

C. C. — Il y a une différence entre la distance qu’il faut avoir et la distance qu’on arrive à avoir, je pense même que c’est une très grande question, à la fois littéraire et personnelle. Qu’est-ce qu’on met de soi dans un roman ? Mais il faudrait quatre séminaires universitaires pour y répondre, donc on ne va pas le faire maintenant ! (Rires) C’est une vision très personnelle des choses, j’ai tendance à croire qu’il faut réussir à se mettre en périphérie de ses romans et de l’histoire que l’on veut raconter. Même quand c’est la nôtre. Parfois un peu d’objectivité, ça fait du bien. Pour voir certains détails il faut évidemment se rapprocher, mais pour avoir une vraie vue d’ensemble et pour réussir à mettre le plus d’éléments dans une histoire comme dans un tableau ou dans une photographie, il faut prendre un recul phénoménal. J’aimerais vous dire : « Oui il faut prendre une distance, et une distance incroyable et parfois difficile à prendre. » Mais je ne sais pas encore si j’arrive à le faire.

K. E. — Jean-Baptiste, pourquoi situez-vous ce roman dans une campagne hostile et aussi isolée où quelques irréductibles essaient de survivre et de se battre contre les éléments ?

J.-B. D. A. — Je ne suis pas certain que la campagne soit hostile en elle-même. Ce sont les hommes et leurs rapports à cette campagne-là qui sont emprunts de violence et d’hostilité. C’est une campagne que j’affectionne particulièrement parce que j’y ai grandi et que j’y ai passé une partie de mon enfance, mes souvenirs y sont liés.

En fait, si j’avais voulu être raccord avec mon thème, à savoir l’élevage porcin, j’aurais sans doute été mieux inspiré de situer ce livre-là en Bretagne. Cela étant, la Bretagne m’est tout à fait inconnue. Et j’avais aussi envie de parler de l’enfance et de travailler sur les sensations, sur les impressions. Bien évidemment, il était beaucoup plus facile pour moi d’évoquer cette campagne et de prendre cette liberté de choisir cet endroit, même si c’est une campagne qui est déformée par le prisme de l’imagination et du fantasme. Elle est probablement très différente de celle que j’ai connue et vécue.

K. E. — En quoi cette nature et son environnement vont déteindre sur vos personnages ?

J.-B. D. A. — J’ai le sentiment que c’est plus leur acharnement à asservir la nature qui va déborder sur leur vie, leurs caractères et leurs choix. La nature n’est pas dotée d’une quelconque volonté, elle se contente d’être autour d’eux et de survivre à sa manière. Ces hommes-là, finalement, s’attachent systématiquement non seulement à la dominer mais aussi à la modifier. Ça n’est pas sans conséquence. À la fois sur des éléments de cette nature qu’ils modifient, que ce soit les terres avec les cultures intensives ou les animaux avec les sélections génétiques, mais aussi leur propre humanité qui, peu à peu, se trouve corrompue et dégradée.

K. E. — Simon, vous parlez de votre côté de ce village, La Fourrière, dont vous dites qu’il est « nulle part. » « C’est le nom du bout de goudron qui finit en patte-d’oie pleine de boue dans la forêt… » En quoi ce lieu influence-t-il les personnages ?

S. J. — On est tous plus ou moins constitués par l’environnement dans lequel on a grandi ou dans lequel on évolue si on y reste suffisamment longtemps. Pour rejoindre un peu ce que disait Jean-Baptiste, ici, c’est lié, d’une part à l’activité dans le territoire, qui va modifier les caractères, et d’autre part, au fait d’être amené dans son travail à avoir des gestes d’abatages, des gestes violents. Ça modifie les caractères. Les enfants qui grandissent là-dedans ont une perception un peu particulière de leur environnement et du monde qui les entoure. Mais c’est aussi, vous venez de le souligner, nulle part et en vase clos. À ce moment-là, certains éléments naturels qui traversent le livre, des animaux comme les chiens ou les os avec lesquels les enfants jouent, ou certains arbres, deviennent des personnages à part entière. Il y a peu de choses auxquelles les enfants peuvent se raccrocher et avec lesquelles ils évoluent. Ils vont donc prêter, non pas des sentiments ou des caractéristiques qui seraient humaines à ces éléments, mais une certaine charge. Et la relation qui s’installe avec cet environnement est à double sens : elle modifie.

Après, de manière très concrète, les blessures qui sont liées à l’environnement, comme l’incident dans le livre de Cécile (tout ce rapport au corps et l’influence du travail physique sur le corps), sont aussi des choses qui vont rentrer dans la tête des personnages et modifier leur manière de penser. Tout est très lié.

K. E. — Est-ce que leur manière de penser est aussi influencée par le fait il n’y a a priori pas d’avenir dans ce village que vous décrivez, alors que ces jeunes l’incarnent ?

S. J. — Comme tout est écrit à la première personne et contenu dans le prisme du livre, j’ai un peu du mal à avoir des réflexions extérieures. La question dans la tête du narrateur ne se pose pas. L’avenir ou l’absence d’avenir : la vie, elle est quotidienne. Elle est là et elle prise telle qu’elle est, je pense qu’il en a un peu rien à foutre de savoir ce qu’il fera dans deux ans ou quel sera son plan de carrière. On est dans une espèce de marge, même si je n’aime pas trop ce mot.

S. J. — Comme tout est écrit à la première personne et contenu dans le prisme du livre, j’ai un peu du mal à avoir des réflexions extérieures. La question dans la tête du narrateur ne se pose pas. L’avenir ou l’absence d’avenir : la vie, elle est quotidienne. Elle est là et elle prise telle qu’elle est, je pense qu’il en a un peu rien à foutre de savoir ce qu’il fera dans deux ans ou quel sera son plan de carrière. On est dans une espèce de marge, même si je n’aime pas trop ce mot.

Ils prennent conscience, à partir du moment où ils sont en confrontation et qu’ils sortent de leur environnement, qu’ils élargissent leur territoire et qu’on leur signifie leur position sociale. Ou bien quand les gamins se font taper dessus parce qu’ils n’ont pas les bonnes chaussures et qu’il y a tout un phénomène d’injonction qui se met en place à partir du moment où ils sortent de leur territoire. C’est d’ailleurs là où commence la perte du personnage. Il y a quelque chose qui se brise, au sein de leur propre territoire de l’enfance, malgré tout ce qu’il comporte et ses côtés qui ne sont pas franchement toujours très drôle — même si parfois ça me fait rire, moi. Je ne pense pas qu’ils se posent vraiment la question. C’est souvent comme ça. On a tendance à signifier aux gens leurs problèmes plus qu’ils ne les découvrent eux même. En tout cas pour ce qui est du complexe, du manque de perspective, ça vient souvent de l’extérieur.

K. E. — Cécile Coulon, dans Trois saisons d’orage, il y a ce village minuscule, Les Fontaines, une tache dans le pays, un morceau de craie au cœur de cette mer végétale et calcaire. Dans le cas de ce livre, et ce n’est pas la première fois dans votre écriture, les lieux sont presque des personnages à part entière. Pourquoi ?

C. C. — Le lieu est même le personnage principal de tous mes textes : que ce soit mes romans, mes essais ou autre. De manière très étrange, je suis très souvent bouleversée beaucoup plus rapidement par les lieux que par les gens qui les habitent. Il me faut beaucoup plus de temps pour appréhender quelqu’un que pour être très bouleversé par un endroit. Est-ce que ça vient de mon éducation ? Est-ce quelque chose qui était là au départ ? Je n’en sais rien. J’ai un ami qui a un jeu de mots pour parler de ça et ainsi que des écrivains.

Il dit que les écrivains sont comme des sismographes qui ressentent des tremblements à l’endroit où la terre est tout à fait calme et immobile.

Peut-être que c’est ce qui se passe pour moi par rapport au lieu. Je suis parfois totalement éblouie par des endroits qui pourtant, aux yeux des autres, n’ont aucune importance. C’est sûrement la raison pour laquelle j’ai envie d’en faire des personnages principaux. Leur redonner un peu de place. Ce sont très souvent des lieux vides, des lieux ruraux, pas forcément des marges : parfois c’est l’inverse, des espèces de nombrils de la France. Je trouve ça intéressant de remettre le décor au premier plan, que ce ne soit pas qu’un décor, que ça ait une action sur les personnages. Qu’il joue son rôle dans l’histoire.

K. E. — En quoi est-ce que cela va façonner les personnages de manière particulière ?

C. C. — C’est grâce à la nature qui les entoure qu’ils vont comprendre qu’ils ne sont pas maîtres du monde. Ni Rois du Pétrole. En arrivant là, ils sont persuadés qu’ils vont pouvoir modeler cette nature à leur image, qu’ils vont pouvoir l’exploiter : ils vont lui enlever sa pierre, ils vont couper du bois, faire des maisons, des choses très belles et très importantes. Ils ne vont pas chercher à avancer, mais à bâtir. Tout à l’heure Jean-Baptiste a utiliser un verbe important : « la nature elle continue ». Elle survit.

Les hommes ne survivent pas, ils veulent bâtir à tout prix. Sans s’imaginer les conséquences que ça peut avoir. Dans ce livre, ce qui modifie la perception des personnages, leur personnalité, leur comportement, c’est quand ils sont mis en déroute par cela.

Au moment où leurs plans ne fonctionnent plus parce que leurs désirs les entravent, parce que l’orage, parce que le vent, parce que la foudre fait que tout s’arrête.

En tout cas de manière momentanée. Et tout d’un coup, ils découvrent qu’ils auront beau avoir les moyens les plus importants, les plus phénoménaux, face à certains évènements, ils n’y peuvent rien.

le 23 juin 2017,

Espace Diversités Laïcité | Toulouse

Fin de la première partie

*

Lire la seconde partie de la rencontre avec : Cécile Coulon, Simon Johannin et Jean-Baptiste Del Amo — 2de partie

Liens internet

1. Le Marathon des Mots – Loin des villes : https://www.lemarathondesmots.com/programme/rencontre-avec-simon-johannin-cecile-coulon-et-jean-baptiste-del-amo/