En octobre 2015, Mathieu Riboulet était de passage à la librairie Ombres Blanches pour parler de ses deux derniers ouvrages : Lisières du corps & Entre les deux il n’y a rien.

Mathieu Riboulet

Réalisateur de films de fictions et de documentaires qu’il produit pendant une dizaine d’années avec sa société Spy Films, fondée dans les années 1980, Mathieu Riboulet passe de l’objectif à la plume pour se consacrer à l’écriture.

Bien lui en fait, le voilà revenu avec de nouveaux ouvrages.

Publié depuis 2008 aux éditions Verdiers, avec L‘Amant des morts, suivi en 2010 du roman Avec Bastien, Mathieu Riboulet est accueilli dans cette fameuse maison jaune par Gérard « Bob » Bobillier, le fondateur des éditions Verdiers, il y a de ça 8 huit ans déjà.

Auparavant, c’est Maurice Nadeau (directeur littéraire de collections et de revues et éditeur français) qui publie en 1996 son premier ouvrage: Un sentiment océanique. Paraissent trois autres romans, Mère Biscuit (1999), Quelqu’un s’approche (2000) et Le Regard de la source (Maurice Nadeau, 2003), suite à quoi l’auteur publie quelques ouvrages aux éditions Gallimard.

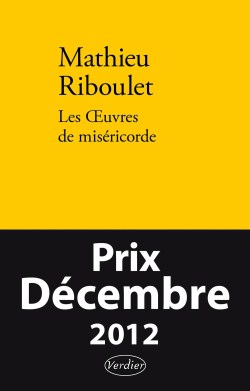

En novembre 2012, son roman Les Œuvres de miséricorde, qui questionne l’héritage des guerres entre la France et l’Allemagne, reçoit le prix Décembre. L’Amant des morts a quant a lui reçu le Prix de l’Estuaire en 2009, ainsi que le prix Thyde Monnider de la SGDL en 2008.

En novembre 2012, son roman Les Œuvres de miséricorde, qui questionne l’héritage des guerres entre la France et l’Allemagne, reçoit le prix Décembre. L’Amant des morts a quant a lui reçu le Prix de l’Estuaire en 2009, ainsi que le prix Thyde Monnider de la SGDL en 2008.

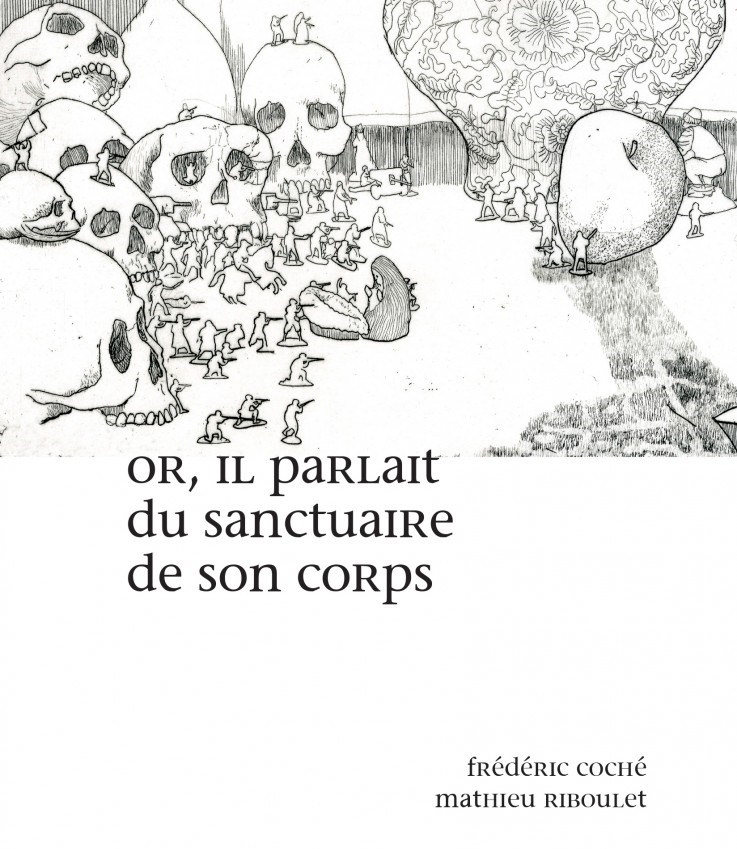

Son dernier roman, Or, il parlait du sanctuaire de son corps est paru en mars 2016 aux éditions Les Inaperçus.

*

*

*

Entre les lisières du corps, les histoires

Mathieu Riboulet est un écrivain du corps. Penser le charnel, le décrire, l’esquisser, mais aussi le saisir tel qu’il nous est imposé dans son rapport à l’histoire et au politique, face aux épreuves endurées tout autant qu’aux désirs éprouvés. Voilà ce que nous propose, à travers ces récits, Mathieu Riboulet, qui est revenu, pour nous, sur l’écriture de ces bouquins.

Mais avant d’entamer la rencontre avec l’auteur, jetons nous dans leur résumé.

Lisières du corps :

Six textes brefs, en forme de portrait, de rêverie, de peinture, tentent de saisir au plus près du geste, de l’intention, de la peau et des os, comment le corps se courbe, s’offre ou se dérobe, dans le clair-obscur du désir, le flou du rêve, la franchise du sexe, le mystère de la représentation, l’opacité de l’art, le calme de la mort.

Six apparitions, six vacillements au bord des êtres, six disparitions. Et le secours des mots.

Entre les deux il n’y a rien :

À l’orée des années soixante-dix, à Paris, à Rome, à Berlin, les mouvements de contestation nés dans le sillage des manifestations étudiantes de 68 se posent tous peu ou prou en même temps la question du recours à la lutte armée et du passage à la clandestinité. S’ils y répondent par la négative en France, ce n’est pas le cas en Allemagne ni en Italie, mais pour les trois pays s’ouvre une décennie de violence politique ouverte ou larvée qui laissera sur le carreau des dizaines et des dizaines de morts, sans compter ceux qui, restés vivants mais devenus fantômes, s’en sont allés peupler les années quatre-vingt de leurs regrets, leurs dépressions ou leur cynisme.

Témoin de cette décennie de rage, d’espoir et de verbe haut, le narrateur s’éveille au désir et à la conscience politique, qui sont tout un, mais quand son tour viendra d’entrer dans le grand jeu du monde, l’espoir de ses aînés se sera fracassé sur les murs de la répression ou dans des impasses meurtrières. Il aura pourtant eu, dans un bref entretemps, loisir de s’adonner aux très profonds bonheurs comme aux grandes détresses de la politique et du corps aux côtés de tous ceux qui, de Berlin à Bologne, de Billancourt à Rome, de Stammheim à Paris, tentèrent de combattre les forces mortifères qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’attachèrent à faire de l’Europe le continent à bout de souffle où nous vivons encore.

La rencontre a cette fois-ci été menée par Thomas, libraire à Ombres Blanches.

.

Conversation avec Mathieu Riboulet

Sommaire

*

Entretien

Thomas — Peux-tu nous parler de ton choix et ton engagement esthétique dans l’écriture ?

Mathieu Riboulet — C’est assez vaste ! (Rires) Et c’est assez compliqué pour moi de répondre parce qu’une bonne part de ce travail se fait sans être réellement formulée. D’autre part, même si je suis toujours derrière les livres, chaque livre a sa propre économie et ses propres conditions de productions, sa propre langue, son propre rythme. La seule chose dont je peux dire que je sois sûr et qui soit consciente, délibérée et à l’œuvre depuis que j’ai commencé à écrire, c’est que, lorsque j’aborde un sujet que je décide de traiter, j’essaie toujours de mettre à son service tous les moyens dont je dispose. J’essaie d’être au plus haut niveau, non pas un niveau de langue en soi, mais au plus haut niveau que je puisse atteindre. C’est aussi la raison pour laquelle, quand je commence un livre, j’essaie de partir de là où je suis arrivé avec le précédent. C’est en tout cas comme ça que je le formule. C’est-à-dire, non pas sur le plan des thématiques, mais sur le plan de ce travail de la langue.

Je ne saurais pas le dire autrement ni le formuler avec beaucoup de détail ou d’exemples. Simplement, je sais qu’il faut absolument que j’y mette tous mes moyens. C’est le seul impératif. De préférence, il faut que je me surprenne moi-même à me dire : « Tiens, ça je ne savais pas que je pouvais le faire. »

C’est la volonté de ne pas refaire ce qu’on a déjà fait. Même si c’est compliqué. Les choses que l’on se découvre pouvoir faire, cela devient très tentant de les refaire, de les utiliser à nouveau. Je pense qu’il faut se garder de ça, sans non plus ce l’interdire, ce serait absurde. On risquerait de tomber dans une facilité mécanique, de devenir complaisant. Or ce n’est pas du tout le but. Il faut reprendre tout ce qui a déjà été assemblé et remettre l’ensemble du texte en jeu.

Ensuite, l’élaboration du texte, on est dans ce que j’évoquais tout à l’heure. Chaque texte a sa propre production. Je peux éventuellement prendre deux exemples. Entre Les œuvres de miséricordes et Entre les deux il n’y a rien, bien sûr les sujets sont différents, mais les conditions d’élaborations des deux livres n’ont rien avoir, donc l’élaboration du texte, donc l’élaboration de la phrase en ressortent très différents. Les œuvres de miséricordes est un livre que j’ai mis un temps infini à écrire. Je ne le dis pas du tout pour l’anecdote, mais parce que c’est ma façon à moi de l’exprimer ! Il m’est arrivé une fois d’avoir à le dire comme ça : « La seule chose qui soit vraiment tangible, c’est que les œuvres de miséricordes m’ont couté 5 kilos. » Voilà.

Ça a l’air d’une anecdote mais ce n’en est pas une. Le corps est mis à contribution, aussi largement et aussi rudement que l’esprit. J’avançais dans une matière dont je découvrais à la foi l’ampleur et le potentiel de violence et cette question que j’abordais frontalement pour la première fois, en particulier sous ses aspects historiques, c’est elle qui m’a le plus couté. Bien évidemment derrière la question de la violence historique, la violence individuelle se profile et il y avait, au moment où je l’écrivais, ma propre violence. Pour des tas de raisons, on a tous un rapport différent à cela, je n’y allais pas de gaité de cœur. En même temps je ne pouvais pas faire autrement. J’ai avancé dans le texte très lentement, pas péniblement attention. Ça c’est fait dans une espèce de mélange de très grande tension et de très grand bonheur.

Pour Entre les deux il n’y a rien, c’est exactement l’inverse. C’est le livre qui m’a demandé sans doute l’élaboration la plus longue, mais elle a précédé l’écriture tandis que l’élaboration des Œuvres de miséricordes a été simultanée à l’écriture. D’une certaine manière, c’est un livre qui énonce les conditions de sa propre fabrication, ce qui n’est pas du tout le cas d’Entre les deux il n’y a rien que j’ai élaboré très en amont, au-dessus de moi, dans l’informulé. Et puis après un certain nombre de tentatives d’écriture, comme on fait ses gammes, pour aborder la matière. Tous ces essais, je savais très bien que ça ne valait pas un clou, mais il fallait que je les fasse. Ce qui ne m’était jamais arrivé jusqu’à présent.

Quand ce travail là a été fait, je me suis dit : « La seule chose qu’il faut que tu fasses maintenant, c’est d’aller là où tu sais très bien depuis le début qu’il faut que tu ailles, la place qu’il faut que tu occupes. » Une fois rendu à cette évidence, le livre a déboulé à une vitesse ahurissante et tel quel.

On a l’impression que le narrateur marche sur un fil entre son identité de sujet, mais aussi qu’il s’émancipe et qu’il se crée, qu’il est fiction de lui-même. La limite de la nature même de la subjectivité et du narrateur pose des questions extrêmement intéressantes. Pourrais-tu parler de ce récit narratif qui se compose par des déplacements. Car il y a dans tes romans une démarche qui est toujours présente : c’est ce déplacement vers l’autre, vers quelque chose. Que ce soit des déplacements géographiques ou vers le corps ouvrier, vers une mémoire un peu perdue. As-tu laissé les souvenirs du narrateur libres de choisir l’ordonnancement du livre ou as-tu travaillé cette mémoire par un travail de montage ?

Ça va peut-être être un peu long. Il y a beaucoup de choses et en même temps elles sont étroitement mêlées. Pour revenir sur cette histoire de place, c’est un peu une généralité, la question de la place qu’on occupe, si l’on choisit d’être soi-même, écrivain par rapport au sujet qu’on va traiter et la distance qu’on va choisir de mettre, ou de ne pas mettre entre soi, et celui à qui on va déléguer le pouvoir d’être soi dans le texte, ça, c’est une question absolument primordiale. Si cette question-là n’est pas correctement réglée avant de commencer le travail, on peut écrire trois volumes de 500 pages ça sera bon pour la poubelle. Et parfois c’est publié et ça se voit. Quand on voit un récit prit en charger pas un « il » derrière lequel il y a tellement évidemment un « je », on se demande quel est l’intérêt.

C’est pour ça que je savais très bien que j’allais y passer du temps. Je savais très bien comment il fallait que je règle cette question, en me mettant moi-même au milieu de l’entre-deux, mais j’ai eu besoin de passer par des gammes très impersonnelles façon roman historique. Comme je l’ai dit tout à l’heure ça ne valait pas un clou. Pour la première fois, ça ne mettait jamais arrivé avant, j’avais fait un gros travail de documentation historique sur cette période traitée. J’ai beau l’avoir un peu vécue de biais, je l’ai surtout vécue en France, mais ni en Allemagne ni en Italie, j’avais besoin de me rafraîchir la mémoire sur un certain nombre de choses et d’en apprendre beaucoup sur d’autres sur d’autres points. Méthodologiquement, je ne savais pas faire. Comment est-ce qu’on réintroduit dans un texte de fiction une documentation qu’on a engrangée préalablement ? Et comment on la retranscrit pour qu’elle n’ait pas l’air d’une récitation ? Ce qui est le danger numéro un.

Moi, sujet écrivant en 2014, il fallait que je me remette à l’aplomb de celui que j’ai été en 1972, en 1977, 1978 et en 1989, qui sont grosso modo les dates autour desquelles s’organise le récit. C’était un premier axe de narration et de chronologie, un axe vertical. Moi au milieu de tout ça avec ma chronologie personnage avec le petit écart, ou la petite jonction, qu’elle effectue en permanence avec la chronologie officielle, historique.

On peut prendre l’image de l’ascenseur. Au gré des besoins du récit, je passe de 1972 à 78, à 77, à 89, sans jamais perdre de vu que tout ça est écrit en 2014 et que je suis le même. Et en même temps, à chaque date, je suis absolument un autre. Celui que j’étais en 72 n’est pas celui que j’étais en 74, etc. Aucun de tous ceux que je convoque n’est celui que je suis en 2014.

C’est important : on est dans les enjeux premiers et constitutifs du travail de l’écriture. Mon problème c’était d’aborder l’histoire italienne et allemande et de savoir comment j’allais la raconter. Qu’est-ce que je raconte ? Et où est-ce que je me mets moi puisque je ne peux pas faire l’exercice que je fais avec la France ? C’est aussi l’immense bonheur et l’immense liberté du travail de l’écriture. Je passe par le biais de personnages qui me permettent d’avoir accès à ces deux histoires là. Ces personnages sont bien sûr hautement incarnés, je passe à travers des corps. D’abord des corps aimés, puisque ce sont des corps d’amants : l’un me donne accès à une partie de moi-même puisqu’il est également français, mais aussi via son frère, ancré dans une partie de l’histoire allemande, et l’autre est un amant italien.

Ça ouvre les portes de la fiction et du récit historique.

L’image première de l’ascenseur chronologique, je le retrouve par l’intermédiaire de ces personnages pour aborder l’histoire sur le terrain italien et allemand.

À cette première construction verticale se superpose une construction horizontale où je suis en communication via ces deux personnages avec l’histoire allemande et avec l’histoire italienne. Par cette façon de déléguer au récit et aux corps la prise en charge de la documentation, je me réapproprie toute cette histoire-là. Je peux alors écrire un je puis un nous. C’est-à-dire une prise de parole qui d’individuelle devient collective, aussi bien italienne et allemande que française.

C’est une construction narrative passionnante qui fait toute la richesse de ce livre. Mais comment peut-on écrire l’histoire sur un mode narratif non romanesque sans trahir ni transformer les évènements de cette chronologie officielle ?

Ce que je viens d’exposer sur le dispositif narratif répond quand même assez largement à cette question. Au fond, le travail de documentation n’importe qui peut faire ça. Ouvrir des livres, prendre des notes… Après, c’est vraiment la place qu’on a choisi d’occuper qui permet d’en rendre compte.

Le deuxième moyen qui a été le mien, c’est celui du rythme. C’est une question purement technique. J’ai compris très rapidement en commençant le livre quel serait son rythme, beaucoup de choses s’éclairent dans les premières semaines de travail et après ces errements, c’est l’une des choses que j’ai acquises tout de suite. Ma découverte a été de déceler en moi une espèce de colère très forte, mais très joyeuse, pas du tout délétère, qui empoisonne et qui vient détruire les choses, au contraire. Une espèce d’orage porteur, positif. L’écriture de cette colère il a fallu qu’elle soit à l’image de la colère en question. Il a fallu que ce soit un flux, un courant qui pulse en permanence dans le livre et que jamais ne s’arrête parce qu’il fallait à la foi prendre en charge la colère de ces années-là et de leurs acteurs, et puis il fallait creuser dans cette exploration de l’entre-deux de la colère d’aujourd’hui.

Je pense que le travail d’écriture de l’histoire se fait là. Il se fait dans le rapport à réactiver et retisser, presque à chaque phrase, la matière qu’on traite et le moment où on la traite, c’est-à-dire quarante ans plus tard.

Le meurtre de Pasolini est l’une des charnières des années 70 et aussi de l’itinéraire de ce narrateur. Pasolini pense un rapport entre le pouvoir politique et les contrepouvoirs dans L’image des lucioles, entre les puissantes lumières des pouvoirs et la lueur plus faible des contrepouvoirs. En 1975 il écrit un texte sur la disparition des lucioles dans lequel il se met à douter de la survie des poches de résistance.

Le meurtre de Pasolini est l’une des charnières des années 70 et aussi de l’itinéraire de ce narrateur. Pasolini pense un rapport entre le pouvoir politique et les contrepouvoirs dans L’image des lucioles, entre les puissantes lumières des pouvoirs et la lueur plus faible des contrepouvoirs. En 1975 il écrit un texte sur la disparition des lucioles dans lequel il se met à douter de la survie des poches de résistance.

En novembre 1975, le narrateur est entre sa 15e et 16e année, son engagement politique et homosexuel, au moment de la lutte révolutionnaire est presque plié. Il arrive un peu en retard dans cet entre-deux et dans cet entre-temps.

Avez-vous pensé ce livre comme une adresse aux morts ou comme une interrogation aux vivants ? À l’image de Prendre dates, de Patrick Boucheron et de vous-même.

Les deux à la foi. Les livres sont très fréquemment des monuments aux morts, mais pour que ce soit des monuments aux morts qui tiennent la route, qui veuillent dire quelque chose, qu’ils ne soient pas juste des tombeaux froids, des constructions mémorielles vides, il faut que cela parle des vivants et aux vivants. C’est indispensable. Il s’agit d’aller mettre des mots là où il y a du silence, de l’oubli, de la censure. En tout cas en ce qui concerne ces années 70, tous les gens qui ont laissé leur vie sur le carreau des villes d’Europe, il n’en est jamais question nulle part. Ce n’est même pas une question de rendre justice, c’est simplement dire qu’ils ont été, qu’ils ont existé, comment ils sont morts, à quel moment, pourquoi ? Simplement parce que la littérature sert à cela.

Pour que ce ne soit pas juste une liste désincarnée comme celles qu’on peut parfois lire, il faut que ces noms, ces prénoms, ces dates, ces motifs d’assassinats fassent sens pour aujourd’hui, que l’on comprenne ce qui s’est joué à ces moments-là, de quelles façons est-ce que ça peut encore résonner aujourd’hui et quel intérêt on aurait à se rendre de nouveau détenteur, possesseur, de la mémoire de ces années-là. Pas du tout par révérences. Il s’est joué des choses qui me semblent rudement importantes, pour lesquelles des gens sont morts, ce qui n’est pas rien. Si on réinscrit leur nom, si on réinscrit les dates de leurs morts, si on réinscrit pourquoi ils sont morts, on les a présents à l’esprit et on comprend comment cela peut s’organiser avec aujourd’hui.

La littérature, elle est là pour ça, me semble-t-il. Pas que pour ça, évidemment. Mais en partie. Il y a un courant de la littérature qui remplit vraiment cette tâche là, de nous remettre en contact avec ces morts, comme un chirurgien qui remet des terminaisons nerveuses en contact. C’est de cet ordre-là. C’est sensitif, ce n’est pas seulement intellectuel. C’est une chose qui s’incarne, puisqu’encore une fois… il y a mort d’homme.

Le prolongement sur Prendre dates, il est évident. La nécessité de me mettre à écrire ce texte avec Patrick Boucheron s’est imposée suite aux évènements du mois de janvier. Je sortais à peine de la rédaction d’Entre les deux il n’y a rien, et il arrive que l’on soit saisit par les raccourcie de l’histoire… qui fait que l’on trouve de façon macabre confirmation d’hypothèses qu’on fait… qu’il faut raccorder des terminaisons nerveuses.

L’exercice est éminemment différent et je ne m’y suis pas risqué sans hésitation, évidemment… Écrire sur quelque chose qui vient d’arriver, ce n’est pas du tout la même chose qu’écrire sur ce qu’il s’est produit il y a quarante ans. Tout le travail de l’écriture consiste à remettre des mots et à réorganiser, sans jamais perdre de vu ce que les quarante ans écoulés ont apportés de lumière et construit le récit. Avec Prendre dates, l’écueil, c’était d’écrire sur l’immédiat.

Dès le départ on s’est dit avec Patrick qu’il était hors de question pour nous de livrer une analyse, de donner une leçon, comme si on avait compris ce qu’il s’était passé. Il s’agissait de consigner, après coup, mais sans laisser passer trop de temps, car le récit de l’évènement est amené à couvrir l’évènement et qu’ensuite, même si on veut le reprendre un an ou deux ans après, c’est difficile déjà de faire le tri entre l’évènement et le récit et les récits qui en ont été fait.

C’est pour cela qu’on l’a appelé Prendre dates. Ce qu’on fait d’habitude — Patrick Boucheron dans le très apostérioris de l’histoire, puisqu’il est médiéviste, et moi dans l’apostériori des quarante ans qu’il y a dans la matière d’Entre les deux il n’y a rien, par exemple — là on va le faire pour tout de suite. On ne va tirer aucune conclusion, on va juste consigner les faits que l’évènement a eus sur nos consciences, sur notre perception des choses. Et puis c’est tout. Et soit c’est un coup pour rien, ça ne sert à personne, soit au contraire ça servira, dans les mois, dans les années qui viennent, peut-être… ayons prétention.

En tout cas je me dis que si dans dix ans on veut essayer de retrouver un tout petit peu de l’état d’esprit qui nous a traversé, et bien c’est fait. Après, d’autres pourront s’en emparer pour faire autre chose. Faire de l’histoire, un récit…

Ce sont deux exercices différents mais qui sont très profondément proches. Ils sont cousins.

Discussion avec le public

Louis-Alexandre Borrel, étudiant en master métiers de l’écriture à l’université de Toulouse-Jean Jaurès — La citation d’Hölderlin que vous mettez au début de votre ouvrage Un sentiment océanique dit : « Le langage a été donné à l’homme afin qu’il témoigne avoir hérité ce qu’il est. » Ne pas faire du passé un point, mais justement garder sa puissance sur l’énergie vivace et plénière pour, dans le présent, lui redonner du sens.

Pasolini quant à lui, a réalisé la « Trilogie de la vie » qu’il abjure à la fin de la sienne, car ce qu’il considérait comme étant un processus possible de libération par le corps était, semble-t-il, déjà pris dans du politique.

Est-ce qu’il y a toujours cette possibilité-là, de rejoindre les corps ?

Je pense qu’il y a toujours une possibilité, bien sûr.

Je pense qu’il y a toujours une possibilité, bien sûr.

Sinon je ne serais pas là et puis je n’écrirais pas de livres. Pour qu’elle revienne, d’une certaine manière, à notre conscience presque sensitive, il faut déconstruire beaucoup de choses qui ont été bâties par les quarante dernières années et par l’aspect de la société de consommation.

Cette déconstruction (je ne sais pas si le mot est très bien choisi) passe plutôt par recréer des liens, et non pas recréer du lien. Ce qui n’est pas du tout la même chose. Par exemple, sur cette question de la sexualité et de la politique était une question centrale des années 70, dont ce sont emparés de très nombreux artistes, écrivains, cinéastes, etc., cette jonction n’est absolument plus faite nulle part, puisque la sexualité n’a pas été évacuée ni mise de côté, elle a même plutôt été exhibée, mais dans le sens marchand, du narcissisme, dans le sens de la glorification d’une espèce d’image complètement invraisemblable qui a comme fonction première de nous tourner, à mon avis, beaucoup plus vers nous même que vers l’autre. Si on essaie de remettre un peu de sens politique dans la sexualité, ne serait-ce que cette simple possibilité qui, chez beaucoup n’est même pas envisagée… mais déjà faut-il l’envisager.

J’ai eu quelques débats autour du livre et j’ai l’exemple d’une jeune interlocutrice de 22 ou 23 ans qui me disait : « Ça m’intéresse beaucoup, mais je ne m’imaginais même pas que cela pouvait être possible et que cela avait été central pour tout un tas de personnes. » Il n’y a pas un travail d’invention en particulier à faire, il y a un travail de déblayage de tout ce qui a occulté l’ensemble de ces questions. Il y en a beaucoup d’autres, moi c’est celles-là qui m’intéressent plus particulièrement donc évidemment j’en fais état plus volontiers.

Mais il ne faut cesser de remettre ces questions sur le tapis et toute occasion de redire à quel point c’est important et à quel point il faut y réfléchir ensemble. Si on remet cette question-là au centre, peut-être que quelque chose de notre rapport à l’autre se modifiera. La question du rapport à l’autre étant légèrement centrale en ce moment.

Je pense que c’est toujours possible. J’écris parce que je pense que les choses sont toujours possibles. Sinon je me serais tiré une balle dans la tête depuis longtemps.

Public — On a l’impression que ce qui constitue l’essentiel de votre vie, en tant que personne et en tant qu’écrivain, est toujours en écho avec ce qui se passe aujourd’hui, qu’il y a une altérité fondamentale qui fonde votre écriture qui fait que lorsqu’on est dans cet entre-deux, on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Le destin de l’écrivain appelle le destin du lecteur. Mais dire « entre les deux il n’y a rien » focalise notre attention sur l’entre-deux, qui est votre écriture. Pourriez-vous revenir sur ce courant d’écriture qui témoigne sans alourdir ni donner de leçon et qui permet à tout esprit de reprendre source pour rebondir ?

C’est parce que je suis lecteur avant d’être écrivain. Je sais très bien que 50 % du travail du livre, c’est le lecteur qui le fait parce que je ne cesse de lire et que ça me passionne. Les deux exercices sont intimement liés. Comme je l’ai déjà dit un peu plutôt, c’est lié à la définition de la place qu’on décide d’occuper. Il faut évidemment que cette place soit juste par rapport à soi-même, qu’on n’ait pas le sentiment de se mentir ou d’être dans un dispositif de tricherie, mais c’est aussi la condition pour que le lecteur trouve sa place. Mon désire c’est de faire en sorte que le livre soit le plus ouvert possible pour que d’innombrables lectures soient possibles, variant d’un individu à l’autre, et que jamais aucun lecteur ne trouve porte close.

Ulrike Meinhof, combattantes du groupe Fraction armée rouge

J’aime beaucoup votre remarque sur le fait que dans le « entre les deux il n’y a rien » on est évidemment attiré par l’entre-deux. C’est aussi pour ça que j’ai choisi ce titre qui est au départ la dernière partie d’une citation attribuée à Ulrike Meinhof, qui est donnée en entier de livre, qui dit : « On fait partie soit du problème soit de la solution, entre les deux il n’y a rien. » Cette phrase me semblait condensée dans une formule très forte. Toute la dimension tragique de l’itinéraire politique de ces gens des années 70, le fait de s’être senti très rapidement et inéluctablement coincé y était résumé. Ça me semblait cohérent et pertinent de prendre une phrase d’un acteur de cette période-là qui dise vraiment dans la langue ce sentiment. Je suis tout à fait ignare en allemand mais je sais que ce n’est pas dû à la traduction, l’impasse et la façon de ramasser toute la trajectoire dans une formule est également valable en allemand.

Le livre ne cesse de creuser l’entre les deux et toute la façon dont, si certains y ont laissé leur vie, d’autre, parce qu’il ne faut pas non plus noircir le tableau plus qu’il ne le faut, d’autres ont réussi à passer entre les deux et ont tenté des choses pour les transformer dans les années qui ont suivies. Il ne faut pas non plus être dans une sorte de déploration. En même temps, je mets l’accent dessus parce que c’est le sujet du livre. Je ne fais qu’ébaucher et donner quelques petites pistes sur ce qui a commencé à se dessiner à la fin des années 70 dans des directions assez diverses sur le devenir des gens qui ont fait ces années-là.

En vous écoutant parler, je me pose une question… Entre les deux il n’y a rien. Est-ce que ça ne serait pas la question du réel ? (ndlr : « Écrire le réel » était le thème du Banquet littéraire de Lagrasse, à l’Automne 2015, auquel Mathieu Riboulet était invité.)

Ce rien ne serait-il pas le nom du réel ? Votre langue n’est-elle pas une façon de rendre vivant pour contrer ce réel, cet impossible ?

Oui, oui bien sûr. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le travail de la langue est pour moi le seul moyen, non seulement d’essayer de comprendre ce qu’il se passe, mais surtout de faire surgir le réel. Ce surgissement est toujours une surprise. Parfois c’est un accident. Une grande part du travail est précisément de réussir à attraper ces surgissements-là. Non pas pour les figer, bien sûr, mais pour en prendre compte.

Ça ne peut pas se nommer. C’est totalement innommable. Mais c’est désignable, comme un contour. Sans doute que cette histoire du surgissement est liée au plaisir de l’écriture. L’espèce de joie très profonde qu’il y a à écrire. Je dis que j’y laisse des kilos, c’est vrai, mais ce qui est absolument fondamental c’est quand même la joie ! (Rires) C’est un moment de joie très intense. Elle se matérialise, sans doute, particulièrement dans ces moments là. D’un seul coup, quelque chose surgit.

Des fois cela s’incarne de façon très matérielle. L’esprit va beaucoup plus vite que les doigts sur le clavier ou le stylo sur le papier. Au début ça me frustrait terriblement. Parfois, le surgissement s’incarne dans une phrase admirable, parfaite. Qui se dévide d’un coup. Évidemment je n’ai pas le temps de la noter et je me retrouve au milieu du gué, planté et je me dis : « Bon… » C’est même assez souvent la phrase d’après ! Ce n’est même pas celle sur laquelle on travaille, c’est la phrase d’après qui se pointe. Ce serait trop simple. (Rires) J’essaie de la griffonner, comme ça je la renote ensuite, mais très souvent, je rate cette saisi parce que ça va trop vite. Parce que ce surgissement est trop rapide.

Au début cela me peinait considérablement et je me disais que je n’allais pas assez vite et en même temps, je me dis peut-être ça pour me consoler, mais je pense sincèrement qu’il y a aussi des vertus dans cette disparition quasi simultanée au surgissement. C’est la même chose qu’il y a dans le rêve qu’on saisit au réveil, qui se dissout presque tout de suite alors qu’on est persuadé qu’il va nous suivre toute la journée. Ce n’est pas grave. Je sais que ça a continué à cheminer et que ça ressortira sous une autre forme, et généralement meilleur.

Ça part, tant pis. Je ne cours plus derrière. Mais j’espère toujours au fond que ça va continuer ! Et il faut toujours renouveler les conditions propices au surgissement.

Sur ce saisissement de la réalité, nous n’avons pas encore parlé de Lisière du corps, le songe, la méditation, et les six portraits délicats et éphémères qui composent ce recueil.

À propos de ce saisissement de la réalité, pourriez-vous nous parler de Lisières du corps, qui me semble être tout à fait proche de cette thématique ?

L’aspect un peu particulier de l’exercice de Lisières du corps c’est que tous ces surgissements ont vraiment partie liée avec le regard. Au fond, c’est sans doute vrai pour tous les surgissements… en tout cas c’est très explicitement centré sur cette histoire du regard. C’est presque une tentative d’approcher ces moments où l’on sait que le langage n’est absolument pas opérant. L’idée même de la parole ou du récit est totalement absente.

C’est la force du regard. C’est ce qui fait que l’on est capté par une peinture, par une photo. Je ne vais pas faire le pédant, mais Barthes a magnifiquement décrit ça dans La chambre claire.

À propos du titre, pourquoi ce mot : lisière ? Ce mot désigne un trait, une périphérie, une courbe. Est-ce que ce contour du tableau qui se trouve dans les Œuvres de miséricordes, qui s’appelle l’Incrédulité de Saint Thomas, de Caravage en 1603, où Thomas met le doigt dans la plais du Christ, est-ce que cette plaie représente en elle-même une lisière ? Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur le sens de ce mot ?

La plaie du Christ incontestablement une lisière du corps, je n’y avais pas du tout pensé. C’est parfaitement exact. Lisière, c’est l’avantage de ce genre de très hauts mots qui ont plusieurs sens, est à entendre pour moi comme le point le plus avancé où je peux m’avancer avec l’écriture au bord du désire et au bord du corps de l’autre. L’étape suivante, je la connais, comme on connait l’étape suivante quand on se tient à la lisière d’une forêt. On sait que l’étape suivante est de rentrer ou de ne pas rentrer dans la forêt, pour y trouver… Dieu sait quoi.

La plaie du Christ incontestablement une lisière du corps, je n’y avais pas du tout pensé. C’est parfaitement exact. Lisière, c’est l’avantage de ce genre de très hauts mots qui ont plusieurs sens, est à entendre pour moi comme le point le plus avancé où je peux m’avancer avec l’écriture au bord du désire et au bord du corps de l’autre. L’étape suivante, je la connais, comme on connait l’étape suivante quand on se tient à la lisière d’une forêt. On sait que l’étape suivante est de rentrer ou de ne pas rentrer dans la forêt, pour y trouver… Dieu sait quoi.

Se tenir à la lisière du corps, c’est ça. J’essaie d’avancer le plus possible, peut-être que j’ai encore de la marge, je n’en sais rien. L’avenir me le dira. Ou pas ! L’étape suivante c’est en effet l’entrée dans le corps l’autre et pour y faire quoi ? C’est quelque chose dont j’ai déjà un tout petit peu parlé par allusion dans mes livres et je pense que c’est éventuellement un texte à venir.

La lisière désigne l’endroit où j’en suis maintenant.

Ça revient à ce que je disais initialement, quand je commence un nouveau texte, j’essaie toujours de repartir de l’endroit où m’a mené le précédent.

Le 09.10.2015, à la librairie Ombres Blanches.

Entre les deux il n’y a rien ~ Éditions Verdier

Collection jaune

ISBN 978-2-86432-803-2

144 pages

Prix public 14,00 €

Epub 8,99 €

*

Mathieu Riboulet

Mathieu RibouletLisières du corps ~ Éditions Verdier

Collection jaune

ISBN 978-2-86432-804-9

80 pages

Prix public 11,50 €

Epub 6,99 €