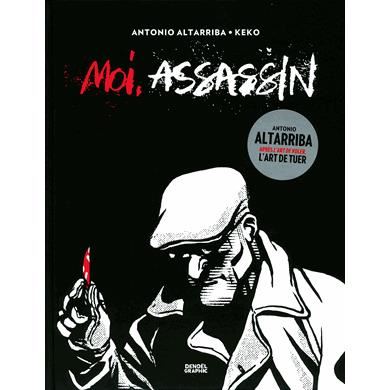

Le mardi 6 octobre 2015, la médiathèque du Grand M accueillait deux auteurs espagnols de bande dessinée, Antonio Altarriba et Keko, pour la promotion de leur dernier ouvrage : Moi, assassin.

Le mardi 6 octobre 2015, la médiathèque du Grand M accueillait deux auteurs espagnols de bande dessinée, Antonio Altarriba et Keko, pour la promotion de leur dernier ouvrage : Moi, assassin.

Tous deux étaient invités à discuter de leur œuvre dans le cadre du festival international des littératures policières de Toulouse. Ce fut pour eux l’occasion de revenir sur leur parcours et de nous parler du monde de la bande dessinée outre Pyrénées, encore amplement déconsidérée.

L’Art de tuer

Moi, assassin a reçu le Grand prix de la critique ACBD en 2015 (« l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée ») et faisait partie la même année de la sélection officielle du Fauve Polar d’Angoulême.

La BD, qui a reçu un accueil plus que favorable de la part du public et des critiques, aborde sur fond historique de nationalisme basque la question du meurtre. Qu’il serve une vengeance ou des revendications politiques et idéologiques : rien ne le justifie. Mais les auteurs posent ici la question de sa gratuité… transformant sa pratique en un véritable art de tuer.

Les auteurs

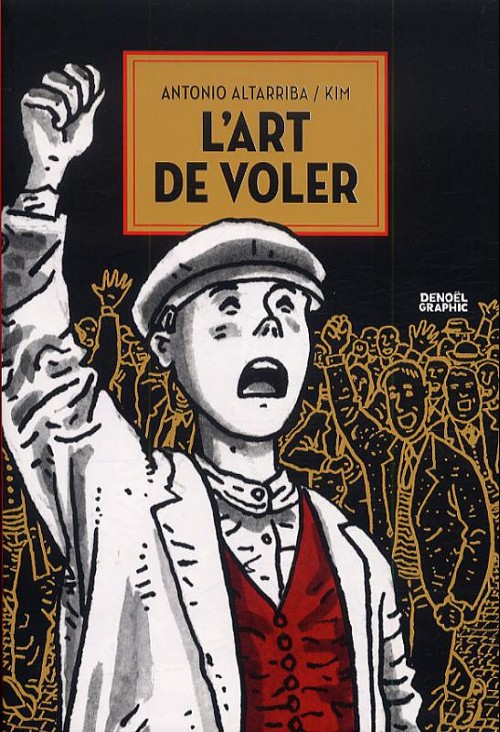

Antonio Altarriba endosse le rôle du scénariste. Essayiste,  romancier, critique, professeur de littérature française et scénariste pour la télé et la BD, il s’est fait connaitre en France par son roman graphique L’art de voler (El arte de volar), illustré par Kim, qui raconte la vie de son père dans l’Espagne en crise du XXe siècle. L’ouvrage avait déjà reçu en 2010 le Prix national de la bande dessinée pour sa qualité.

romancier, critique, professeur de littérature française et scénariste pour la télé et la BD, il s’est fait connaitre en France par son roman graphique L’art de voler (El arte de volar), illustré par Kim, qui raconte la vie de son père dans l’Espagne en crise du XXe siècle. L’ouvrage avait déjà reçu en 2010 le Prix national de la bande dessinée pour sa qualité.

*

Keko quant à lui s’occupe cette fois des illustrations. Scénariste et dessinateur, il publie d’abord des histoires courtes dans le magazine Madriz et publie un premier album très remarqué : La Isla de los perros (L’île aux chiens). Plusieurs albums, seul ou en collaboration, ont suivi dont les magnifiques Plein les yeux, reprenant l’imagerie des années 50′, et La Protectrice, un ouvrage sublime qui donne une suite à la Tour d’écrou d’Henry James.

~

Alexandra Carrasco s’est quant à elle occupée de la traduction française.

Portrait d’Antonio Altarriba et de Keko dessiné par ce dernier.

Mais avant d’aller plus loin, voici un petit résumé de l’ouvrage par l’éditeur.

Moi, assassin :

Enrique Rodríguez Ramírez est professeur d’Histoire de l’Art à l’université du Pays basque (où Altarriba a enseigné la littérature française). À 53 ans, il est à l’apogée de sa carrière. Sur le point de devenir le chef de son champ de recherches, en proie aux rivalités académiques, il dirige un groupe d’étude intitulé : «Chair souffrante, la représentation du supplice dans la peinture occidentale.» Bruegel, Grünewald, Goya, Rops, Dix, Grosz, Ensor, Munch, Bacon sont ses compagnons de rêverie et la matière de son travail. Mais sa vraie passion, dans laquelle il s’investit à plein, est plus radicale : l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts.

La conversation a été animée par Brice Torrecillas, auteur, professeur et écrivain journaliste, dans l’auditorium de la médiathèque du Grand M. Les réponses de Keko ont été traduites en direct par Antonio Altarriba, ici retranscrites en italique.

*

Conversation avec Antonio Altarriba et Keko

Sommaire

Entretien

Brice Torrecillas — Antonio Altaribba est né à Saragosse. C’est un essayiste, romancier, critique, scénariste de bande dessinée et de télévision, également ancien professeur de littérature française à l’université du Pays basque. Étant familier de la langue de Molière, il sera notre traducteur et nous permettra de dialoguer avec Keko.

En France, Antonio s’est d’abord fait connaitre par sa BD L’art de voler. Un roman graphique sur la vie de son père et qui a obtenu en 2010 le prix national de la bande dessinée. En 2015, encore un prix. Cette fois, pour l’album : Moi, assassin, illustré par Keko, et dont on va parler beaucoup plus largement. Les membres de l’ACBD lui ont accordé le Grand prix de la critique et ont voulu consacrer, je cite : « un roman graphique noir et rouge, un polar urbain amoral, qui brosse un portrait acide de l’Espagne contemporaine notamment confrontée à la question Basque et porte une réflexion brillante sur la représentation de la beauté du monde. » C’est un chef d’œuvre, tout simplement. Et je vous encourage vivement à le lire.

Par ailleurs, Keko qui nous vient de Madrid, a fait ses premières armes dans la revue de la movida espagnole Madriz ainsi que dans Métal Hurlant et se réclame de Will Eisner et d’Alberto Breccia. Alors, je vais me montrer inculte… Alberto Breccia, qui est-ce ?

Keko — Alberto Breccia est le maître de la bande dessinée argentine. C’est un très grand artiste.

Antonio Altarriba — Alberto Breccia est mort il y a déjà une vingtaine d’années, on a d’ailleurs récemment commémoré l’anniversaire de sa mort. C’est un Argentin qui est un grand maître du noir. Il a fait partie de tout ce mouvement du renouveau de la bande dessinée argentine d’où sont sortis Héctor Oesterheld, Hugo Pratt, Francisco Solano López. Tout ce groupe qui a fait l’âge d’or de la historieta argentine. (« Historieta » est le nom donné à la bande dessinée dans le monde hispanophone.)

J’en reviens à Keko, qui a publié en 1986 un premier album très remarqué, La Isla de los perros, L’île aux chiens. Ses multiples publications lui ont valu une série de prix majeurs en Espagne. En France, certains de ses livres nous sont parvenus, dont « Plein les yeux », et « La protectrice », qui est un curieux livre. Il s’agit d’un très beau livre dans lequel Keko s’est permis de poursuivre l’œuvre d’Henry James, en donnant une suite à la Tour d’écrou. C’est osé, mais cela en vaut la peine et on prend un réel plaisir à le lire.

Mais avant de poursuivre plus loin, ma première question sera un prolongement de ce qu’on se disait tous les deux. Nous parlions de la bande dessinée et vous me disiez qu’encore à l’heure actuelle en Espagne, même s’il y a eu de gros progrès, elle n’avait pas tout à fait ses lettres de noblesse. Elle est considérée comme moins noble que le roman.

Antonio Altarriba — Bien sûr, oui. Je vous donne un exemple : comme tu l’as expliqué, j’écris aussi des romans. Quand j’ai dit à mes amis, mes collègues écrivains que j’allais écrire l’histoire de mon père en bande dessinée, même ces gens-là, qui me connaissent et qui sont des gens cultivés, ils m’ont dit : « Non, écoute… Pas la vie de ton père ! »

Là, je crois qu’il y a dans cette expression pas la vie de ton père en bande dessinée un bon résumé de la situation. Cela veut dire « ton père mérite mieux. Pour les fictions, les aventures que tu fais, la bande dessinée convient mais pour quelque chose de sérieux, fait du roman. » Il est vrai que dernièrement le statut de la bande dessinée s’est amélioré. Mais ce n’est pas encore comme chez vous où elle est plus intégrée comme forme d’expression, mûre et riche.

Il y a encore quelques réticences malgré tout.

En Espagne, l’identification de la bande dessinée à une forme d’expression enfantine qui sert à transmettre des récits très simples de passions et d’aventure est encore très forte. Ces préjugés persistent encore pas mal, oui.

Avez-vous souffert de ces préjugés, Keko ?

Keko — Oui. J’en ai souffert dans ma famille pour commencer. Puis au lycée et dans le monde de la culture et de l’art. Malgré toutes ces réticences, j’ai décidé de travailler dans la bande dessinée, depuis toujours. Pas comme Antonio qui a fait d’abord deux romans avant de se dégrader en tombant dans la bande dessinée !

Antonio — Lui il est déjà résigné depuis longtemps !

Mais alors, Antonio, vous qui pouviez faire aussi bien un roman qu’une bande dessinée, pourquoi avez-vous choisi ce format ? De même pour l’art de voler, sur votre père ? Que répondiez-vous aux gens qui vous disaient : « Non, pas une bande dessinée pour ton père… »

Pour moi, je voyais très clairement que ça devait être une bande dessinée. La vie de mon père, je savais que d’une façon ou d’une autre c’était tout un siècle qui devait défiler comme une toile de fond, pour ainsi dire. Il est né en 1910 et est mort en 2001, c’est l’histoire d’un paysan, de quelqu’un qui n’a aucune volonté de représentation politique mais qui se trouve emporter par l’histoire d’un vingtième siècle tumultueux, il devait traverser des paysages, des endroits, des périodes.

Je pense que la capacité de la bande dessinée à représenter et à reconstruire un monde m’a convaincu, l’effet représentatif dans le sens étymologique du terme « faire présent », de l’absence ou du passé, est très forte. Dans une bande dessinée les objets, les vêtements, les armes, les expressions, les visages, tout à une concrétion que le roman n’atteint jamais. Je dirais que la bande dessinée n’a pas de capacité, si vous me permettez un terme professoral, elle n’a pas de capacité pronominale.

Dans un roman, l’écrivain peut présenter son personnage de façon plus ou moins détaillée. Mais à partir de ce moment, le personnage ne sera qu’un nom ou même un pronom. Un dessinateur de bande dessinée fait un personnage et le traine vignette après vignette avec tous ses traits. Il le diversifie uniquement par les spécificités du visage, de l’éclairage, du cadrage, etc. La reconstruction physique est présente. Il y a quelque chose de physique dans la représentation du monde dans le dessin.

Tu ne peux pas dire par exemple : deux personnages sont en train de fumer une cigarette. Ça ne peut pas être n’importe quelle cigarette. Mais si c’est mon père, dans les années 40, quel était le tabac que l’on fumait dans ces années-là ? C’était à rouler, les briquets n’étaient pas comme ceux d’aujourd’hui.

C’est une question proche du cinéma. L’avantage, c’est que c’est beaucoup plus économique en bande dessinée.

Tout ce monde historique, même l’évolution physique de mon père, qui se fait vieux au fur et à mesure de l’histoire, on voit comment il grandit, comment ses traits varient. Même les marques de la souffrance marquent des rides dans son visage. Cet effet de concrétion, de précision descriptive de la bande dessinée me paraissait très convenable pour L’Art de voler.

L’art de voler, Denoël graphic 2011. Antonio Altarriba / Kim

Et pour Moi, assassin ?

Pour celui-ci… il y a une question, je crois, qui a été décisive. Le personnage est un professeur d’histoire de l’art. La présence des tableaux, en fond de vignettes, des représentations picturales m’autorisait à pencher vers ce format. Naturellement la bande dessinée permet d’établir toute une série de jeu entre ce monde, qui est celui de la recherche du protagoniste : un monde pictural, plastique, artistique, sur la représentation de la douleur.

L’activité du protagoniste, qu’il veut artistique se situe en écho de toutes ses œuvres d’art qui transmettent cette violence, cette cruauté. Tout cela passe très bien visuellement, à travers les yeux. Décrire un Bruegel, un Munch, un Goya, un Paul Delvaux… il y a des citations picturales, c’est la première raison. Mais c’est surtout pour donner ces ambiances, ces atmosphères, ces densités de noir qui créent une atmosphère de malaise.

Keko, vous dites dans une interview que vous avez un style un peu malsain.

J’ai dit ça ? Je crois que mon style est avant tout classique, c’est un style noir et blanc qui fait beaucoup référence à des artistes comme Eisner, on en a déjà parlé. Mais je reconnais qu’il y a quelque chose de l’incontrôlable qui me fait introduire au-delà de mes influences dans mes dessins ce parfum, cet aspect malsain. C’est comme quelqu’un qui fait une paella et qui suit la recette à la lettre. Mais à la fin il y a un je ne sais quoi, c’est peut-être la façon de remuer ou un ingrédient mais il y a un goût bizarre.

C’est bon mais il y a une saveur particulière.

~

Alors, vous pouvez nous dire… l’assassin, dans la BD. Si vous sortez votre casquette Antonio, la ressemblance est frappante ! Pourquoi ?

Keko — Ça a commencé comme une plaisanterie. Je ne sais pas si finalement on a réussi ou non, car cela nous oblige à donner cette explication de façon permanente. Mais cela a commencé comme une blague. Quand Antonio m’a présenté les premiers documents qu’il m’a envoyés, avec le synopsis, le résumé, la trame du livre, la description des principaux personnages, la première chose que j’ai faite, comme tout début de travail en bande dessinée, ça a été de créer les personnages et de leur donner forme. Quels sont les traits des personnages, quels visages ont-ils ? J’ai fait plusieurs essais. Je me suis dit, c’est un professeur d’université au Pays basque, avec des lunettes… et au fur et à mesure que je concrétisais ce personnage, la tête d’Antonio me venait de plus en plus sous la plume, jusqu’à ce qu’il apparaisse complètement. Je lui ai envoyé ça pour plaisanter, ce n’était pas du tout sérieux. Je pensais qu’il allait me répondre : « Bien, c’est drôle ! Mais maintenant, fais-le sérieusement et cherche le personnage. » Mais il m’a répondu : « Ça me plait ! »

Antonio — Il ne pouvait pas imaginer que j’allais prêter mon visage chargé de bonté ! (Rires.)

Keko — Finalement je lui ai répondu : « Ça me plait moi aussi. »

Mais vous l’avez cherché aussi, Antonio. Le personnage vous ressemble, au-delà des traits, par le lieu où il enseigne, par le fait qu’il enseigne. Il y a de vous dedans. J’espère que vous ne tuez pas…

Antonio — Ah ça… ! (Rires) On parlait tout à l’heure de l’art de voler, après cet album je voulais faire quelque chose d’autre. C’est tellement éprouvant d’écrire une histoire proche de vous que je voulais partir vers la fiction et j’aime beaucoup le polar. J’avais déjà fait de courts récits policiers et je voulais en faire un grand.

Peu à peu des éléments autobiographiques se sont introduits. Je me suis rendu compte que je vivais dans un contexte où l’extrapolation que je voulais faire fonctionnait très bien. J’ai vécu pendant 30 ans, presque 40 ans, aux Pays basques sous le terrorisme de l’ETA. Je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas indépendantiste, je me suis manifesté comme tel et j’ai reçu des menaces donc je sais ce que c’est. Opposer un criminel, un assassin, qui se dit artiste et tue pour rien, contre tous ses assassins qui se sont trouvés une raison héroïque pour assassiner et qui font de leurs crimes un acte héroïque, pour certains, ça m’intéressait de voir ça. Quelle est la mentalité, quel est le ressort qui font que l’assassinat devienne un acte héroïque, nécessaire.

Ce mécanisme de justification de la mort est perpétuel et constant dans notre histoire et dans notre culture. La pulsion de tuer l’autre, c’est une constante de la civilisation et les excuses que nous nous donnons pour que les autres soient en accord avec, qu’on puisse assassiner non seulement en impunité mais aussi dans la gloire, la gratuité très cynique de mon personnage devait faire contrepoids à une violence apparemment juste ou au moins « justifiée » et surtout je voulais dénoncer cette violence qui se maquille, ce que j’appelle la violence de « cols blancs » qui passe par des traités qui ferment des frontières, des traités commerciaux qui font l’instabilité d’un pays pour le maintenir en guerre permanente afin d’obtenir des matières premières. Tout ça, qui se présente sous une forme correcte. Je me suis rendu compte qu’effectivement, j’étais dans un endroit propice à tous ces contrastes. Vitoria, le Pays basques, le monde universitaire qui se veut très correct, très aimable, mais qui est au fond très violent.

Est-ce que vous en profitez pour régler des comptes avec des anciens professeurs ?

Non. Je connais suffisamment l’université française, j’ai passé plusieurs périodes à enseigner en France, pour savoir que c’est assez similaire qu’en Espagne. Il n’y a pas d’esprit autocritique à l’intérieur de l’université et il y a beaucoup de rivalité. Dire « c’est un règlement de compte » c’est une façon d’annuler la critique que l’on fait. Bon, finalement… il se venge. C’est un récit, ce n’est pas la vérité. Et je peux vous assurer que j’exagère dans les assassinats, mais que dans le portrait de l’ambiance universitaire je reste plutôt à court…

Vous qui êtes scénariste, Keko, comment avez-vous réagi quand vous avez découvert le scénario d’Antonio ?

Keko — Antonio m’a téléphoné pour me dire qu’il avait une histoire en tête et qu’il n’y avait que moi pour la dessiner. La seule question que je me pose c’est : « que va vouloir de moi l’auteur de l’art de voler ? » On se connaissait très peu, nous nous étions seulement croisés dans plusieurs salons. Antonio connaissait bien mon œuvre, je connaissais la sienne mais je ne voyais pas comment les styles pouvaient se mélanger. Une histoire comme l’Art de voler ne se prête pas à un trait malsain. Donc au départ, j’étais un peu sur mes gardes.

Et quand Antonio m’a expliqué l’histoire, on a eu une première rencontre à Madrid, j’ai tout de suite compris.

L’histoire me plaisait et quand j’ai lu le scénario, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de coïncidence dans l’imaginaire de cette histoire et mon imaginaire. J’aime explorer le côté obscur qu’il y a toujours en nous et surtout derrière les gens apparemment respectables. Il y avait des éléments et des références esthétiques qui me parlaient énormément. Les tableaux que j’ai dû reproduire sont des tableaux que j’aime beaucoup, comme Valdés Leal qui est un peintre espagnol très peu connu à l’extérieur de l’Espagne et qui est pour moi une grande référence. C’est mon monde finalement.

J’ai même depuis très longtemps un tableau en face de moi derrière mon ordinateur, punaisé contre le mur, qui est un tableau de Valdés Leal qu’Antonio me demandait de reproduire, et il n’avait jamais visité ma maison ou mon atelier ! C’était réellement une coïncidence.

Le côté malsain dans lequel Keko s’est retrouvé, il est dû à une chose aussi il me semble, c’est que lorsqu’on suit le raisonnement de l’assassin, on serait presque d’accord avec lui. Il est d’une telle logique qu’on ne peut presque qu’acquiescer. Pourtant vous lui faites aussi dire des énormités.

Antonio — Toute l’histoire est appuyée par le monologue intérieur du personnage où il s’explique et il donne des justifications. C’est un effet que j’aime bien, ce n’est pas la première fois que je l’utilise. Je suppose que vous avez vu des films où lu des romans où le point de vue, si est bien géré, permet au lecteur de sympathiser avec le criminel. Et à un moment, malgré la cruauté, le côté inacceptable, tu n’as pas envie qu’il se fasse prendre, tu te retrouves à l’encourager. La pensée du personnage va très loin, mais sa base est indéniable.

Enrique Ramírez, votre personnage, fait des crimes artistiques, emblématiques. Il s’attaque aussi à des personnes qui ne méritent pas d’être tuées mais qui méritent d’être dénoncées. Il y a notamment un imitateur de Pollock (peintre américain de l’expressionnisme abstrait), un sous Pollock, et vous en profitez pour vous moquer de son art. Je me demandais jusqu’où vous le critiquiez. Est-ce que Pollock, vous le mettez dans le même sac ?

Non. Non non non.

Est-ce qu’il y a une critique de l’art moderne en général ou simplement de ses imitateurs ?

Oui. Je pense que le panorama de l’art contemporain est en ce moment très confus et on se retrouve parfois avec des propositions qui nous sont représentées comme artistiques, surtout dans le terrain des performances… qui n’ont rien de l’art.

Et je n’ai rien inventé, ils existent : ce sont des performances qu’ils présentent en public, en Espagne, en France, etc. Il y a eu une coïncidence, Yoko ono par exemple, qui est une performeuse très connue dans le monde entier. Pendant l’écriture du scénario, elle présentait une exposition au Guggenheim de Bilbao. J’ai appris qu’il y avait pour un groupe réduit d’invité une performance qui consistait à laisser tomber un vase de porcelaine, précieux, et qui allait se casser en tout un tas de morceaux. Et les gens qui étaient invités allaient postuler, payer, pour acheter les morceaux. Je pourrais vous donner toute une liste de performance, c’est la moindre des choses que l’on puisse dire, qui laissent perplexes.

Pour lui qui se veut performeur, tous ces gens-là n’en sont pas. Créer en enlevant la vie c’est le comble de l’art. Il méprise tous ces performeurs et cela sert à donner tout un panorama de sujets à réflexions autour de l’art. Quelles sont les limites de l’art ? Qui institue l’art ? Qui décide le chef-d’œuvre ? Le musée ? Le public ? Ces questions sont sous-jacentes à l’intrigue de cette histoire.

Fait-il cela uniquement par amour de l’art ou parce qu’il est dans une période difficile de sa vie ? Après tout, il a des échecs amoureux, cela se passe mal à l’université… N’est-ce pas l’expression de sa souffrance aussi ?

Antonio — Oui. C’est ça. C’est déjà la lecture implicite. Je veux que le lecteur le remette en question. Son discours à lui c’est que pour que le crime soit artistique il faut qu’il soit gratuit, qu’il n’ait pas de raison de tuer. Vous avez toute une tradition dans votre littérature française sur cette question de l’acte gratuit : Gide, avec Les Caves du Vatican, ou d’autres auteurs. Jusqu’à quel point peut-on agir sans aucune motivation ? L’acte immotivé est-il possible ? Il est vrai que l’on peut remettre en question le discours que tient le protagoniste. En même temps, il continue à tuer sa carrière personnelle se dégrade très rapidement. Est-ce une forme de compensation de l’échec ?

C’est vous qui le savez ça !

Non. Il y a suffisamment de pistes pour ne pas croire tout ce qu’il dit. Mais l’interprétation est libre.

Que pensez-vous du personnage, Keko ? Vous êtes-vous attaché à lui ?

Keko — C’est la première fois qu’on me pose cette question, et j’avais peur qu’on me la pose un jour. C’est une question difficile. Malgré le fait que j’ai habillé ce personnage avec un côté intellectuel, très attrayant, ayant une vision et des connaissances sur l’art, on ne peut pas justifier quelqu’un qui tue. Mais il est indéniable que j’ai essayé de faire en sorte que le personnage soit attirant pour le public, qu’il soit plaisant. C’est la meilleure façon pour que le lecteur s’interroge sur les limites du mal.

Antonio — J’ajouterais. Une lecture plutôt superficielle pourrait penser que c’est une incitation à l’assassinat. C’est tout le contraire. C’est une dénonciation. Camus, toujours à la mode, disait dans la La Chute : « Plus je m’accuse et plus j’ai le droit de vous juger. » Si ce discours sur la méchanceté de la condition humaine venait à être dit par un homme apparemment saint, je ne sais pas si on le verrait de l’interprèterait de la même manière. La sensation de malaise que peut provoquer ce livre vient justement du fait que le lecteur peut malgré lui se reconnaitre dans l’histoire du monde raconté par Enrique, et dans les pulsions qu’il représente.

J’ai pensé que la meilleure façon de dénoncer le crime inadmissible.

Jamais la politique ni l’idéologie ne peut s’opposer à la nature et à la biologie. Au fond, je pense que c’est un livre moraliste.

Keko — Par ailleurs, dans Psychose d’Hitchcock, il y a ce moment ou Anthony Perkins est en train de se défaire de la voiture dans lequel se trouve le cadavre. La voiture s’enfonce, mais il y a un petit bout qui ne s’enfonce pas complètement et qui dépasse. Et alors là, c’est terrible : tout le public se dit « mais qu’elle s’enfonce ! » Hitchcock faisait toute une réflexion dessus. À ce moment le public est pour l’impunité du crime, car selon lui l’adhésion se fait d’après des choses bien finies. Que ce soit bien fait, bien couvert, là d’accord ! Dans ce sens, évidemment le personnage de Moi, assassin fait bien les choses.

C’est aussi un portrait de l’Espagne. Je cite votre personnage : « Le conseil de Castille-et-Léon m’avait confié l’expertise du fond du musée national de sculpture… C’est sans le doute le musée le plus souffrant du monde… Il exhibe l’imagerie religieuse du XVe au XVIIe siècle presque entièrement consacrée à la passion du Christ. L’Espagne est marquée par une culture de la faute, de la pénitence et du sacrifice rédempteur. C’est pourquoi, au lieu de refuser le châtiment, nous l’acceptons et même le sublimons. Nous sommes plus mystiques que rebelles… cela nous condamne à subir l’intégrisme, la dictature et la guerre civile. La contrepartie esthétique fait de nous des champions de l’art cruel. »

C’est le personnage qui parle ou c’est vous ?

Antonio — Je crois que je suis en bonne partie d’accord avec cet argument. Nous vivons à l’heure actuelle un moment, depuis le début de la crise, qui exigerait de nous une réaction plus forte, une forme de révolte. Quand on voit dans quelle mesure la politique du rajustement, de la dépossession, de la baisse de l’emploi, de démonter l’enseignement public, la santé publique, cela se produit presque sans qu’il y ait de réaction suffisamment puissante.

Il y a Podemos quand même…

On va voir. Podemos est apparu à la sortie du livre. C’est vrai que ça ouvre une nouvelle perspective. Si nous regardons ici, il y a des gens qui connaissent bien l’histoire de l’Espagne. C’est une histoire de guerre civile, pas seulement la dernière que nous avons eue. Il y en a eu tout le long du XIXe siècle. Et nous avons cette tradition « el cacique (1) », le gros propriétaire qui fait que nous continuons à avoir pour beaucoup ces attitudes du servant par rapport au seigneur. Je ne suis pas sûr que nous ayons acquis cette conscience du citoyen. L’héritage et le poids de la religion chrétienne ont été tellement fort que le sentiment de la faute, de la culpabilisation permanente fait de nous plus pénitents des révoltés. Vous n’avez qu’à voir la liste des mystiques espagnols, Santa Teresa, San Juan dela Cruz. Très doloriste.

Nous avons d’un côté la mystique et la picaresque. Je crois que ce sont les deux types d’attitudes vitales qui ont été à travers le siècle classique exportés à l’étranger comme modèle espagnol. Je ne sais pas si vous êtes d’accord ou non, on peut en discuter. Mais cela fait de nous un pays, manifestement, à améliorer.

Quel regard portez-vous sur les Catalans qui réclament leur indépendance ?

Par rapport à mon expérience de 40 ans aux Pays basques, je n’ai jamais été nationaliste, mais ces politiques suivant la rhétorique du nationaliste, du fait différentiel, je ne peux pas la supporter. Elle me semble même dangereuse. Je préfère que l’on fasse de la politique à partir de fait commun que de faits différentiels. Concrètement, dans le cas de la Catalogne quand ils mettent sous la table un discours d’un nationalisme magique à partir du moment où la Catalogne sera indépendante le bonheur viendra sur Terre. Certainement parce que nous serons entre Catalans et que nous serons libérés du joug espagnol.Cela implique d’abord que le mal n’existe pas chez nous, qu’il est réservé aux autres. Cet argument implique une certaine conscience de supériorité. Et tout cela ils le disent dans un complexe politique ou la politique catalane est aussi pourrie que la politique espagnole. Il n’y a pas de grande différence.

Quand on voit que (Jordi) Pujol, le grand leader du nationalisme catalan a sa fortune en Suisse ou en Andorre, on se demande qu’elle est la patrie de ce monsieur ! Réellement, je pense que dans tout ce mouvement d’indépendance, il y a deux nationalismes qui se sont affrontés et qui sont finalement gagnants. Le nationalisme espagnol, représenté par le parti populaire, et le nationalisme catalan par convergència y esquerra. Cela fait que dans une campagne politique, on parle nation, on parle problèmes horizontaux des territoires et l’on n’a jamais évoqué les problèmes verticaux d’inégalités, de corruption politique, de partages des ressources, etc. Tout le reste est oublié. Pour moi, c’est un débat pervers.

Pour aborder un point plus léger, Keko, d’où vient votre surnom ?

Keko — Ça vient du lycée. Je préfère laisser le mystère. Mais en réalité je m’appelle José Antonio.

Discussion avec le public

Public — Pourquoi ce choix de titre ?

Antonio — Pour moi ça a été assez évident, dès le début. Je vous le disais tout à l’heure, « plus je m’accuse plus je peux vous juger. » Finalement, il y a une revendication tout le long du livre, le protagoniste passe son temps à dire « je suis un assassin, et j’en suis fier. » Mais je dirais qu’il y a aussi pour moi une seconde lecture possible et que le lecteur en fermant le livre se dise : « Et moi, assassin ? » Surtout, il y a une chose simple. C’était le titre que je souhaitais et je pensais ne pas pouvoir l’utiliser car il allait être pris. Il y a déjà Moi vampire, moi robot (I, Robot) mais Moi, assassin était libre !

De qui est venue l’idée de la tache rouge que l’on voit tout au fil du livre ? Et le même album sans ce rouge, qu’est-ce que ça donne ?

Antonio — Ça ne marcherait pas je pense…

Keko — L’idée au début était de travailler dans un blanc et noir sans concession. Fortement marqué qui plus est. Mais au bout de quelques pages, notre éditeur français, les éditions Denoël, qui est celui qui a produit ce livre, Jean-Luc Fromental le directeur de la collection, nous a dit que c’était un peu trop noir et nous a demandé pourquoi nous ne mettrions pas un peu de couleur, un peu de rouge ? Il y a eu une bataille entre la maison d’édition et nous-mêmes mais nous avons fait la concession sur ce point. On s’est dit que le plus facile était de mettre du rouge pour le sang, mais on a voulu aller un peu plus loin et faire que le rouge devienne un élément significatif. Il y a quelques petites taches du rouge, presque inappréciables, qui sont attribuées à des objets qui ont un rôle inquiétant et qui ne sert qu’à l’esthétique. Le rouge qui intervient dans les vignettes a, d’une manière ou d’une autre, une fonction narrative.

Brice Torrecillas — L’analyse de Blanche Neige par exemple est superbe.

Public — Le personnage a un certain mal-être qu’on peut percevoir dans le dessin, on le voit évoluer physiquement. Comment avez-vous travaillé ces détails ?

Keko — Il y a trois niveaux dans l’histoire, qui reflètent la personnalité du protagoniste, en tant que professeur, comme assassin, et dans sa vie personnelle. Dans ses trois niveaux, il est traité différemment, que ce soit au niveau de la lumière, des traits, etc. Autant il peut se montrer comme un monstre ou un animal rapace, avec ce profil d’aigle presque. Par contre, ce même personnage, à des moments déterminés, il devient ridicule, pitoyable, mal rasé lorsque sa vie amoureuse va mal, il tente de s’excuser. Ce sont les différents niveaux que l’on joue, que l’on a dans nos vies. Tout ça peut cohabiter à l’intérieur d’un personnage, car nous avons plusieurs facettes à la fois.

Concernant le cheminement éditorial, l’œuvre a d’abord été publiée en France. Dans quelle langue avez-vous composé le manuscrit original ?

Antonio — L’original a été composé en espagnol. Mais nous travaillons pour Denoël. C’est une conséquence, peut-être un peu longue à expliquer, de la crise éditoriale en Espagne. J’ai eu une expérience avec L’Art de voler qui a été assez pénible du point de vue de la diffusion, du paiement, etc. Ils l’ont accepté, et ce sont eux qui ont les droits. Le texte a été très bien traduit par Alexandra Carrasco qui est chilienne. Et elle m’a envoyé au fur et à mesure la traduction.

Vous auriez très bien pu le traduire vous-même après tout ?

Oui, j’aurais pu. Mais je ne sais pas… revenir encore une fois sur le lieu du crime ne m’intéressait pas. Alexandra a fait une très belle traduction. Cela explique, pour vous dire, l’appauvrissement qui se produit en Espagne avec toute cette situation économique. Norma, qui est l’éditeur espagnol, a acheté les droits a Denoël pour publier en Espagne. Maintenant que le livre s’est vendu à d’autres pays, c’est Denoël qui gère tout cela.

Le 06.10.2015, à la médiathèque du Grand M.

.

~ Galerie ~

Antonio Altarriba y Keko

Moi, assassin ~ Éditions Denoël

ISBN : 9782207116883

134 pages

Prix public 19,90 euros

Note :

(1) En Espagne et en Amérique espagnole, notable local qui exerce un contrôle de fait sur la vie politique et sociale de son district, dictionnaire Larousse. (retour au texte)