Colloque international : une écriture nomade

Colloque international : une écriture nomade

Les 9, 10 et 12 octobre 2015, à Toulouse et Paris, s’est déroulée la première manifestation universitaire entièrement consacrée à Maylis de Kerangal.

Ce colloque nomade s’est penché sur l’œuvre de Maylis de Kerangal dans son entièreté et a examiné la place qu’occupe l’auteur dans le paysage littéraire con-temporain, s’intéressant aussi bien aux romans et nouvelles de l’auteur qu’à ses essais…

Il a été organisé par l’université Toulouse-Jean Jaurès et l’université Paris-Sorbonne, en collaboration avec la médiathèque José Cabanis.

Chacune des journées du colloque furent consacrées à un thème précis, Maylis de Kerangal dans le paysage littéraire contemporain (écrire le réel, l’espace, décrire) pour le vendredi 9 octobre ; Les pratiques stylistiques de Maylis de Kerangal pour le lundi 12 octobre.

Quant au samedi 10 octobre, journée qui nous intéresse, l’étude portait autour du Lyrisme, du temps et de l’espace en présence de l’auteur.

La rencontre s’est déroulée dans le grand auditorium de la médiathèque José Cabanis, que les étudiants du master métiers de l’écriture remercient pour les avoir accueillis. Ils remercient aussi la mairie de Toulouse et la Maison des écrivains et de la littérature pour cette collaboration avec l’université.

Le lyrisme, le temps et l’espace

La première partie cette rencontre a été animée par Mathilde Bonazzi (BTS Communication, Lycée Rive Gauche, Toulouse, membre associé de PLH/ELH), sur le lyrisme, et par Isabelle Serça (maître de conférences en stylistique française à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès), sur le temps et le rythme.

La deuxième partie de cette rencontre, autour de l’espace, a été consacrée à une table ronde avec Maylis de Kerangal, animée par des étudiants du master métiers de l’écriture de l’université Toulouse-Jean Jaurès.

Programme de la rencontre :

« Le lyrisme et le temps », Maylis de Kerangal, Mathilde Bonazzi et Isabelle Serça.

« L’espace », table ronde avec Maylis de Kerangal, animée par les étudiants du master métiers de l’écriture.*

Conversation avec Maylis de Kerangal — 1re partie

Le lyrisme et le temps

Sommaire

Entretien

Maylis de Kerangal © CC BY-SA 3.0 – 2014 C. Hélie Gallimard

Le lyrisme

Mathilde Bonazzi — Si vous avez déjà lu l’œuvre Maylis de Kerangal, vous savez que le lyrisme ne répond pas, dans ses livres, à sa définition habituelle puisque nous n’avons pas l’expression de sentiments exaltés par une première personne qui serait disposée à l’épanchement. Ce n’est pas de ça qu’il s’agit dans tes livres. On peut dire que c’est un lyrisme qui surgit à chaque page. Qui côtoie, assez mystérieusement, une précision documentaire caractéristique de tes textes.

Dans Réparer les vivants il est question, d’un côté, d’efficacité clinique d’une langue médicale, et de l’autre surgit une langue et ses possibles, qui s’élève en même temps que le geste collectif. En te lisant, on est porté dans un rythme singulier : celui de ta phrase, celui de ta voix qui porte le texte. Il me semble donc que le lyrisme a avoir avec le langage musical qui est contenu dans le terme même.

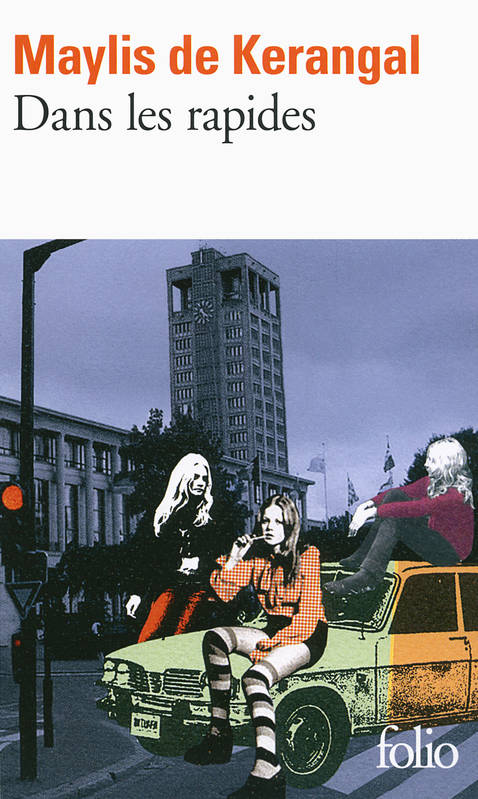

La musique est omniprésente dans tous tes textes. Dans le livre Dans les rapides, qui raconte l’histoire de trois jeunes femmes qui vivent au Havre, des lycéennes qui sont absolument fascinées par Blondie et très unies par autour de cette admiration pour l’album Parallel Lines. Jusqu’à ce qu’elles découvrent Kate Bush qui provoque un clivage terrible au sein du groupe. Puisque certaines apprécient l’énergie qui déboule d’une chanson de Blondie alors que les autres défendent « la bonne Kate Bush qui décrit des boucles invraisemblables, trace des arabesques vocales insensées en lignes qui bientôt se dilatent jusqu’à devenir l’espace même. »

On a l’impression que la musique habite tes livres. Dans Réparer les vivants il est question de Miles Davis, de Bashung, de ces morceaux de rocks bondissants dont on reprend en riant les mélodies. Il y a toute une discographie qui apparait. C’est particulièrement frappant dans Dans les Rapides : on a l’impression d’une énergie musicale qui déclenche le geste de l’écriture.

Maylis de Kerangal — La musique est omniprésente dans le livre — c’est vrai — sous un versant plutôt rock, une musique qui accompagnerait le débordement, la foule, l’animalité, l’aspect fébrile des temps de l’adolescence : cette espèce d’explosion, ce moment où l’on se rend compte qu’on a un corps et où l’on marche vers le désire.

C’est beaucoup moins de la « musique sacrée » ou ce qu’on appellerait de la « grande musique » ou de la musique de chant que des morceaux qui font intervenir des lignes de basses, des mélodies, mais aussi un rythme assez scandé et finalement assez simple. La musique elle intervient dans mon travail selon plusieurs modes : il y a la musique comme un motif, qui est cité et qui est exploré. Ça a fait l’objet d’un livre : Dans les rapides. Elle est à la fois le moteur et l’horizon du texte, d’une certaine manière il s’agit de faire carburer le livre grâce à la découverte et l’expérience que fait ce trio de jeunes filles du punk rock puis d’une pop sophistiquée. Mais elle intervient de manière beaucoup plus subliminale, comme une espèce d’emprunte qui s’étend dans tout mon travail.

C’est beaucoup moins de la « musique sacrée » ou ce qu’on appellerait de la « grande musique » ou de la musique de chant que des morceaux qui font intervenir des lignes de basses, des mélodies, mais aussi un rythme assez scandé et finalement assez simple. La musique elle intervient dans mon travail selon plusieurs modes : il y a la musique comme un motif, qui est cité et qui est exploré. Ça a fait l’objet d’un livre : Dans les rapides. Elle est à la fois le moteur et l’horizon du texte, d’une certaine manière il s’agit de faire carburer le livre grâce à la découverte et l’expérience que fait ce trio de jeunes filles du punk rock puis d’une pop sophistiquée. Mais elle intervient de manière beaucoup plus subliminale, comme une espèce d’emprunte qui s’étend dans tout mon travail.

De ce point de vue là je peux dire que j’écoute beaucoup de musique dans la pratique de l’écriture. L’écoute d’un morceau fait partie d’une espèce de temps de chauffe et de piétinement avant de rentrer dans l’écriture du texte qui souvent est y lié et convoque des morceaux de rock. Mais pas seulement, dans Réparer les vivants il y a une playlist qui visite aussi des chansons qui portent un texte plus poétique. Et puis il y a ces morceaux qui moi m’émerveillent et qui sont assez important dans ma vie : c’est la question du « tube ». Le tube planétaire. C’est un horizon assez désirable. L’idée qu’un espace-temps, celui de la musique et d’une voix qui se déroule, qui pourrait fusionner, unifier, incorporer des milliards de personnes. Je trouve ça extrêmement fascinant et assez troublant.

Dans mes livres, je passe aussi par des icônes : pour le coup souvent très commercial. Dans Corniche Kennedy, il y a la voix de fille gorgée de dollars, qui est celle de Beyonce, Rihanna dans Dans les rapides et dans Réparer les vivants. Je suis toujours extrêmement stupéfaite par ces phénomènes qui sont partagés par tous, qu’ils soient diffusés par les grands canaux du capitalisme, soit qu’ils manifestent quelque chose de beaucoup plus profond.

Ces chansons, ces playlists qui sont dans les livres, et ces morceaux qui interviennent à des moments assez précis, souvent pour faire dissoner un élément ou au contraire ça accompagne un geste. Ce sont des motifs, des matériaux, dont l’effet de traine — notamment auditif — peut venir se déposer sur la phrase. Dans le livre Dans les rapides, l’idée était que l’écriture catalyse totalement l’énergie et l’aspect bondissant d’un morceau de rock, avec les riffs, les guitares, le roulement de batterie, une frappe assez lourde. Le rock, c’est l’idée du collectif : une forme d’orchestre en réduction.

En même temps, même si ça intervient dans la pratique, je n’écoute pas de musique quand j’écris. Pour le coup c’est compliqué. La phrase est déjà assez sonore, ce serait compliqué de la trouver si elle se superpose à un morceau que je pourrais écouter. En revanche j’écoute beaucoup de musique dans ces journées, durant ces temps d’écriture : au moment des pauses. La musique est tout le temps là. C’est un gisement d’émotion très important pour moi.

On évoquait tout à l’heure l’expérience que tu as eue avec un groupe de rock : Cascadeur. Tu as proposé à ce groupe de faire quelque chose avec eux à La Maison de la Poésie, à Paris, et plus récemment à Lille. C’est une mise en scène du texte littéraire sur de la musique.

C’est une aventure qui a suscité un déplacement, beaucoup plus de ma part que de la leur — les musiciens sont à leurs instruments, ils jouent de la musique, ils sont à leur place. Mais de fait, je retrouve sur scène, présente, pour manifester ce texte qui se tisse dans leur musique… Ce qui est intéressant c’est le moment où l’on passe de l’autre côté du miroir. On se retrouve avec un micro sur scène, devant un public, et dans une position où on est située comme possiblement la voix féminine : une chanteuse d’un groupe de musique rock. C’est un plaisir énorme, je n’aurais pas aimé le contourner.

Pour autant il ne s’agit pas pour moi de mimer la chanteuse. Je reste quelqu’un qui n’est absolument pas dans l’aspect professionnel, qui n’a pas cette compétence. On a essayé de fusionner, d’être un groupe. Que je puisse totalement participer et m’incorporer à Cascadeur qui de même vient réenglober mes textes par sa musique. Il ne s’agissait pas pour moi d’illustrer leurs musiques et encore moins eux l’inversent. Ce qui entraine pas mal de déplacements. On fait bouger les lignes.

Ça pose pas mal de questions et puis ça ouvre des pistes sur la manière dont la littérature peut circuler, mais aussi sur la manière dont la musique peut être un véhicule littéraire ou être elle-même mieux entendue. Ou entendue différemment quand elle est escortée par un texte. Il s’agit de créer des systèmes d’échos et de résonnance. C’est une pratique qui s’étend et beaucoup d’auteurs le font, ce n’est pas moi qui déplace ces lignes. Il y a beaucoup d’auteurs et de musicien qui ont envie de travailler avec des écrivains, des écrivains qui ont envie de travailler avec des plasticiens, des danseurs, des musiciens. Il y a un dialogue qui s’instaure entre différentes pratiques artistiques.

Je ne suis pas dépositaire de ce geste, mais j’y participe.

Tu dis que tu déplaces les lignes de la littérature. Ce déplacement a lieu aussi dans le texte lui-même. On entend dans tes textes une bande-son, les sonneries de téléphones qui font comme des gouttes de pluie, ou les coassements d’un crapaud ; on entend les bruits du monde et le texte devient un véritable tableau sonore ou se greffe : « souffle et chuintement de salive. » De même, il y a de nombreuses onomatopées dans le texte.

Cette matière sonore vient bousculer la langue littéraire. Le lyrisme vient de là.

Ce qui est visible dans mes textes, et ce à peu près depuis le début, c’est que le lyrisme ne ressort pas de l’émotion individuelle face à une situation, mais il émane du terrain, de la réalité concrète et matérielle. La question du son est vraiment très importante.

Comment le texte sonne, qu’est-ce qu’il bruite ? Qu’est-ce qu’il ébruite ? Il y a évidemment cette dimension de tableau sonore. Pour moi, c’est très important, et ça se passe sur deux plans.

À la fois ce que la phrase peu collecter comme bruit qui éclate, qui se tisse ou qui s’écoute, et puis, et le fait que le bruit ne s’arrête jamais, la bande-son ne peut pas être dissociée de la bande image. On est sans arrêt dans un réel dont on ne peut pas oblitérer l’une des dimensions. Il y a tout le temps du son. Il est un peu le portant de la fiction également.

Réparer les vivants est pour moi plus un livre de l’oreille que de l’œil. C’est un livre qui s’écoute. Par exemple la question des ondes : ces lignes sonores qui parcourent le réel sont centrales puisque le livre est conçu comme une onde de choc qui finirait par s’inverser et repartir en sens inverse. Il y a cette onde qui se propage. Et puis le livre mélange des tas de sons qui sont des ondes. Les téléphones sont très nombreux effectivement : il y a quelques pages où l’on suit d’ailleurs une onde téléphonique, comme elle se promène dans l’espace et quel va être le portant de l’annonce ? Ensuite la question de la voix. Comment parle-t-on dans un hôpital, comment la voix se dépose ? Comment elle sonne, comment elle circule ? Qu’est-ce que parler, qu’est-ce qu’annoncer quelque chose ? Ce sont vraiment des moments pour moi qui sont totalement cristallisés dans leur dimension auditive.

Dans la pratique de l’écriture et dans le temps de l’écriture, il y a un temps réservé à la lecture à voix haute de ce que j’ai pu écrire. Évidemment, écrire c’est produire de la lecture et donc écrivant, je me lis, mais c’est vrai que j’aime bien le lire à voix haute : ce n’est pas forcément le gueuloir de Flaubert, je peux tout à fait le chuchoter, mais j’ai besoin de voir comment le texte sonne. Ce sont des textes qui sont écrits à l’oreille. Dans Réparer les vivants, c’est central. Il est question de l’oreille. Dans le traitement de l’annonce qui, du point de vue du son, fait l’objet d’une attention particulière. Ça a été un moment, dans l’écriture de ce livre, d’assez tendu. La manière dont je pouvais donner à la phrase une matérialité physique qui ferait qu’elle se durcisse immédiatement comme étant une forme de sentence qui tombe et se dépose.

Dans la pratique de l’écriture et dans le temps de l’écriture, il y a un temps réservé à la lecture à voix haute de ce que j’ai pu écrire. Évidemment, écrire c’est produire de la lecture et donc écrivant, je me lis, mais c’est vrai que j’aime bien le lire à voix haute : ce n’est pas forcément le gueuloir de Flaubert, je peux tout à fait le chuchoter, mais j’ai besoin de voir comment le texte sonne. Ce sont des textes qui sont écrits à l’oreille. Dans Réparer les vivants, c’est central. Il est question de l’oreille. Dans le traitement de l’annonce qui, du point de vue du son, fait l’objet d’une attention particulière. Ça a été un moment, dans l’écriture de ce livre, d’assez tendu. La manière dont je pouvais donner à la phrase une matérialité physique qui ferait qu’elle se durcisse immédiatement comme étant une forme de sentence qui tombe et se dépose.

Pour moi, le lyrisme est là. Il est portant de la fiction. La fiction est véhiculée par cette dimension sonore qui peut, effectivement, former un chant.

Ce passage de l’annonce faite aux parents, dans le roman, et que nous, lecteurs, nous attendons, est très marquant. On attend ensuite l’annonce à Juliette (la petite amie de Simon Limbres dans Réparer les vivants), laquelle est très elliptique.

Juliette elle se met à courir à partir du moment où elle apprend la nouvelle, elle rallie l’appartement des Limbres, mais on n’assiste pas au moment où elle l’apprend. Tout le début du livre peut se lire uniquement comme un système d’annonce. Le coup de téléphone de l’hôpital à Marianne, puis Marianne à l’hôpital, puis la façon dont elle va essayer de transmettre la nouvelle à son mari, puis les deux ensembles, puis le médecin qui prévient Thomas et qui annonce qu’il y a un donneur potentiel, ce qui met en branle autre chose, et retour sur les parents. Tout tourne autour de l’annonce. La fiction est articulée par ces systèmes. Je m’interrogeais : c’est quoi annoncer quelque chose à quelqu’un ?

Me revenait le titre d’un livre de David Grossman : Une femme fuyant l’annonce. C’est quelque chose qui apparait dans le livre, ou je le salue au passage. Annoncer comprend une dimension sacrée. Spirituel. L’annonce c’est une parole qui déchire la continuité du temps. C’est-à-dire qui fait qu’avant et après cette annonce le temps s’est fendu. On est plus dans la même réalité temporelle.

Toutes les paroles que l’on partage ne sont absolument pas lestées de cette dimension d’annonce. Ce n’est pas en disant : « Je viens ce soir… » qu’on annonce réellement. La parole peut charger d’une dimension supérieure. Ça m’a énormément intéressée d’essayer de capter cette histoire. Ces moments où cette parole dévie totalement votre vie, votre destin. Il y a une énorme déroute, une sortie de route intégrale et puis parfois c’est juste le fait que ça se fend. Le temps se fend. C’est quand même intéressant d’essayer que le livre puisse porter cela, le signifier et le matérialiser, y compris dans sa forme et dans sa forme sonore.

Les scènes de baisers, qui ont tout de même un thème lyrique, celui de l’amour, sont aussi présentes dans vos livres. Dans Réparer les vivants, on voit apparaitre le personnage de Virgilio qui enverrait bien à rose un texto galant : « Un truc comme : la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », pour citer le texte qui cite d’Éluard. Et finalement il se ravise : « Cette fille est barge. » On a comme ça cet éclat qui vient dans un texto, les formules toutes faites, les déclarations un peu prémâchées, il y a cette idée convenue du lyrisme. À côté de ça, il y a dans tes livres des scènes de baisers absolument magiques : comme au cinéma.

Dans Corniche Kennedy, il y a celui qui dure 15 minutes entre Mario et Suzanne, montre en main, et celui de Juliette et Simon : « Ils sont sous la bâche comme sous la surface du monde, immergés dans un espace humide et moite ou coassent les crapauds, ou rampent les escargots, ou gonfle un humus de magnolia, de feuilles brunies, de boules de tilleuls et d’aiguilles de pin, ou stagnent les billes de chewing-gum et les mégots de cigarettes imbibées de flotte, ils y sont comme sous un vitrail qui recrée le jour terrestre. Et le baiser dur. »

À lire ces scènes, on a l’impression qu’il y a un lyrisme qui peut se déployer, et puis un plaisir, et du corps et du désir. Ce sont des scènes marquantes dans tes textes. Dans quel état es-tu lorsque tu les écris ? (Rires)

On le voit… c’est un peu mon terrain ! C’est vrai qu’il y a des baisers, écrire ça… c’est très important. D’abord ça me permet de déjouer ce qui serait l’aboutissement : c’est-à-dire la scène sexuelle. Qui est toujours après ou absente. Avec le baiser on est dans quelque chose qui est complètement inaugural et qui est toujours traité avec un aspect très grandiose. C’est une scène qui est toujours extrêmement dilatée. Dans Réparer les vivants c’est une seule phrase qui doit faire 6 ou 7 feuillets. Le baiser se construit : d’abord il y a cette course à vélo, cette montée pour rejoindre Juliette. Mais surtout, le faire durer ! Les adolescents, c’est ceux-là qui peuvent s’embrasser vingt minutes, il y a cette découverte. Une forme d’inauguration. Les inaugurations sont toujours des promesses.

Le baiser de Juliette et de Simon, je ne sais pas si c’est visible, mais il est exactement au milieu du roman. L’idée était de créer un effet comme si le roman entier n’avait été écrit que pour enchâsser cette scène de baiser, qui est, pour moi, le cœur de Simon. Juliette est le cœur de Simon, qui est comparé à une chasse, il recèle les archives d’un corps de vingt ans, les archives amoureuses, etc. La première archive, ça va être ce baiser avec cette jeune femme. Il y a cette capsule de temps qui ressurgit au milieu du roman qui donne ce baiser.

Ça me permettait de concevoir le texte dans son entier et de lui donner un sens : c’est une relique. Comme l’on transportait le cœur des princes, etc. Il y a cette dimension alvéolaire totalement créée dans ce livre, mais de fait : le temps s’arrête. Il n’y a plus que les corps qui s’unissent pas les bouches. On n’est pas encore dans ce qui serait l’actualisation de la sexualité. C’est vraiment le temps de la vibration maximale qui est avant. Je trouve ça assez beau, ça me touche beaucoup.

*

Le temps et le Rythme

Isabelle Serça — Le romancier met dans sa narration un ordre, chronologique ou non, et organise les événements dans un récit que nous, lecteurs, suivons ou réinventons à la lecture. C’est le cadre temporel de l’histoire que l’on raconte, le temps objectif. Mais il y a aussi ce temps qu’on nous donne à sentir, en l’accélérant ici, en le ralentissant là, ou en le suspendu. Julien Gracq dit qu’une des ressources secrètes du roman, c’est de pouvoir fournir des comprimés de lenteur. Une page peut raconter dix ans comme dix pages relatent deux minutes. C’est l’exemple du bal dans le film de Visconti, qui est cité dans le livre de Maylis, À ce stade de la nuit.

« Par sa durée affolante, étirée à l’extrême, la séquence du bal temps à faire craquer la structure du film dont elle occupe le tiers final ou plutôt déséquilibre l’œuvre vers sa fin comme la charge d’un navire, excessive ou mal arrimée, le retourne. » On est là dans le temps subjectif, dans le rythme.

Si on prend le temps chronologique, le temps de l’histoire, on pourrait dire que souvent dans vos livres ce sont des récits bouclés. Dans Réparer les vivants, il y a une unité de temps : le récit tient très exactement en 24 h. Dans Naissance d’un pont, le cadre du récit s’impose aussi de lui-même : à savoir le temps de la construction d’un pont. Tangente vers l’est relate un trajet transsibérien en train. Et dans ce dernier livre, À ce stade de la nuit, on pourrait dire que le cadre temporel est donné dès le titre. Cette phrase revient en incipit de chaque chapitre.

Ce cadre temporel, est-ce un choix délibéré que vous réglez avant d’écrire ? Est-ce calculé ?

Il y a beaucoup de choses qui sont de l’ordre de l’indécidé alors que le texte s’amorce, mais c’est vrai qu’il y a une chose qui est assez importante en ce qui concerne au moins les 4 dernières fictions, qui sont bouclées. Ce sont des textes que j’ai écrits à partir de la fin. Il y a un arc temporel entre le moment où commence le livre et la fin de l’écriture qui reconduit l’arc temporel de ce que la fiction va prendre en charge, qui va être : rallier l’autre rive d’un fleuve, rallier la ligne Novossibirsk-Vladivostok de la ligne transsibérienne, rallier un corps malade… Déjà, je visualise des lignes qui sont finies. Ça me donne une indication temporelle. Dans le dernier livre, on a ce système d’anaphore — avec la répétition en début de chaque chapitre de cette phrase : « À ce stade de la nuit… » — et de boucle qui laissent penser que c’est un temps dont on ne sortira pas. C’est un temps qui n’en finit pas de se répéter, « À ce stade de la nuit on en est là » et puis maintenant on en est là, etc. Dans cette tragédie-là.

Le cadre temporel, dans ce que la fiction va prendre en charge, je le décide à l’avance. C’est un an pour le pont, c’est 24 h pour le cœur, etc. Mais le temps à l’intérieur de la fiction, il est totalement à l’œuvre dans le présent de l’écriture. Écrire une fiction c’est inventer une durée. On a tous les leviers de vitesses pour la créer. D’ailleurs, à ce moment-là, on pense évidemment au cinéma : il y a des tas de techniques (notamment celle du montage, du flash-back) qui font qu’on dispose d’un nombre d’outil, de techniques romanesques. On crée de la durée. Cette durée elle est à la fois une durée de lecture mais elle est aussi la durée d’une fiction, et puis il faut voir comme elle bouge, comment elle épouse le texte.

La question du temps a été très aiguë pour moi dans Tangente vers l’est qui raconte le parcours d’une femme et d’un jeune conscrit russe dans un train qui fait Novossibirsk-Vladivostok, 6 000 kilomètres faits en quelques jours, et à rebours des fuseaux horaires. Les heures passent mais le temps vient écraser la réalité, à rebours du temps qui s’accomplit. Pour moi la question du temps était très importante. D’autant qu’il y a des ellipses très importantes dans ce livre et puis, à l’opposé, il y a des étirements du temps très important.

La durée du train est liée à la monotonie de l’espace, on a souvent une sensation du temps qui totalement raccordé au sentiment de l’espace. Dans Réparer les vivants, je me répétais en permanence que ce n’était pas une histoire de l’urgence. Ce n’était pas une histoire qui allait mobiliser les ressources qui sont à l’œuvre dans les narrations des séries télévisées, il fallait instaurer ce qui est « le temps du verbe. » Il faut que le temps de la narration soit totalement inféodé à la fiction. C’était très important pour moi que la plastique du livre et de la phrase puisse faire résonner ces temps qui vont vers une accélération accrue.

La durée du train est liée à la monotonie de l’espace, on a souvent une sensation du temps qui totalement raccordé au sentiment de l’espace. Dans Réparer les vivants, je me répétais en permanence que ce n’était pas une histoire de l’urgence. Ce n’était pas une histoire qui allait mobiliser les ressources qui sont à l’œuvre dans les narrations des séries télévisées, il fallait instaurer ce qui est « le temps du verbe. » Il faut que le temps de la narration soit totalement inféodé à la fiction. C’était très important pour moi que la plastique du livre et de la phrase puisse faire résonner ces temps qui vont vers une accélération accrue.

Si j’ai pris cette temporalité de 24 h, qui est une temporalité réaliste mais qui n’est pas une temporalité majeure, elle est même très minoritaire en réalité, c’est souvent beaucoup plus long que 24 h quand le donneur n’a pas laissé de consigne, qu’il faut rassembler la famille, ça prend beaucoup plus de temps. Mais j’ai pris cette temporalité, non pas pour le temps tragique, pour pouvoir avoir un temps cosmique qui serait une rotation ; c’était très important qu’il y ait un aspect cosmique dans cette histoire, d’où l’importance de la nuit. J’ai aussi choisi ces 24 h pour contourner une difficulté (alors certes, je bascule dans le temps tragique et c’est une force pour le texte) mais je ne voyais pas du tout comment traiter une autre nuit dans le texte. Je me disais que je n’y arriverais pas.

Dans ces histoires de temporalités, étant donné la conception que j’envisage l’écriture, dans sa dimension plastique, je prends en compte la question de la vitesse de la phrase, de la ralentir, l’accélérer. Ce sont des questions, avec le lien obsessionnel de la ponctuation, que je me pose et qui travaillent du temps et de la durée. Il y a encore un autre paramètre dont on ne parle pas, c’est la durée de lecture du livre : on produit de la lecture, on produit du lire. Ça prend combien de temps de lire ? Qu’un livre se lise en 3 h ou en 14 h, ce n’est pas du tout la même chose et ça rentre en ligne de compte.

Concernant ces récits bouclés, il y a des va-et-vient sur l’axe chronologique, des flash-back (des analepses, si l’on veut employer le terme exact). Dans Naissance d’un pont, on a tout un chapitre sur l’évocation de la naissance de cette ville, Coca, qui remonte aux colons américains. C’est à l’échelle d’un chapitre, mais vous le faites aussi à l’échelle d’une section. Cameron, le grutier, est dans la cabine de sa grue, et de la narration va dérouler son passer, pour finir sur la phrase : « … et maintenant le pont. »

On peut avoir aussi ces flash-back à l’intérieur de la phrase. Lorsque Thomas égrène les prénoms, on a une très longue parenthèse dans la phrase qui se finit en flash-back. Et puis la parenthèse se referme et la phrase repart. Ces flash-back ne ralentissent pas le flux du récit. Sont-ils insérés dans un premier jet la narration dans du récit ou font-ils l’objet d’un montage ?

Ça se fait toujours dans un premier temps. Je monte assez peu les textes après l’écriture, à moins qu’il n’y ait des problèmes et qu’au moment où je donne le texte à l’éditeur on décide de monter autrement telle ou telle partie. Ça c’est produit pour Corniche, et à un moment donné pour Naissance d’un pont, mais sinon je ne fais pas plusieurs versions. Je n’ai pas d’histoire de premier jet. Alors ça ne veut pas dire que je ne travaille pas les textes, pas du tout. Simplement, ça se dépose dans la forme. Je ne peux pas du tout avancer tant que ça boite au-dessus (je dis au-dessus parce que je visualise la visière sur l’écran, ça devrait être plutôt en amont). Si ce n’est pas calé en amont dans le texte, ça ne m’intéresse pas de continuer. J’écris et tout se dépose dans la forme. Il n’y a pas de brouillon ni de premier jet.

Les parties sur Juliette ne sont jamais des moments qui doivent ralentir la fiction, ces moments sont au contraire soit un autre moteur, qui vient se greffer pour venir animer le texte, soit une densification. Je le visualise. Ces moments ne sont pas complètement des retours en arrière, c’est comme si on avait la phrase en plan : comme la latte d’un plancher, par exemple. Elle s’ouvre et on sonde, on fore à l’intérieur, et puis ça repart. Ce n’est pas un mouvement vers le passé. Il s’agit de faire voir ce qui, dans le présent, constitue, sédimente et stratifie la structure ce qui est en train de se produire. On ouvre, on creuse et on reprend.

Le mot qui vient à l’esprit lorsqu’on vous lit c’est « trajectoire. » La trajectoire du récit, dans Réparer les vivants par exemple on a la migration d’un corps, mais aussi la trajectoire des personnages saisis en mouvement.

Vos personnages s’élancent, avancent, vos romans sont des objets en mouvement jusque dans la trajectoire de vos phrases qui sont comme des courbes tracées dans l’espace et qui ont un point de chute précis, que marque très souvent les signes de ponctuation, des « : » ou le tiret « — » qui viennent verrouiller la chute.

Si l’on voulait esquisser l’allure de la phrase, au sens de silhouette et de tempo, je retiendrais ce terme de « trajectoire. » On a pu avoir un aperçu de votre vitesse de lecture sur Réparer les vivants, extrêmement rapide et emporté, qu’en est-il de votre vitesse d’écriture ?

Le temps de l’écriture d’un livre a lui-même une espèce de valeur de trajectoire, de traversée. Je remarque que j’ai des démarrages assez tâtonnant, assez lent. Et puis la vitesse va crescendo. Passé un effet pleine mer, on avance de plus en plus vite. C’est important pour moi quand ça s’écrit « toute blinde. » (Rires.) D’une certaine manière, dans l’idée de trajectoire, y a l’idée de ce point de chute. Quelque chose est lesté à la fin. Il y a de l’implacable. Ce que j’aimerais combiner, c’est l’idée qu’on peut être sur une espèce de surf qui glisse, avec les accélérations, les largos, les contournements, l’aspect digressif, et en même temps qu’on ait le sentiment d’être dans un train qui fonce dans la nuit, à destination. Je cherche l’implacable. Le définitif. Il faut qu’il y ait un effet de puissance et que toutes ces espèces de courbes et de passages par le temps, ces moments de ralentissement et de cristallisation, n’altèrent pas la direction finale. Dans Naissance d’un pont, les attentats ratent, les grèves échouent : on sait. Pour que le livre existe, le pont doit rallier l’autre rive du fleuve. De même pour la transplantation du cœur, si les parents disent non : il n’y a pas de livre non plus. En fait, la trajectoire s’accomplit. C’est ça qui est important.

À aucun moment je ne me dis : « Tient, peut-être qu’ils vont dire non. » Ce n’est pas pour faire un livre à la gloire du don d’organe, on le sait bien. C’est le cheminement que prend le récit. C’est ça qui me fait tenir pendant tout le temps de l’écriture. C’est toujours bon signe quand j’écris vite. Après, c’est le sentiment que j’ai sur le moment et le lendemain, en me relisant, je me dis que j’ai que je n’ai rien, que ce n’est pas si bien calé, etc. Mais dans l’espèce de dinguerie qui accompagne le moment de l’écriture, il y a des passages qui semblent se déposer totalement.

Après je retravaille les textes sur leur économie globale. Ça m’arrive de déplacer des morceaux de textes, rarement. Dans Corniche il y a eu des passages qui ont été remontés, en concertation avec Yves Pagès, qui est un éditeur de Verticales. Mais la phrase elle-même, la séquence, ne fait pas l’objet d’un retour particulier. À moins qu’il n’y ait des doublons, c’est-à-dire 50 fois le mot « cramé » ce n’est pas possible. Il y a des réglages. Sinon non, il n’y a pas de brouillon. Ce n’est pas du tout mon régime de faire un faux « texte » qui n’est pas vraiment là.

Le 10.10.2015, à la médiathèque José Cabanis.

.

Fin de la première partie.

*

Lire la 2de partie de la rencontre : Table ronde avec Maylis de Kerangal.

Responsables scientifiques : Mathilde Bonazzi, Cécile Narjoux et Isabelle Serça (Univ. Toulouse-Jean Jaurès et Univ. Paris-Sorbonne).

Comité Scientifique : René Audet, Univ. de Laval, Québec / Bruno Blanckeman, Univ. Paris 3-Sorbonne / Mervi Helkulla, Univ. de Helsinki, Finlande / Dominique Rabaté, Univ. Paris 7- Denis Diderot / Christelle Reggiani, Univ. Paris 4-Sorbonne / Pierre Schoentjes, Univ. de Gand,

Belgique / Dominique Viart, Univ. Paris Ouest – Nanterre – La Défense / Sylvie Vignes, Univ. Toulouse-Jean Jaurès.