Colloque international : une écriture nomade

Colloque international : une écriture nomade

Pour la 2de partie de cette rencontre avec Maylis de Kerangal, la parole a été donnée aux étudiants du master métiers de l’écriture de l’université Toulouse-Jean Jaurès.

Le thème, l’espace ! (frontière de l’infini…)

Car si le temps a été étudié dans la première partie de ce colloque, difficile d’en parler sans convoquer à son alter ego, les deux notions étant étroitement liées.

Et si le lecteur, comme Simon Limbre debout sur son surf, a l’impression d’étirer l’espace et d’allonger le temps, il en est de même dans le dernier roman de Maylis de Kerangal, À ce stade de la nuit, paru en octobre 2015, dont il sera plus précisément question durant cette table ronde.

Mais avant de poursuivre la rencontre, je vous propose de découvrir le résumé du livre.

À ce stade de la nuit :

Lampedusa. Une nuit d’octobre 2013, une femme entend à la radio ce nom aux résonances multiples. Il fait rejaillir en elle la figure de Burt Lancaster – héros du Guépard de Visconti et du Swimmer de Frank Perry – puis, comme par ressac, la fin de règne de l’aristocratie sicilienne en écho à ce drame méditerranéen : le naufrage d’un bateau de migrants.

Écrit à la première personne, cet intense récit sonde un nom propre et ravive, dans son sillage, un imaginaire traversé de films aimés, de paysages familiers, de lectures nomades, d’écrits antérieurs. Lampedusa, île de littérature et de cinéma devenue l’épicentre d’une tragédie humaine. De l’inhospitalité européenne aussi.

Entre méditation nocturne et art poétique À ce stade de la nuit est un jalon majeur dans le parcours littéraire de Maylis de Kerangal.

*

La table ronde a été animée par Catherine Derieux, Tiffanie Gabu, Camille Régnier, Anthony Piana et Marion Bignardi.

Le master création littéraire remercie Maylis de Kerangal pour sa présence, ainsi que la médiathèque José Cabanis de les avoir accueillis. Les étudiants remercient en particulier Mathilde Bonazzi, Isabelle Serça et Cécile Narjoux pour l’organisation de cet évènement et la confiance qui leur a été accordée.

Le colloque a été organisé par l’université Toulouse-Jean Jaurès et l’université Paris-Sorbonne, en collaboration avec la médiathèque José Cabanis.

*

(Lire la 1re partie de la rencontre : Le lyrisme et le temps dans l’œuvre de Maylis de Kerangal.)

Table ronde avec Maylis de Kerangal — 2de partie

L’espace

Sommaire

1. Instaurer un paysage

2. L’investissement des corps

3. Les personnages

4. Le mouvement

5. Les noms propres

6. Les points de fuite

Entretien

L’espace

Catherine Derieux — La notion de l’espace est essentielle dans l’œuvre de Maylis de Kerangal. C’est particulièrement sensible dans son dernier livre, À ce stade de la nuit, qui condense et cristallise certaines des réflexions qui traversent l’ensemble de son œuvre avec la géographie, les territoires et les topographies.

Marion Bignardi — « Écrire c’est instaurer un paysage », ce sont des mots que l’on peut lire dans l’article « Chasseur-cueilleur : une expérience du tâtonnement » (publié dans le 2e tome des Devenirs du roman, écritures et matériaux, aux éditions Incultes, Paris 2014, p. 167-175.) C’est une idée que vous reprenez dans À ce stade de la nuit également. À la lecture de vos œuvres, on se rend compte que ce paysage n’est pas d’apparat. Il ne reste pas très loin, passif. C’est un lieu qui participe au récit et qui lui donne son point d’ancrage. Cette idée, vous l’exprimez dans ce même article où vous dites « envisager d’abord des lieux comme des contenants et non comme des décors. » Ce sont des « coffres », des « gisements ».

Votre écriture se charge-t-elle de donner un lieu à un récit ou un récit à un lieu ?

Maylis de Kerangal — Je pense qu’il n’y a pas de récit s’il n’y a pas de lieu… Pour moi rien ne peut s’amorcer s’il n’y a pas au départ une espèce d’espace hospitalier qui puisse accueillir la fiction. Je dirais plutôt que c’est l’espace et le lieu qui existent en premiers. J’avais donné une interview à ce sujet pour Télérama. Et, sur internet, il y a toujours cette première ligne qui apparait en gras et sur laquelle on clique, et c’est devenu « Au début j’ai toujours des désirs matériels… » !

Ça m’a fait rire, on a l’impression que c’est un peu… superficiel. Mais ce qui compte pour moi, c’est l’amorce. Ce qui va susciter le désir d’écrire, c’est la question de la physique possible : topographique, climatique, géomorphologique où je vais aller me placer. Au début, ce qui catalyse vraiment le désir d’écrire, c’est d’aller me placer assez physiquement en un lieu.

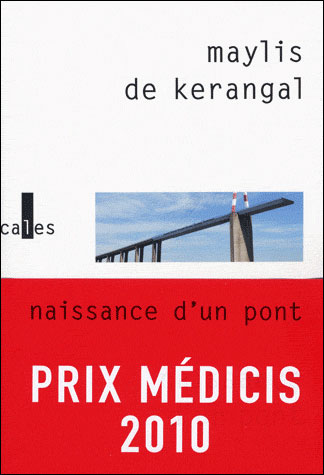

Par exemple, Naissance d’un pont, avant même d’avoir l’histoire, je me disais que ça allait être un livre du dehors. On va être tout le temps en dehors et il y aura très peu de scènes d’intérieur. C’est un truc quand même au départ. Ça donne une espèce de ligne de partage. Un livre où l’on est dans des intérieurs, dans des appartements, une salle de bain, etc., c’est différent. Ça n’a rien avoir avec un livre où l’on est dans des paysages, surtout s’ils sont un peu spectaculaires. On retrousse ses manches, il y a de la peau, il y a de la lumière. Ce n’est pas le même tempérament dans la fiction. À l’inverse, dans Réparer les vivants je savais, étant donné ce qui se tramait, que ce serait un livre d’intérieur et d’intériorité, avec peu de scènes en extérieur. À part avec la scène du surf et la scène du fleuve, ceux sont des couloirs sinueux, des cagibis, des petits bureaux où l’on est dans une forme de suffocation, on a du mal à trouver de l’air pour respirer. De fait l’air manque parce que le malheur s’abat. L’idée, c’est aussi que ceux sont des sas, des portes avec des caoutchoucs, il faut pousser, c’est compliqué. Ce sont des espaces extrêmement segmentés. La fiction est déjà là.

Par exemple, Naissance d’un pont, avant même d’avoir l’histoire, je me disais que ça allait être un livre du dehors. On va être tout le temps en dehors et il y aura très peu de scènes d’intérieur. C’est un truc quand même au départ. Ça donne une espèce de ligne de partage. Un livre où l’on est dans des intérieurs, dans des appartements, une salle de bain, etc., c’est différent. Ça n’a rien avoir avec un livre où l’on est dans des paysages, surtout s’ils sont un peu spectaculaires. On retrousse ses manches, il y a de la peau, il y a de la lumière. Ce n’est pas le même tempérament dans la fiction. À l’inverse, dans Réparer les vivants je savais, étant donné ce qui se tramait, que ce serait un livre d’intérieur et d’intériorité, avec peu de scènes en extérieur. À part avec la scène du surf et la scène du fleuve, ceux sont des couloirs sinueux, des cagibis, des petits bureaux où l’on est dans une forme de suffocation, on a du mal à trouver de l’air pour respirer. De fait l’air manque parce que le malheur s’abat. L’idée, c’est aussi que ceux sont des sas, des portes avec des caoutchoucs, il faut pousser, c’est compliqué. Ce sont des espaces extrêmement segmentés. La fiction est déjà là.

De même pour l’histoire du bruit. Autant Réparer les vivants est un livre avec ces voix qui résonnent même si la pièce n’est pas une grande nef d’église, et en même temps dans Naissance d’un pont, c’est sonore, bruyant. Au départ le lieu suscite un appel de l’écriture. C’est beaucoup plus important que « Ah j’ai envie d’écrire ça ! Où est-ce que ça pourrait avoir lieu ? » Jamais ça ne se passe comme ça. Je voudrais rentrer dans tel type de matérialité physique, mais la fiction est magnétisée par ce lieu.

La deuxième chose que je veux dire sur cette histoire de paysage c’est qu’il y a l’idée d’instaurer un paysage. J’ai trouvé que le mot instauration réglait tout ! Je me disais « c’est bon, j’ai ce mot. C’est exactement ça que je veux dire. » Mais tout est toujours en train de bouger. Évidemment, écrire c’est instaurer un paysage mais le paysage est de fait la résultante du livre. Il n’est pas là au départ. On est dans des lieux, on rentre dans un hôpital, il y a un parking, etc.

Mais ce qui est vraiment important, et d’ailleurs faites l’expérience, c’est quoi le paysage de Mrs Dalloway ? Ou celui de Au cœur des ténèbres ou de Mme Bovary ; des livres résulte un paysage et il n’est pas simplement une donnée de décor mais une donnée totalement globale. C’est une force de rémanence une fois que le livre est fini. L’idée que ce soit une résultante est importante. Ce que je veux à la fin du livre, c’est d’avoir instauré ce paysage. Il résulte de la fiction que j’écris.

Pour Réparer les vivants c’est un paysage très blanc, aucune lumière, tout est mat, pas d’ombres portées, un ciel de cire, etc. Ce qu’il contient résorbe tout le texte. Ça a une force poétique assez intense.

Anthony Piana — Vos livres sont également investis par des corps. On peut penser aux corps d’adolescents dans Corniche Kennedy, au cœur de Simon Limbres dans Réparer les vivants. J’ai l’impression que vous abordez les corps de vos personnages de la même manière que vous approchez et que vous décrivez les espaces comme si ces corps pouvaient être considérés comme des lieux, des milieux pourvus d’une biologie et d’une matérialité.

Est-ce ce que vous recherchez ? Pour vous, un corps c’est aussi un espace ?

Le corps, il fait lieu dans les fictions. Mais le dire comme ça, c’est un peu général et abusif. À ce moment-là, tout fait lieu dans les fictions et écrire c’est fabriquer du lieu. Pour être précise, je vais prendre l’exemple de la question de la peau, que je traite comme un terrain physique — c’est un lieu. D’ailleurs, dans Corniche Kennedy c’est vraiment appuyé. Ça repart pas mal dans Tangente vers l’est avec Aliocha, puis dans Réparer les vivants. C’est vrai qu’il y a la question de la peau comme terrain de manifestation de l’intériorité et les émotions, mais il y a aussi la question du mouvement des corps avec ce regard sur la mobilité et la prise en charge de la mobilité, un peu continuelle dans les livres, et une présence physique des corps extrêmement regardés, surtout dans leur régime d’agitation. Ce sont des textes où les personnages manifestent une agitation permanente. À ce moment-là ils sont traités comme des organismes, plus que comme des espaces. C’est-à-dire que ce sont des organismes vivants qui sont plongés dans des périmètres qui sont eux-mêmes de grands organismes. Il y a une sorte d’écosystème dans la façon de bâtir le texte. Tout fonctionne comme des vases communicants. Pour le coup, dans Tangente vers l’est c’était ce à quoi je pensais tout le temps.

Le corps, il fait lieu dans les fictions. Mais le dire comme ça, c’est un peu général et abusif. À ce moment-là, tout fait lieu dans les fictions et écrire c’est fabriquer du lieu. Pour être précise, je vais prendre l’exemple de la question de la peau, que je traite comme un terrain physique — c’est un lieu. D’ailleurs, dans Corniche Kennedy c’est vraiment appuyé. Ça repart pas mal dans Tangente vers l’est avec Aliocha, puis dans Réparer les vivants. C’est vrai qu’il y a la question de la peau comme terrain de manifestation de l’intériorité et les émotions, mais il y a aussi la question du mouvement des corps avec ce regard sur la mobilité et la prise en charge de la mobilité, un peu continuelle dans les livres, et une présence physique des corps extrêmement regardés, surtout dans leur régime d’agitation. Ce sont des textes où les personnages manifestent une agitation permanente. À ce moment-là ils sont traités comme des organismes, plus que comme des espaces. C’est-à-dire que ce sont des organismes vivants qui sont plongés dans des périmètres qui sont eux-mêmes de grands organismes. Il y a une sorte d’écosystème dans la façon de bâtir le texte. Tout fonctionne comme des vases communicants. Pour le coup, dans Tangente vers l’est c’était ce à quoi je pensais tout le temps.

Il y a un écosystème du train avec cette histoire de vitesse lente, mais qui avance tout le temps : donc il va parcourir de longue distance et, même si l’on est dans un lieu tout le temps mobile, il est fixe et très clos quand on est à l’intérieur du compartiment. Et à l’intérieur de ça, les corps d’Hélène et d’Aliocha sont eux-mêmes des organismes qui fonctionnent comme des petits espaces qui épousent et sont plongés dans des bains sensoriels dont ils catalysent une espèce de physique.

Les personnages ne sont jamais hors sol dans mes livres. Ils sont toujours raccordés aux paysages et à la réalité physique du terrain où ils se trouvent. C’est le cas du personnage de Diderot : il a été tellement trempé dans des bains physiques, climatiques et géographiques différents qu’à la fin l’expérience contenue dans toute sa personne est quasiment à elle seule un manifeste de la globalisation. Même sa langue s’est confrontée à d’autres langues. Ce qu’il absorbe comme nourriture s’éprouve à d’autres régimes alimentaires. Il fonctionne comme un espace d’absorption et d’émission à lui tout seul.

A. P. — On a très rarement accès à la psychologie et au caractère intime des personnages. On les reçoit par leurs démonstrations physiques.

Oui, mais c’est énorme déjà. Je veux dire par là que c’est comme ça qu’on est dans la vie. Il y a quelque chose de très irréductible dedans qui me touche. C’est la confrontation frontale à la réalité corporelle d’une personne. Ça me touche beaucoup plus qu’un discours sur son intériorité.

Je défends l’idée qu’on a accès à l’intériorité des personnages, mais on n’y a pas accès par un discours, un développement ou une plongée dans une analyse de sa psyché. On y a accès par son geste, sa peau, sa façon de se mouvoir, etc. Finalement dans la vie ça se passe comme ça. On « sait » l’autre par ce qu’il manifeste. La réalité des rapports humains est d’abord phénoménologique, elle n’est pas psychologique. Sinon, je pense qu’on serait tous dans une folie collective intégrale, heureusement que ces gestes sont là.

Dans mes livres, les moments où les gens tombent amoureux et où il y a du désire qui commence à vibrer entre deux personnes, ce n’est jamais : « Et a ce moment-là elle se dit qu’elle est belle » ou je ne sais quoi. Ça passe par une façon de contourner une chaise et s’approcher pour être à tel endroit, toutes ces microstratégies qui finalement manifestent beaucoup plus l’élan qu’il y a et qui parle avant la conscience. Ils précèdent la conscience qu’on peut avoir de son propre désir. Je trouve que c’est beau. Il y a une chorégraphie générale qui s’instaure. Ça raconte plus de choses sur le monde et sur les êtres.

Après, je mets une énorme réserve sur tout ce que je viens de dire car je pense aussi que ce parti pris des corps manifeste probablement une réticence, et une impuissance, à être totalement dans le forage psychologique qui demande des finesses, des choses qui ne sont pas forcément ce dont je dispose à présent.

Je crois aussi très intéressant de construire des livres où toute une psyché siphonne toute une narration. Il suffit de lire Mrs. Dalloway, c’est un chef-d’œuvre intégral. Mais je suis complètement démunie, donc je passe par d’autres biais pour faire affleurer la réalité et l’intériorité psychique des personnages.

Camille Regnier — Le mouvement est vraiment essentiel dans votre travail. J’aimerais que vous réagissiez à une citation de votre livre, À ce stade de la nuit. « Instaurer des identités mouvantes comme des flux et un rapport au monde conçu non plus en termes de possession mais en termes de mouvements, de déplacements, de trajectoires, autrement dit en termes d’expériences. »

À la lumière de cet extrait et de votre conception de l’écriture et de l’existence, qu’est-ce que vous évoque le mot migration ? J’aurais aimé savoir aussi ce que vous entendez quand, à la page suivante, vous écrivez « aller chercher la femme nomade. »

Je n’ai pas vraiment de conception de l’existence. En revanche, l’histoire de l’expérience c’est très important. C’est comme le tempérament de quelqu’un. On peut avoir des tempéraments portés vers l’idée que l’inscription dans le monde passe par l’appropriation et la focalisation sur ce qu’il peut y avoir de racinaire dans le rapport au monde. On fore un rapport qui est souvent généalogique et familial et qui, pour moi, ressort souvent comme quelque chose d’assez foncier. Ça a beaucoup de force et en même temps, la racine, c’est une forme de fixité. Dans mes livres, et dans la vie, je pense que j’ai un rapport plus corallien. C’est plus disséminé. L’analogie de la racine m’inquiète beaucoup. Ce n’est pas complètement un paradigme possible dans l’imaginaire.

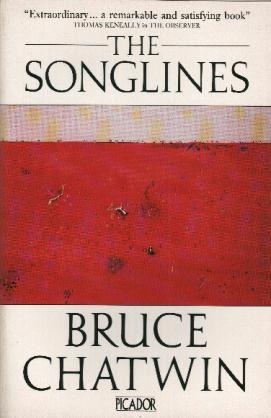

Ce que j’avais énormément aimé dans le travail de Bruce Chatwin qui collecte les songlines aborigènes, c’est qu’il découvre que l’appartenance à un clan et donc à une famille, avec ce qu’elle peut avoir de puissance sociale, la manière dont elle construit du social, passe par des trajectoires. L’appartenance au clan est signifiée par l’apprentissage d’un chant qui lui-même n’est que la description d’un chemin. C’est quand même assez dingue !

Quand on grandit dans ces clans, dans ses familles, à un moment donné on vous transmet un chant et le savoir qui est, possiblement, la description d’une route, puis un rocher, un ancêtre, puis on continu, on tourne à gaucher, etc. C’est un peu fantasmatique, mais possiblement on pourrait avoir une carte topographique de l’Australie si on collectait toutes les songlines puisque ce sont des chants qui décrivent la colline, le petit bois… je trouve ça fascinant.

Le rapport au monde, c’est un trajet. C’est un parcours. Il y a quelque chose de très migrant et de mobile. Ça me touche beaucoup. Il y a un rapport à la vie. C’est une expérience qui se construit. On a l’idée qu’on va traverser du temps, il y a quelque chose qui est toujours en cours et en devenir. Il n’y a pas de pétrification, c’est la mort.

Quand j’ai lu ce livre qui est Le chant des pistes, de Bruce Chatwin (Grasset, 1987) et que je me suis intéressée un peu plus à ces chants, j’ai trouvé que c’était absolument merveilleux. Ces chants égrènent des noms propres. Donc la collection des noms propres forme votre identité et dans ce chapelet de toponymes qui décrivent des espaces que l’on a un nom qui nous désignent comme appartenant à une famille. C’est extraordinaire.

J’essaie de décoller le terme de migration de tout ce qui se passe aujourd’hui, cela produirait un discours très confus, mais pour rester focalisé sur mon travail j’ai le sentiment que mes livres orchestrent des migrations. Il y en a l’œuvre, notamment la grande migration de la frontière dans Naissance d’un pont. Dans Réparer les vivants c’est la migration d’un cœur qui va rallier un autre corps. Ce sont des lignes puissantes qui se chargent progressivement d’expériences, de gestes, de savoir, de connaissances…

Pour le coup, j’ai l’impression que j’opère une forme de migration quand j’écris un livre. Ce n’est pas une migration liée à une fuite, pour chercher un refuge. Ce temps de l’écriture du livre se charge d’une forme de compétence, de savoir, d’un chemin vers la connaissance et d’un chemin dans le langage. Ces migrations ont toujours lieu dans le langage et il n’est question que d’un rapport au langage. Je ne m’intéresse pas à une langue que je possèderais mais à un devenir progressif, d’accumulation. Conserver une vie dans cette histoire. Ça regarde vers la vie et c’est pour cela que ça m’importe.

L’auteur Bruce Chatwin en 1984. Picture: Getty Images Source: Getty Images

Tiffanie Gabu — Pourriez-vous revenir sur les noms propres dans À ce stade de la nuit et ce que déploient comme imaginaires ?

Le dernier livre est un espace-temps en lui-même. C’est une femme dans sa cuisine durant une nuit qui elle entend l’annonce du naufrage d’un bateau au large de Lampedusa dans la nuit du 3 octobre, qui est bien sûr une nouvelle tragique. Il y a immédiatement l’annonce de plus de 350 noyés. Ce nom de Lampedusa, elle va le faire circuler. C’est la dérivation d’un nom. Il part dans les circuits d’un imaginaire innervé par le cinéma, par la mémoire, par son rapport aux îles, à la méditerranée, puisqu’on ne sait pas bien où c’est, il faut aller voir sur une carte, et à la fin se nom se charge de sens. Un sens assez voluptueux et qui est lié à une forme de mélancolie qui arrive assez tôt dans le texte, c’est le spectre du naufrage comme structure du nom. Il porte en lui la scène du naufrage. Finalement le nom se retourne et éclate, n’étant plus, aujourd’hui, que le nom d’une tragédie qui a lieu dans notre espace politique qui est l’Europe et qui n’est pas ailleurs que chez nous.

Ce livre raconte la manière dont ce nom circule. C’est une dérivation au sens mathématique du terme. Après, Lampedusa je le saisis comme un nom propre au départ. Qu’est-ce que c’est ce nom ? C’est le nom d’un écrivain, d’une île, etc. À chaque fois qu’un chapitre s’ouvre par cette anaphore « à ce stade de la nuit », ça vient rajouter une strate, une couche de sens, que ce nom propre catalyse. D’abord c’est le nom d’un héros de cinéma, puis celui d’une île, puis le nom d’un livre et l’on avance jusqu’à cette scène finale du naufrage et est hallucinée. Le nom se résorbe à la fin.

Dans ce livre, j’avais envie de me focaliser sur les noms propres en tant que petite monade chargée d’un imaginaire particulier. On fonctionne tous avec ça. Ce serait très proustien pour le coup, les noms ont une physique, des couleurs et ils divulguent des scènes, de grandes séquences. Les noms propres agissent comme ça. Par exemple, j’ai un usage abusif des noms propres pour les personnages qui me servent à désigner que ce sont des personnages de fictions, mais ça éclaire et modèle une silhouette, voire même une psychologie et un rapport au monde. Tant qu’il n’y a pas les noms propres, je ne commence pas à écrire le livre. Les noms appellent des tensions.

C’est un rapport un peu simpliste dans la mesure où le nom est cratyléen (théorie selon laquelle les noms ont un lien direct avec leurs significations, comme pour les onomatopées). Le nom est la chose. Les noms incarnent réellement signifiant et signifié et fusionnent dans l’aspect sonore. En même temps, c’est très riche. Le nom propre a une particularité qui me sidère. D’abord, on le voit tout de suite sur une page : il a une majuscule. Donc on le voit immédiatement. Il se décroche. Il est totalement étanche au texte qui le contient. Il n’est jamais affecté par la phrase où il est situé, de toute façon il n’a pas de sens, il sert uniquement à désigner. En revanche il éclaire énormément. La manière dont on investit les noms propres, que ce soit par des pronoms, des initiales, des prénoms ou des noms à rallonge, abusifs, manifeste au moins un tempérament et un rapport à la fiction.

T. G. — On parlait tout à l’heure de la trajectoire, dans ce livre j’ai le sentiment qu’il y en a une sous forme d’éclatement, en étoile. Ce personnage qui est dans sa cuisine pense, fait des digressions et on arrive dans une autre nuit, dans un autre temps, dans un autre moment de sa vie. Pourriez-vous nous parler de ces points de fuite ?

Il faut concevoir cette cuisine comme une espèce de chambre d’échos. Finalement ça fuit de partout. Mais dans nos vies aussi, il n’y a aucun lieu qui soit pleinement étanche. Par ailleurs, elle sort un peu de la cuisine. Elle est obligée d’aller chercher des ressources ailleurs, dans le couloir, dans la chambre ; la map monde n’est pas dans la cuisine par exemple. Il y a un aspect chambre forte. Il y a une clôture. Elle est dans le moment de l’après-coup d’une journée dans un temps très lent. Pour moi c’est une caisse de résonance du monde mais aussi de tout ce qu’il peut y avoir comme effet de sillage créée par des souvenirs dans son esprit, par des effets de traînes de certaines émotions.

On est dans le ressac de ce nom. Se met une place une construction du sens.

Catherine Derieux — Pour conclure, j’aimerais mentionner une petite citation de Claro sur votre œuvre, que je trouve assez juste et en même temps très belle : « Tout ce qui bouge (même l’immobile) : tel pourrait être le titre générique de l’œuvre de Maylis de Kerangal. »

Le 10.10.2015, à la médiathèque José Cabanis.

.

Fin de la seconde partie.

*

*

Maylis de Kerangal

À ce stade de la nuit ~ Verticales

ISBN 9782070107544

80 pages

Prix public 7,50 €

Epub 7,49 €

Responsables scientifiques : Mathilde Bonazzi, Cécile Narjoux et Isabelle Serça (Univ. Toulouse Jean Jaurès et Univ. Paris-Sorbonne).

Comité Scientifique : René Audet, Univ. de Laval, Québec / Bruno Blanckeman, Univ. Paris 3-Sorbonne / Mervi Helkulla, Univ. de Helsinki, Finlande / Dominique Rabaté, Univ. Paris 7- Denis Diderot / Christelle Reggiani, Univ. Paris 4-Sorbonne / Pierre Schoentjes, Univ. de Gand,

Belgique / Dominique Viart, Univ. Paris Ouest – Nanterre – La Défense / Sylvie Vignes, Univ. Toulouse-Jean Jaurès.